2021年2月、神奈川県は緊急事態宣言延長が決まり、外食に出かけにくい状態が続いています。夜型生活の我が家では20時閉店になると事実上外食不可能に近いのです。

そんな折り、同居人が揚げたての海老フライやトンカツが食べたいから電気フライヤーを買いたいと言い出しました。なるほどデリバリーでそれらを頼んでも揚げたてとはいかず、お店で食べるのと比べると劣るというわけです。

私は一人暮らしの頃から某由崎家ではないですが揚げ物を自宅でしようなどと考えたことすらなく、電気フライヤーとはいえ油の処理とか掃除とかニオイとか面倒くさそうであまり乗り気ではありませんでした。そんな私に提示されたのは「おウチで揚げもの屋さん」という製品。

密閉できる蓋がついていてニオイや油はねをほぼ封じ込めて手軽に揚げ物ができるという製品。なるほどこれならニオイと掃除についてはほぼ解決できそう。ただしデカい!写真だとわかりづらいですが奥行きが36cmあるので5合炊きの炊飯器くらい。使用頻度を考えるとちょっと置き場所的なコストパフォーマンスが気になる。

対抗馬として挙がったのが山善のこちら。

フタの密閉度はほどほどで、一応フィルターもある。サイズが2.5Lから1.5Lにサイズダウンするのでかなりフットプリントが小さくて済みます。値段も半額くらい。結局言い出しっぺの同居人に判断をまかせて山善をチョイス。

ちなみにノンフライヤー系は「あんなもの揚げ物とは言わん」くらいの勢いでハナから検討にも挙げてなかった模様。

■揚げてみた

業務スーパーに間に合わなかったので、とりあえずイオンで衣のついた揚げるだけの海老フライとイカリングを購入し帰宅。開封してみました。

開封直後。ポテトなど小物用のカゴも付属。 油を入れる鍋部分は外れません。使い終わった油は本体ごと傾けてポットに移すか、吸着材に吸わせて処分します。フタが振れるところには一応パッキンのような素材が申し訳程度ですがついています。これすぐに劣化しないかな…

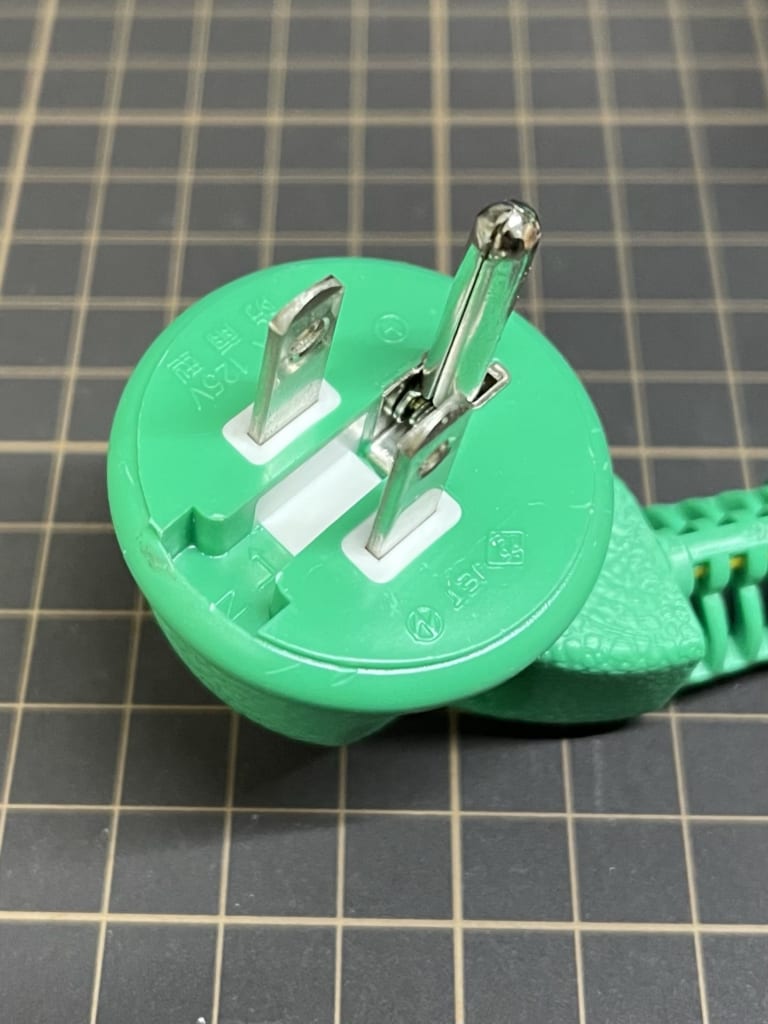

電源ケーブルはポットなどでよくあるマグネット式のもの。コードひっかけてグツグツの油をバッシャーンなんてシャレにならない大惨事ですからね。写真のようにコンセントの近くでひっくり返しようがない場所で使うのが良いかと思います。

操作は超シンプル。右上のレバーはフタのロック解除。下のダイヤルが電源兼温度調節ツマミで190℃まで設定できます。加熱中はランプが点き、指定温度になると消えます。海老フライは190℃指定だったので目一杯ダイヤルを回して加熱開始。独特のニオイが多少しました。新品だからというのもあるかも?正確に測ってないですが数分くらいでランプが消えたので海老フライを投入。

海老フライ投入 すぐにフタを綴じます(開けたままの加熱は禁止)。一応フタには透明な窓がついており様子が見られます、、が曇ってしまいほとんど見えず。説明書によると一旦曇るけど自然に綺麗になるとのことですが、結局最後までこんな状態でした。右奥がうっすら透けてきた程度。

窓は曇りがち。 一説によると内側に薄く油を塗っておくといいらしい。次に使う時には試してみます。

とりあえず4尾の海老フライを同時に投入しても加熱ランプは点かなかったので、それくらいずつなら油の温度が下がることなく加熱できてそう。

所定の3分をタイマーで計りフタを開けてみると、、、

3分後にはいい感じにキツネ色に! こんがり揚がってました。

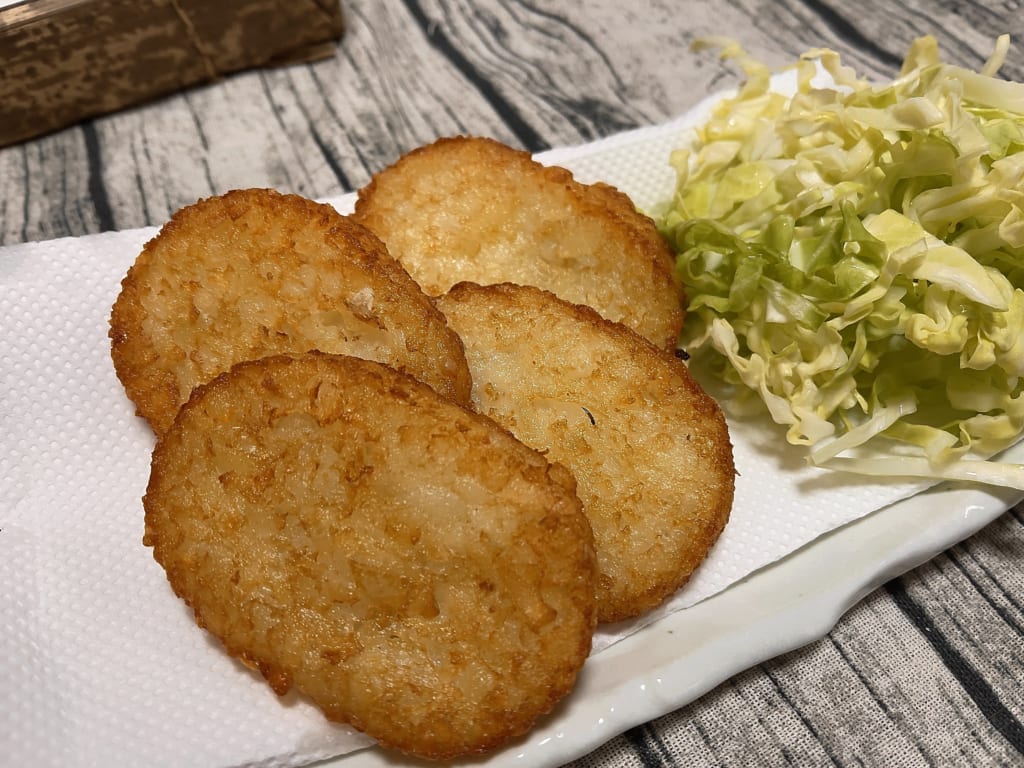

カリッカリ!千切りキャベツを買い忘れた… おー、揚げ物って意外とカンタンにできるんだな(自営業 40代男性)。

海老とイカは細めで具と衣の間にトロっとした食感を感じました。揚げが足りなかったのかイオンの商品の特徴なのかは不明。また後日業務スーパーのフライ商品を試してみようと思います。

■まとめ

揚げ物のコントロール要素として温度と時間があると思いますが、電気によって温度は自動化され、キッチンタイマーで時間を測ればよいので、さすがにホットクックみたいに目を離すのは無理にしても、ほぼ自動化でき、また初心者でも失敗なく揚げることができました。

フタを閉めて揚げるのでニオイや油はねは最低限。匂うことは匂うんですが、後で部屋に出入りした時に残るってほどでもない(窓開けたり空気清浄機、ジアイーノを回してる部屋ですが)。油は鍋に残すのは説明書的にNG。ポットでも常温なので何故NGなのかは不明。コーティングが早く傷むとかかな?手間を考えると連日数回使ったら捨てる、くらいの方が面倒がない気もするけどどうなんでしょ?ただ衣やカスが沈殿してると劣化が早まるようなので、それだけでもなにかで漉し取りたい気はします。まぁそれをするならどのみち別容器に移すことになるので手間は同じですかね。とりあえず油吸着剤と一緒にオイルポットも物色してみましょうかね。

鍋はできれば外して丸洗いできると良かった(本体ごとの丸洗いはNG。地味にNGが多い。フタは外せます)。

あとフタがあるので猫がいても安心(?)。

本当は揚げ物は控えないといけない身体なので、あんまり常用するのもどうかとは思うんですが、このお値段とサイズに対して広がる自炊メニューの幅を考えるとコスパは良いかなと思いました。

2021.2.7追記:冷凍ハッシュドポテト

翌朝、冷凍のハッシュドポテトも揚げてみました。素揚げ済みというか、オーブントースター、レンチンでも油で揚げてもOKという製品。今までは電子レンジが主でした。ウチはオーブントースターがなく電子レンジ のオーブン機能なので時間がかかるんですよね。パンもこれで焼くので同時調理できないし。ハッシュドポテトは大抵時間かけたくない朝食用なので、一番手早いヤツで加熱し、すぐにパンを焼くという感じでした。

夕べの油がそのままになっていたので、トースト等他のメニューを用意する傍らでスイッチを入れて170℃になるのを待ち、凍ったままの商品を入れるだけ。カンタンです。さすがに冷凍されたものを入れると一気に温度が下がるのか、加熱ランプが再点灯しました。またポテト側の指定時間揚げてもいまいち白いままで少し追加加熱。やはり鍋+ガス火力に比べると温度が下がりやすく、より時間がかかる傾向はあるみたいです。

冷凍ハッシュドポテトも揚げてみた。 明らかにレンチンに比べるとカリっと仕上がります。(油がセットされていれば)片手間で調理できてカンタン。ただまぁオイリーな感じはするのでヘルシーな感じはしないですね。やっぱオーブンが一番いいかも。レンジのオーブン機能なら油分カットもできますし。

2021.2.8追記:冷凍コロッケ

業務スーパーのコロッケ 晩のおかずにプラス一品。まさに揚げたてのほっくほくで、テイクアウトやデリバリーではこうはいかないよな、って感じに出来ました。

あとホームセンターで安いオイルポットも購入。

2021.2.14追記:油汚れ、ニオイ、掃除など

やはりしばらく使っているとそれなりに油が飛び散ったり、こぼれたり、ニオイが残ったりは気になってきます。特に揚げクズを漉し取るためにオイルポットに注いだり戻したりしていると、なんだかんだでこぼれます。フライヤーの左奥が注ぎ口になっていますが、そこから垂れて側面を汚して、全体がベタベタしたり。やはり揚げる時は密閉しているといっても、「揚げ物をしないキッチン」と「揚げ物をするキッチン」には明確な違いがあるなという感じ。

一応丸洗いがNGなので、油をオイルポットに移したあと、底にのこったカスをキッチンペーパーで軽く拭き取ったりします(そもそも底に沈んでるので油を注ぎ切っても残りがち)。その過程で手やキッチンがある程度汚れるのは覚悟が必要でしょう。

私は元々鍋で揚げ物を経験したことないので、それに比べればマシになってるのか評価はできませんが、パンドラの箱を開けてしまったかのような気はしています(まだ希望は見えない)。

![[山善] 電気フライヤー 家庭用 卓上 コンパクト ダイヤル式 温度調節 油切り網付き シルバー YAD-F800(S) [...](https://m.media-amazon.com/images/I/41mrn7igIsL._SL500_.jpg)