みなさん、測距してますか?

私は昨年9月に引越をしました。その際、カーテンのサイズを知るために窓枠のサイズを測ったり、冷蔵庫や洗濯機スペースを測ったり、またテレビ壁掛け台をDYIするためなど、ありとあらゆるところを計測しました。その際、大活躍だったレーザー測距計を紹介したいと思います。

レーザー測距計というのは、読んで字の如く、レーザーを照射して目的物から反射して返ってくるまでの時間を調べることで距離を測る道具です。例えば部屋の隅から隅とか、床から天井などをメジャーで測ろうとすると、1人じゃ難しかったり、脚立が必要になったりしますが、レーザー測距計ならば片側に置いてボタンを押すだけで一瞬です。私も人生初のレーザー測距計購入だったんですが、その手軽さに感動しました。なぜもっと早く買わなかったのかと。20年分くらいの測距人生を損していた気がします。

さて、このレーザー測距計ですが、安いものならば4千円前後でも手に入ります。そんな中で、ある機能にこだわって選んだのがこちら。

1万円超です。業務用の何十mも測れるものを別にすればかなり高価なモデル。ポイントはBluetoothで計測値をスマホに転送できること。画面で数値を読み取って、メモに書き写すといった手間がなく、その数値も移し間違えて違うサイズのカーテンや木材を買ってしまった!なんてトラブルが未然に防げます。

対応アプリはBOSCHが無料で適用しているアプリの他、サードパーティからも間取り図作成用などいくつか出ています。

■ハード周り

大きさは手のひらですっぽり握れるくらい。一般的な5mのコンベックスよりもコンパクトです。単4電池2本で駆動します。電源を押してレーザー照射が始まるまでに3秒とかからない位。一度起動してしまえば連続して測れるのでさほど不満はないです。測距計自体の長さは常に足し算されるので、レーザーが出るのとは反対側、お尻の部分を基点にする感じになります。ただし設定で足し算しない(レーザーが出る側を基点にする)こともできるので、本体の全長より短い距離を測ることも可能です。

本体で選べる計測モード(FUNC)はかなり多才です。代表的なものを上げると、

- 計測ボタン(▲)を押した瞬間の長さを計測(目標物までの距離を測定)

- 連続的に計測(測距計や目標物を動かしながら目的の距離になったら止める、といった時に使用)

- 2辺を測って面積を求める

- 複数回の計測値を足し算または引き算する

- あらかじめ指定した間隔になったらビープを鳴らす(50cm毎に印をつける、といった時に使用)

などなど。通常反対側にレーザーが反射するものが必要で、例えば建物の外壁で高さを測りたい時なんかは単純な計測はできないわけですが、ピタゴラスの定理を使って直角三角形の2辺から高さを計算することもできます(地上で建物からある程度離れて立ち、建物までの距離と、同じ地点から天辺までを測ると、残り1辺が建物の高さになる)。

まぁそんな複雑なことは建築のお仕事でもしてなければあまり使う機会がないですが、普通に2点間距離が測れるだけでもめっちゃ重宝します。メジャーや定規と違うのは、先にも書いた通り、反対側にレーザーを反射する箇所が必要という点。窓枠のように窪んだ空間は簡単に測れますが、ただの棒きれの長さを測るには片側を壁や板に当ててそちらに反射させるなど若干工夫が必要になります。

地味に便利なのは水平も出せるところ。0.1°単位まで測れます。棚板を取り付ける時などに重宝しました。これは計測ボタンを押す前から常時計測値が更新されているのでなお良し。棚板の上にこれを置いといて、この表示をみながら位置決めをして固定、という感じ。

■アプリ使用例

最近純正アプリが刷新されてMeasureOnという名前になりました。従来のMeasuringMasterも引き続き使えるものの今後はアップデートされないとのことです。

せっかくなのでMeasureOnの方で画面をみていきましょう(自分も今回初めて使う)。データの階層としてプロジェクト(建物)フォルダーを作り、その中に「部屋」「写真」「メモ」がいくつでも作れます。

「部屋」は平面図を作成するモードで、適当に壁の形に線を引き、それぞれの長さを実測値で更新していくという感じ。ストアページみてもらうとイメージわくと思います。

個人的に一番使うのは「写真」。対象物の写真を撮って、そこに矢印を書き込んでいくタイプ。昔から「My Measures」みたいなアプリでよくあるタイプ。あれの数値入力のかわりに測距計の精緻な計測値を入力できます、という感じ。

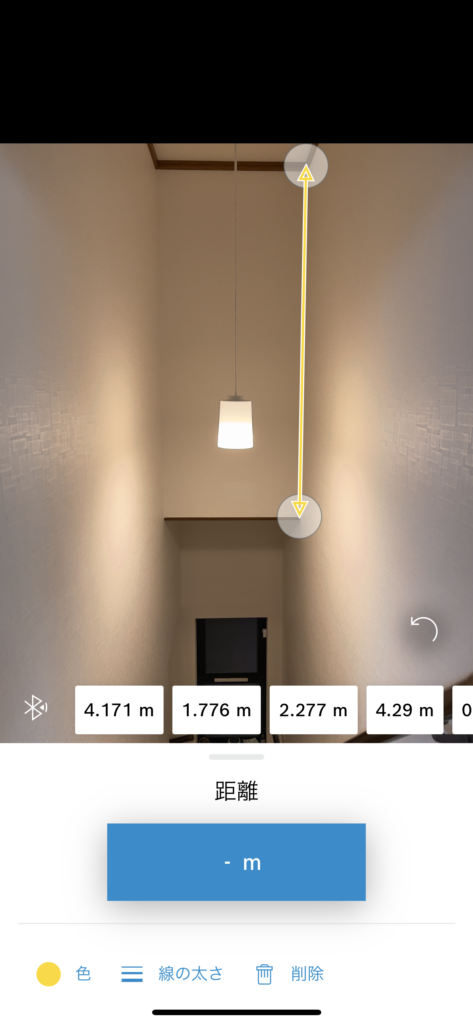

例えば、階段の上のこの壁のタテヨコを測りたいと思ったとします。天井まではかなりあるのでメジャーをあてるのはほぼ不可能です。

まずアプリで撮影します(あらかじめBluetoothリンクは済ませてある想定)。

「矢印」ツールを選択して画面上をなぞると両端に矢印がついた黄色い線が表示されます。両端はドラッグすると拡大画面が出て微調整ができます。

下に距離が「- m」と空欄で表示されるので、この状態で測距計の▲ボタンを押して計測を実施すると、自動的に数値が転送されて、こんな感じで矢印線分上に数値が書き込まれます。

続けて横にも矢印線を作り測距。超簡単。うっかりcmとmを間違えちゃうこともない。下に出ているのは計測値の履歴です。タップすると再利用できます。

リアルではこんな感じで計測しています。片側にあてればいいので片手にスマホを保ち、空いた片手で計測できちゃいます。

リニューアルされたMeasureOnではアプリ上から測定を実行することもできるようになりました。測距計を置ける場所があるなら手を離して、スマホからの操作のみで計測を完了させることができます。ただ、こういう長い距離だと本体が微妙に傾いていて測距点が意図しないところに当たってたりするので、個人的には本体側を持って狙い通りの場所にポイントした状態で▲ボタンを押すのが確実かなとも思います。

ともあれ、この情報を保存しておけば、あとでホームセンター店頭などで見返すのも簡単。単に数値だけのリストをメモしていくよりもイメージしやすくて間違いも起きにくいと思います。誰かに送って指示する時にも齟齬が起きにくいでしょう。

このアプリ自体は無料で数値の手入力もできるのでBluetooth連携機能がない測距計を選んでも使うことは可能ですが、頻繁に使うならGLM50Cのコスパも上がると思います。興味ある方はまずこのアプリを入れてみてはいかがでしょう?

■ねこまっしぐら

ウチの猫はレーザーポインターの光が大好きで、部屋で使っているとすっとんで来ます。本製品はクラス2のレーザ製品なので直視は厳禁ですが、たまに遊び道具にもなります。

ちなみにペット用のより弱いレーザーポインターおもちゃにはこういうのもあります。

こちらはクラス1なのでより安全。ボタンを押すだけで即光るのでGLM50Cのように2,3秒起動を待つ必要がありません(笑)。ウチの猫は「カチッ」っとボタンのクリック音がするだけで注目するようになりました(笑)。

こちらはさらに弱いLEDライト。光がハエの形をしていて、距離をあけるとすぐにぼんやりした光になりイマイチです。その分、安全性は高いですが。