当ブログの3Dプリント品頒布で一番人気なのがASSA ABLOY製のドアサムターンにスマートロックのSesameを取り付けるための諸々パーツです。

なんだかんだ月イチくらいでお問い合わせをいただきます。このドアというかサムターンはちょっと特殊で360°以上クルクル回転するので、360°までしか対応していないSesameシリーズを普通に設置すると手回しした時にSesameのサムターン角度検出とズレが発生して、次にモーターでサムターンを回した時に正しい位置に戻せなくなり、結果として施錠/解錠に失敗します。

そこで当ブログでは3Dプリンターを使って回転範囲を限定するリミッター(旧称ストッパー)を作成。同じ悩みをお持ちの方にもお分けさせていただいています。

またこの海外のマニアックなサムターンはたいてい木製と重厚なドアとセットになっており、両面テープやネジ止めするのが憚られるということで、サムターン固定ネジと共締めすることでドアに恒久的ダメージを与えずにSesameを設置するバックプレートやサムターンアダプタも人気です。サムターンアダプタはCandyHouse公式でも数百円でセミオーダーしてもらえますが、以前見せていただいた感じだと割と必要最低限のシンプルな形状で、当ブログ製作のものの方がガッチリ三次元形状に沿って固定できるのでご好評いただいています。詳細は上記ポストをご覧ください。

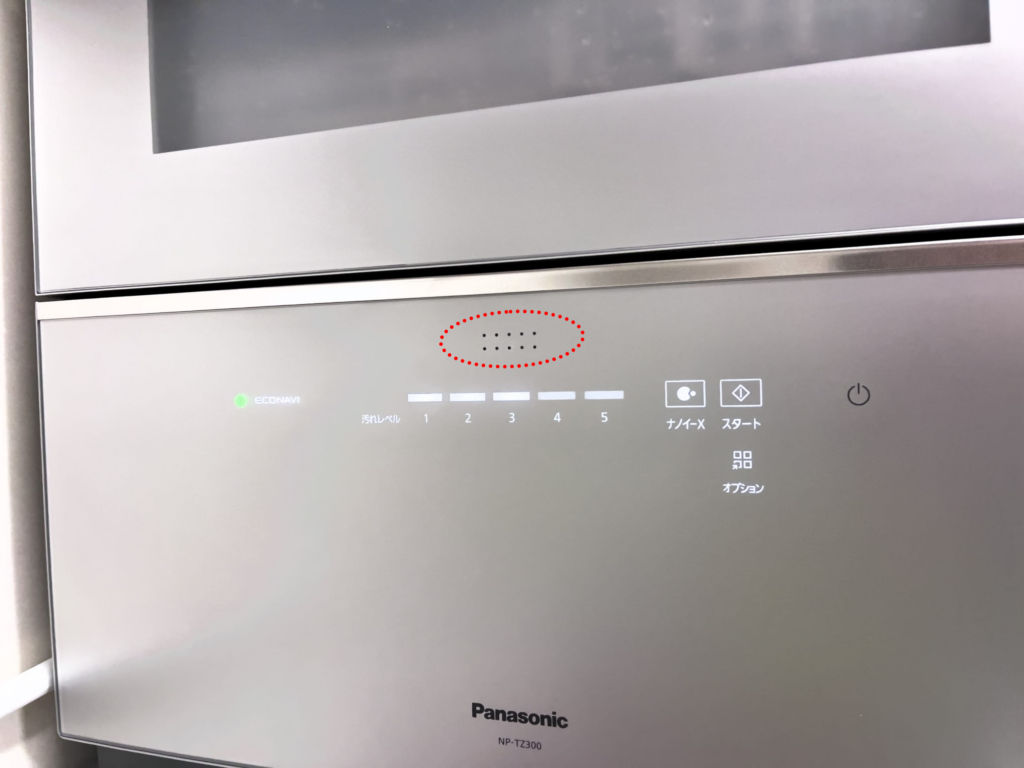

さて、このパーツシリーズは我が家で使用しているSesame 5用に製作しています。Sesame 4以前だと厚み(奥行き)が違うので使用できるかは未検証です(元々はSesame 3用だったので基本は同じのはずですが)。またかなり形状が違う北欧向けモデルも一度相談を受けてモデルまでは作ってあります。そして今回ついに上位モデルのSesame 5 Proをお使いの方からお問い合わせいただきました。「もしかしたらそのうち来るかもなー」と思っていたんですがついにという感じです。Sesame 5 Proはブラシレスモーターで耐久性が上がり、動作音も静かになっている上位モデルで、形状はSesame 5無印とかかなり違います。自分でもちょっと気になってはいたもののわざわざ買い換えるには至っていませんでした。

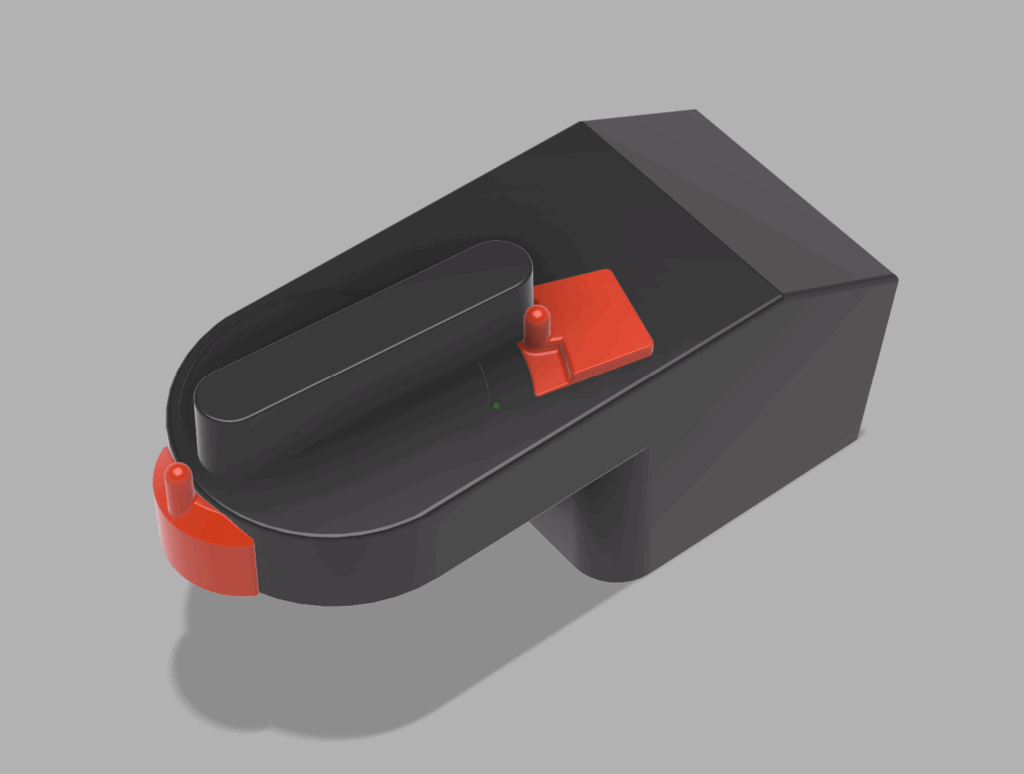

しかし要望があるならいっちょ本気だしてやったるか!ということで実機を購入。なんとか完成したのが以下になります。

■目次

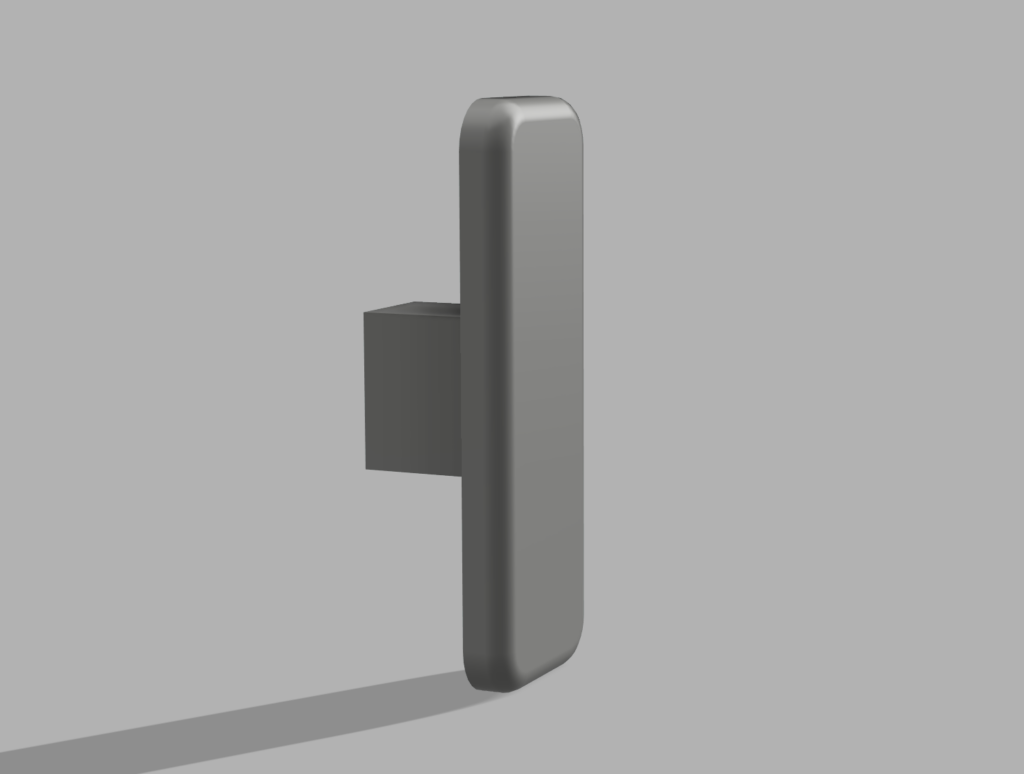

■サムターンアダプター

Sesame5用と共通で流用可能でした。

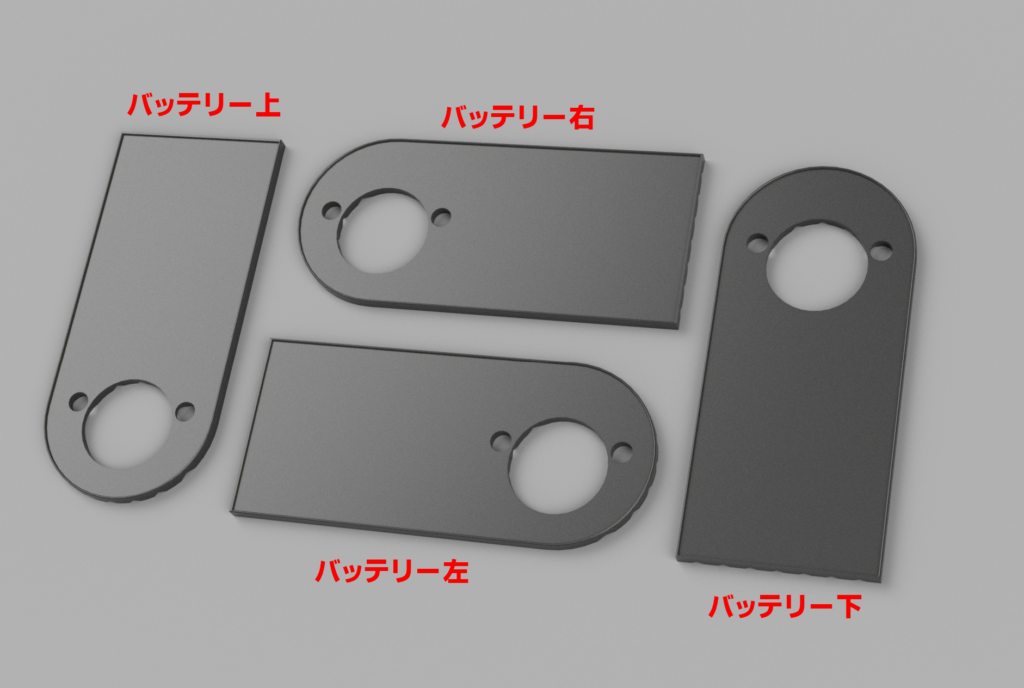

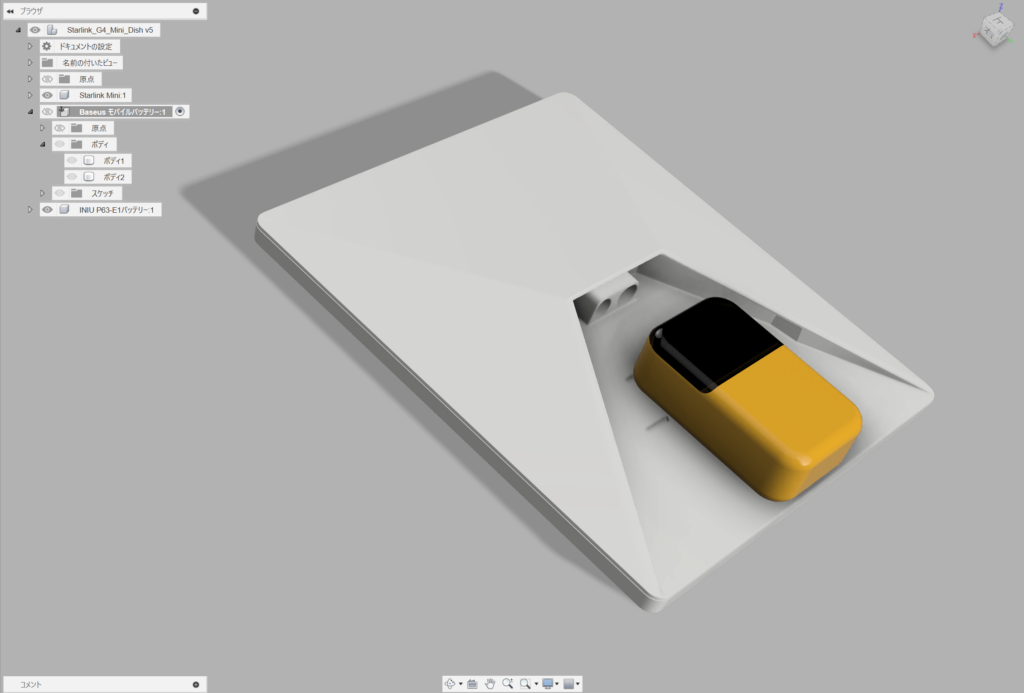

■固定用バックプレート

ASSAアブロイのサムターンがついたドアは木製だと思うので、粘着テープでSesameを貼り付けたくない方も多いと思います。そこでサムターンのプレートの下に共締めする形でドアへの恒久的ダメージを残さずに設置するためのツールです。賃貸でも安心!

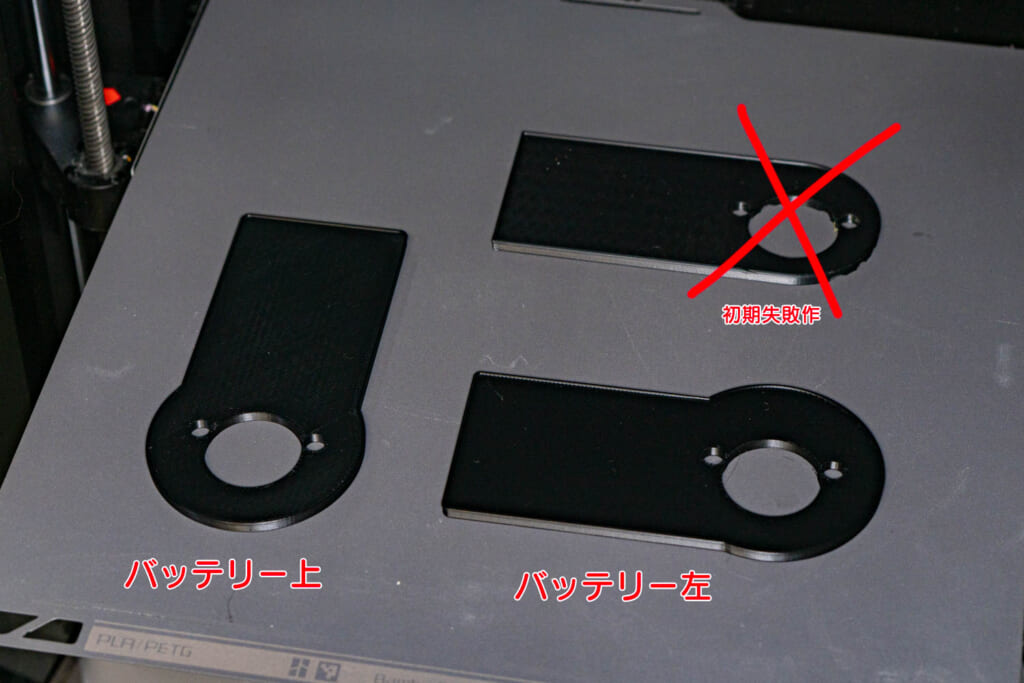

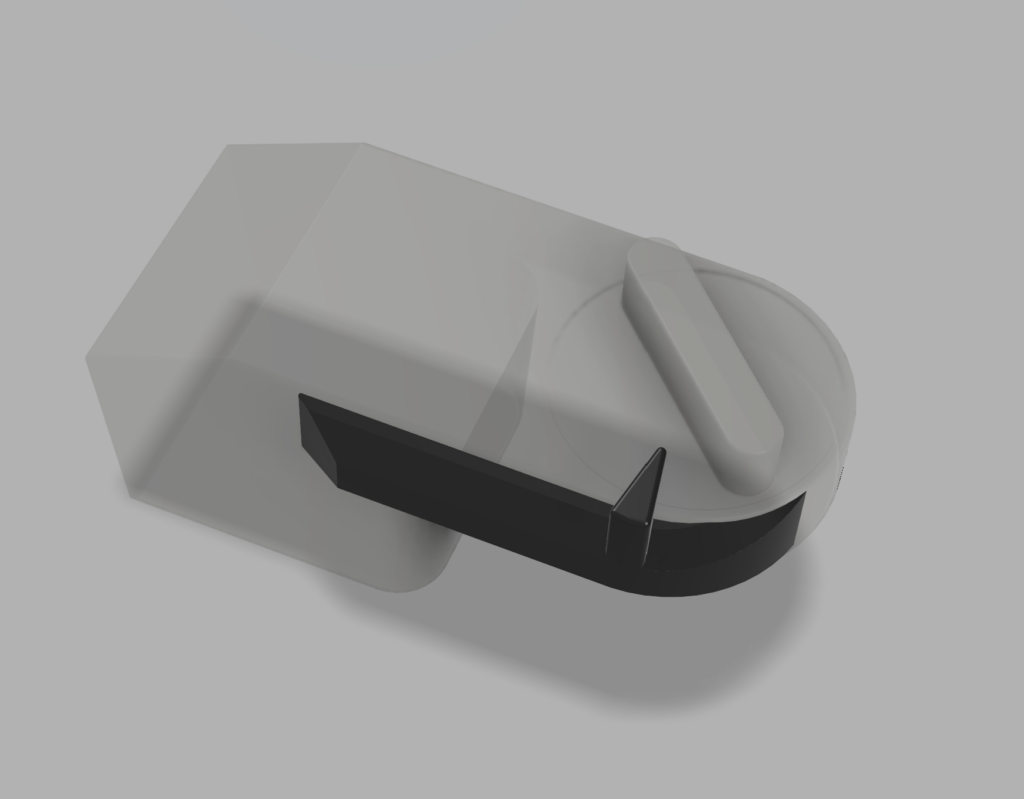

机上で設計した当初、こんな形をしていましたが、致命的な間違いを犯していました。

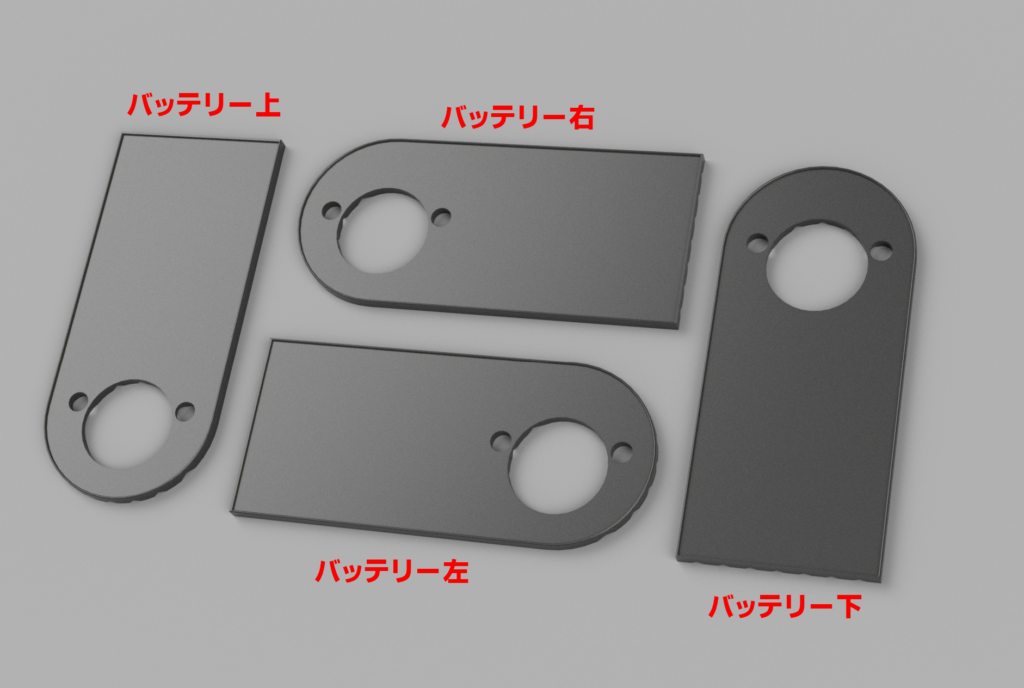

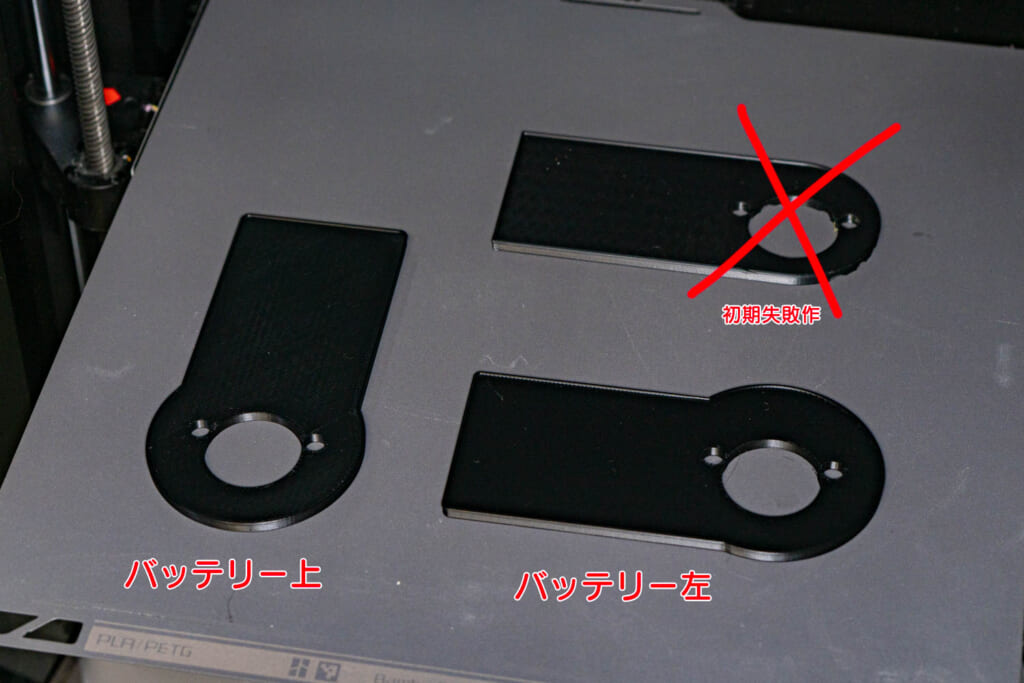

固定用バックプレート 取付方向別4パターン

固定用バックプレート 取付方向別4パターン

スリムになったSesame 5 Proの幅にあわせて全体を縮小していたのですが、ASSAサムターンの円形プレートサイズは変わらないので、↓こうなるのが正しいですね。

「ASSA」ロゴ刻印ありパターンは、3つの穴位置と四角径部分が3.5mm下がる形になります。

バッテリー下と右、またサムターンのプレートに「ASSA」の刻印があるタイプは我が家では直接検証できていないので、一発で付かないかもですが「何度か試行錯誤にお付き合いしてでも欲しい」という方がいらっしゃればコメント欄にてお問い合わせいただければと思います。

バッテリー左と上パターンの設定写真がこちら。

バッテリー左設置

バッテリー左設置

バッテリー下設置

バッテリー下設置

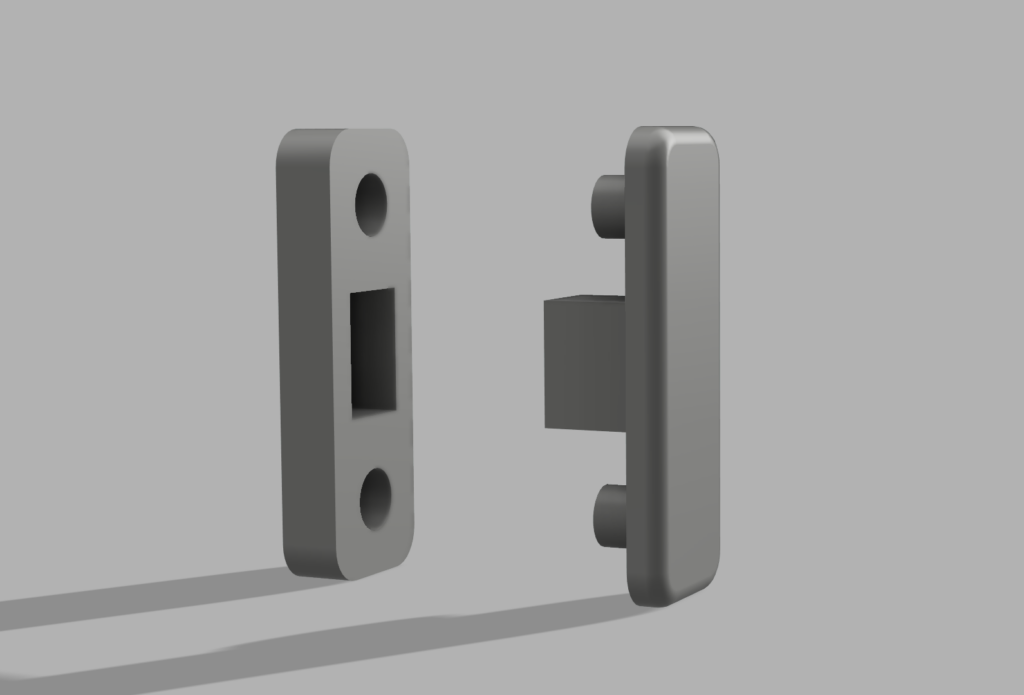

■回転リミッター

デザインのお好みではなく、実際の施錠、解錠がカチっと動作する回転範囲と、本体取り付け向きの絡みで選択になります。更に針の角度や太さをカスタムする必要がある場合もありますので、お手元のドアでの動作状況をお伺いしてコンサル/カスタムさせていただく形になります。

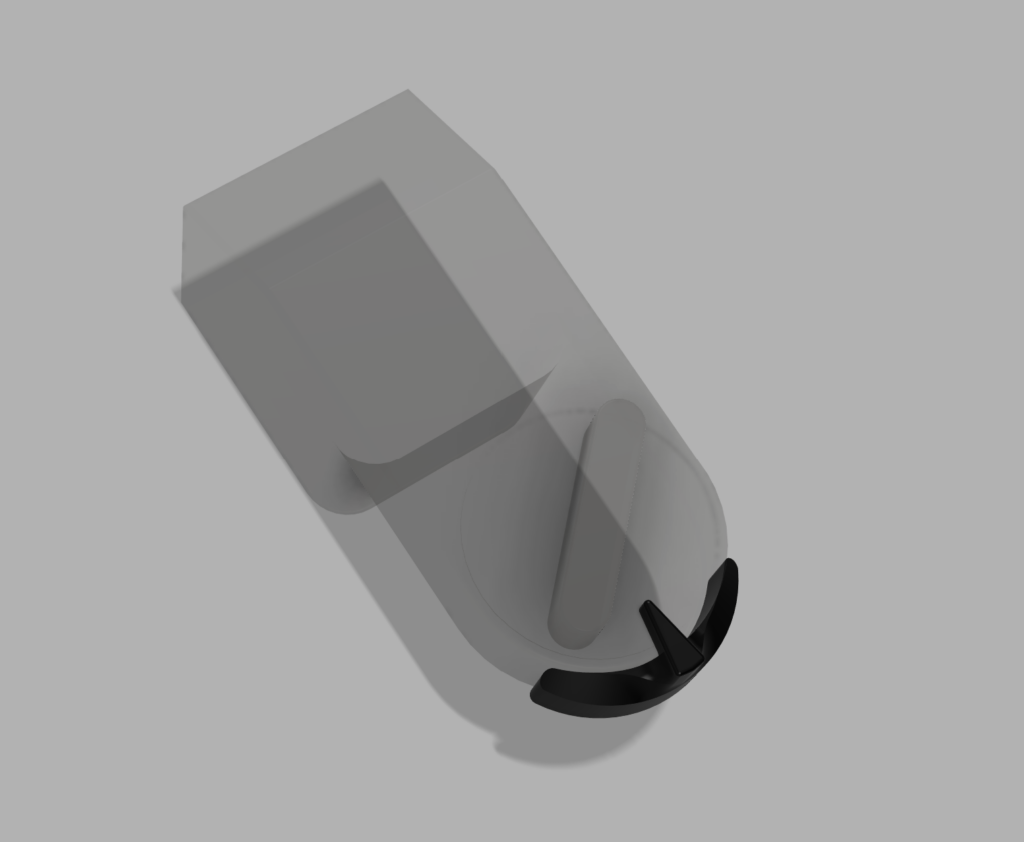

こちらも机上設計時点よりも針を小さくするなどの微調整を行いました。

回転リミッター a. 側面取り付けタイプ

回転リミッター a. 側面取り付けタイプ

回転リミッター b.手前面取り付けタイプ

回転リミッター b.手前面取り付けタイプ

回転リミッター c. サムターン側取り付けタイプ

回転リミッター c. サムターン側取り付けタイプ

回転リミッター d. 180°以上回転タイプ(両脇)

a./b./c.タイプは三角形の針を差し込んでいる都合上、その太さの分だけ回転範囲が狭まります。例えば、解錠からキッチリ180°回さないと施錠されないようなケースでは角度が足りなくなってしまいます。これまでご相談いただいたケースでは、写真のようにデッドボルトがフック型をしているタイプだと通常より大きく回す必要があるようでした。

フック型デッドボルトの例

フック型デッドボルトの例

そういうケースのドアに対応したのがd.タイプです。

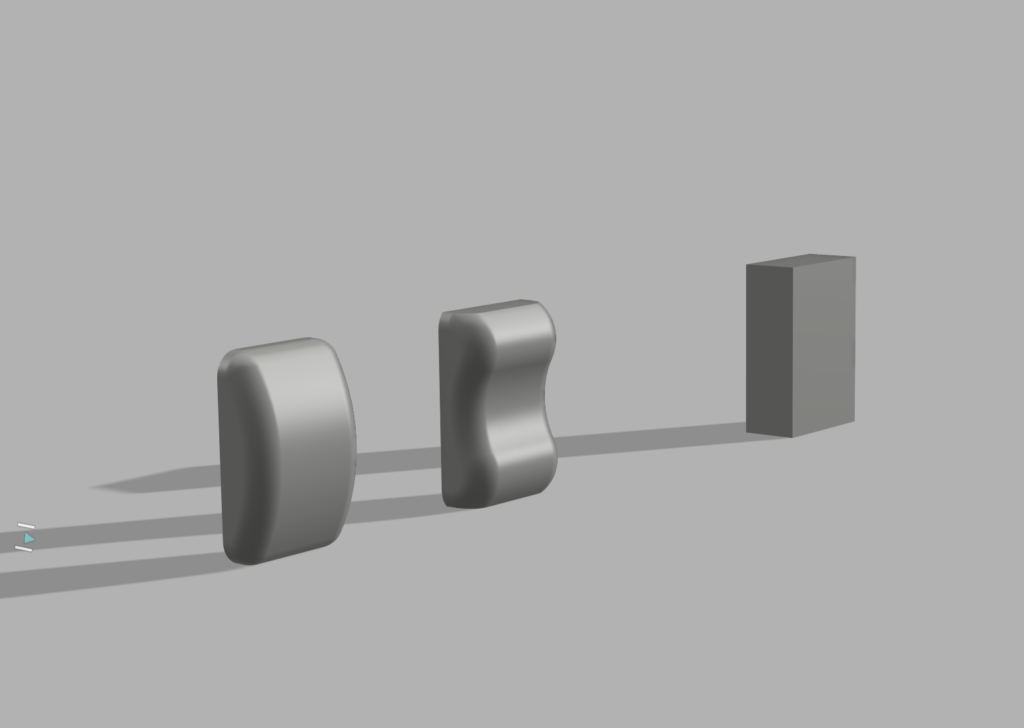

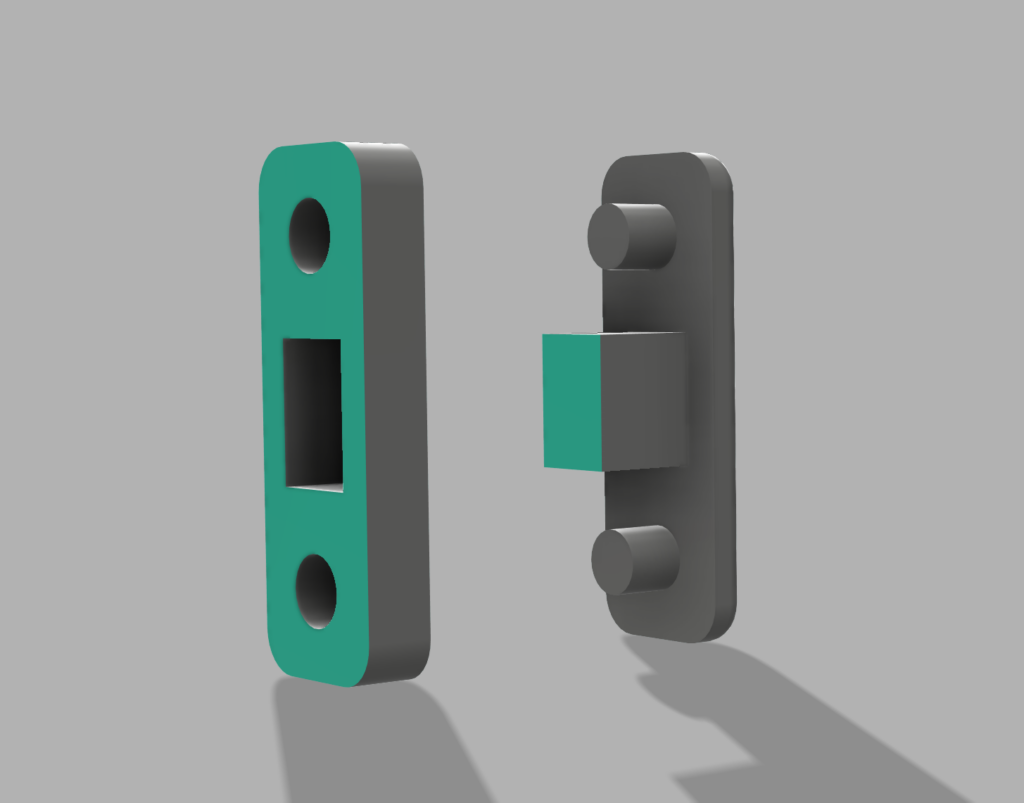

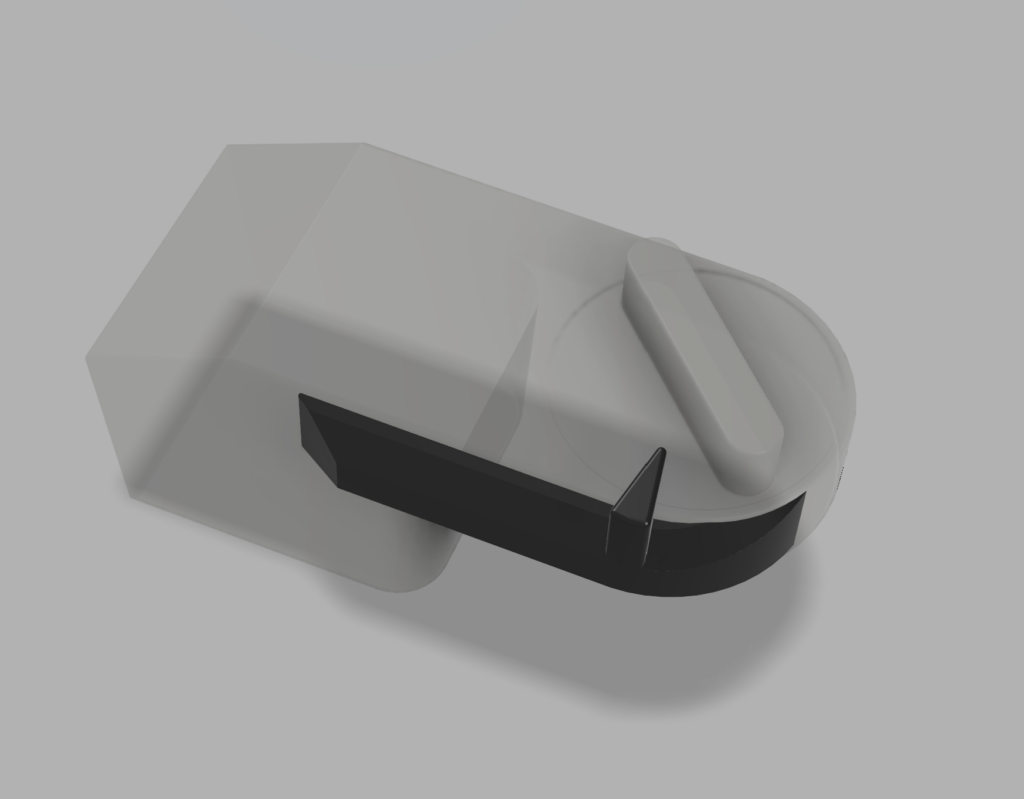

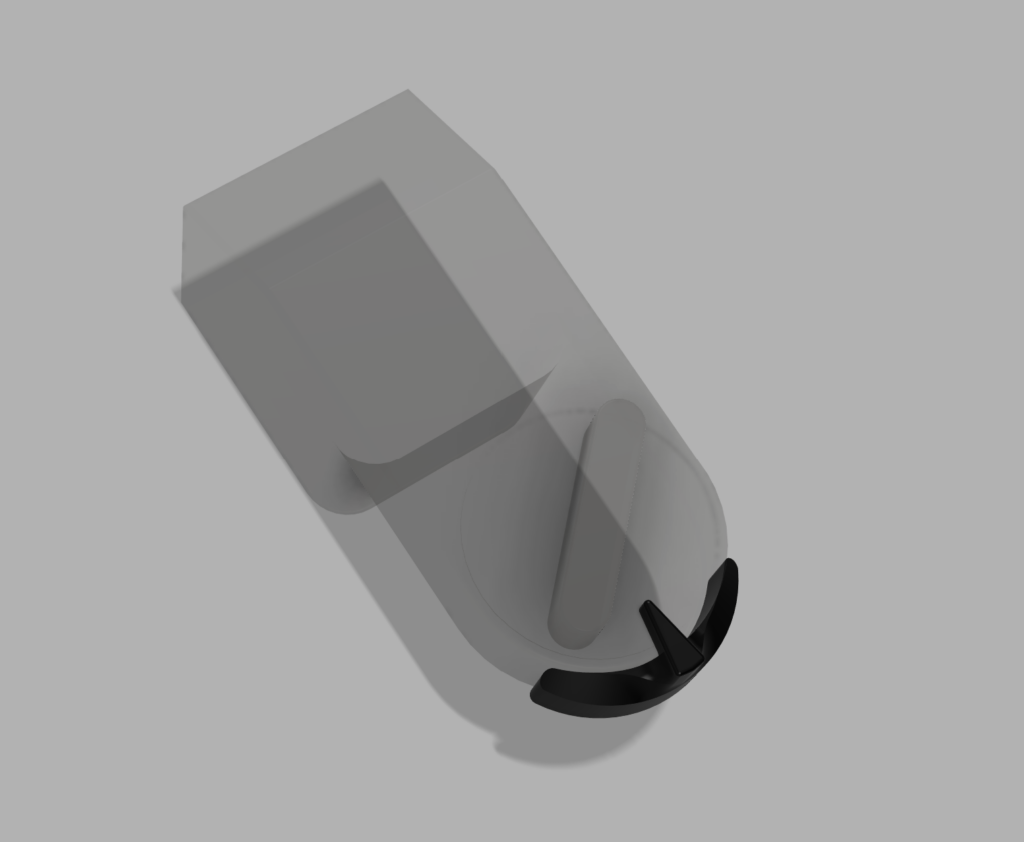

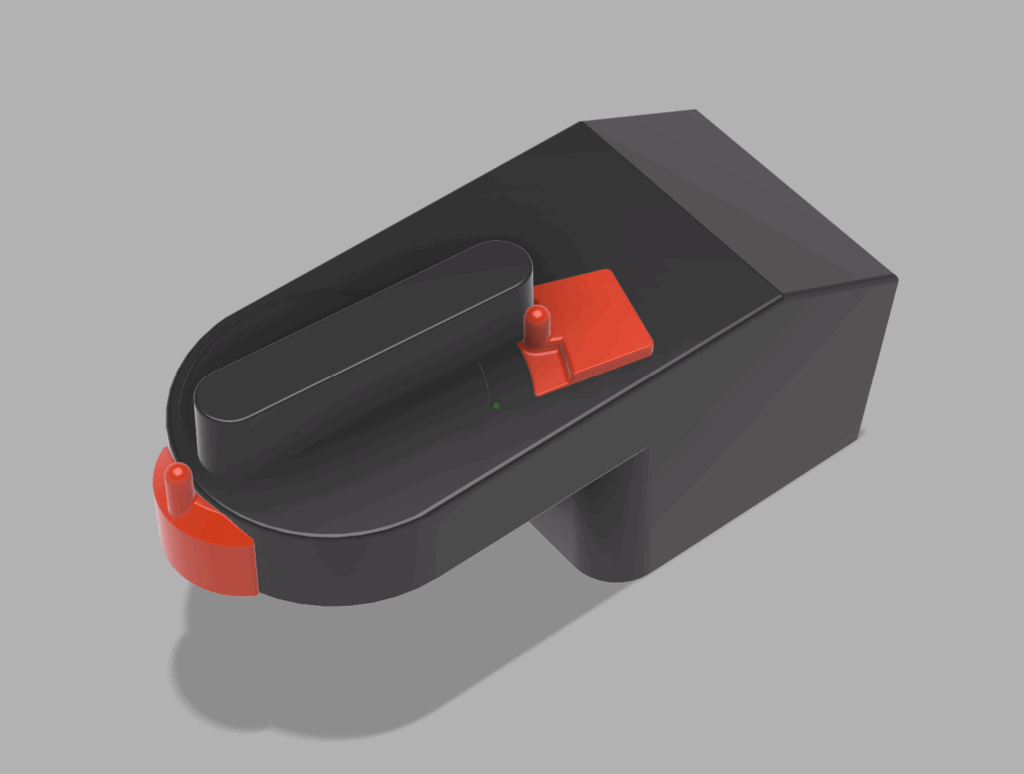

ツマミ部分にキャップとして被せて片側だけ本体外周から飛び出す形で伸ばすカバー部品Aと、サイド面にピンを生やしてその突出部分を止めるパーツBx2点で構成されています。

この「片側だけ飛び出す」のがポイントで、写真でいうと左側は干渉して回転を止められますが、飛び出していない右側は素通りできます。パーツBの貼り付け位置で微調整可能ですが、右のパーツBをもう少し下に下げれば、3時から9時の180°範囲だけ動く形にできるというわけです。

実際にはもっと違った範囲でピンを出す必要があって、こちらも手前面や上側に貼り付けるBパーツ亜種が必要になるかも知れませんが、現状ご相談いただいたケースではこれでバッチリだったそうです。

実機で精密に採寸できたおかげで、接着不要な位ピッタリ固定できる精度が実現しました。なおカバー部品Aは強度を保つために1mm厚にしているので、標準のツマミに比べてトータルで2mm太くなります。バリエーションとして、こういう奥側のみで手前側はオリジナル状態の開放型キャップもアリかなと思っています。ご希望があればお知らせください。

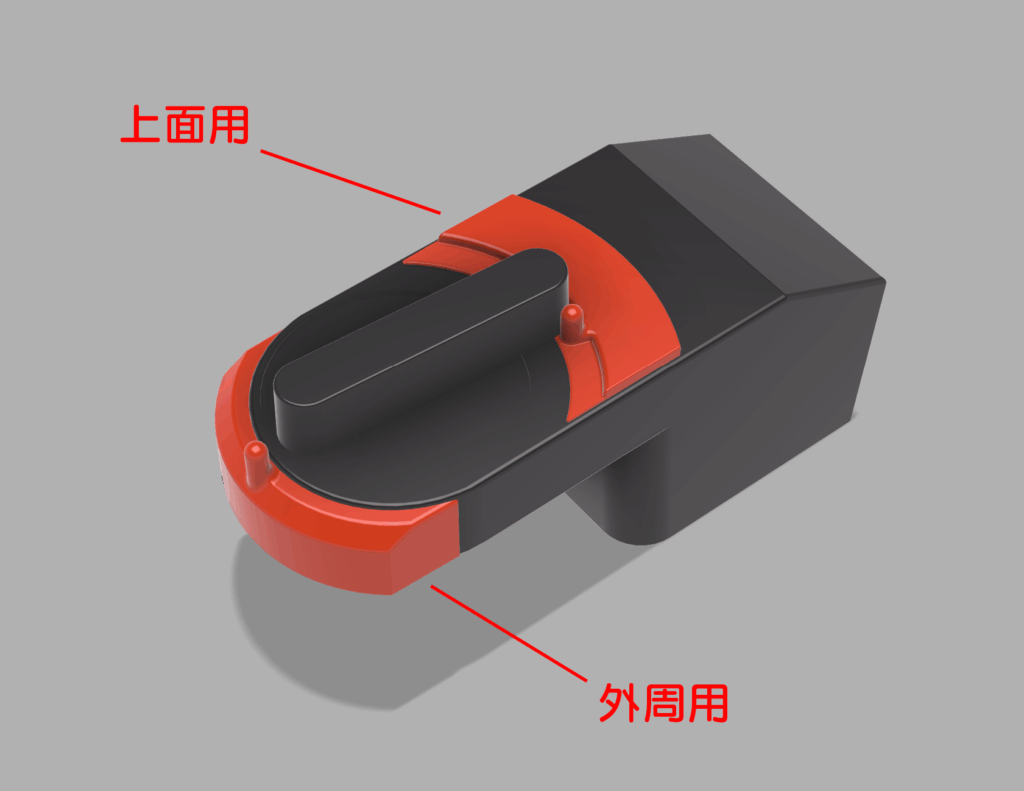

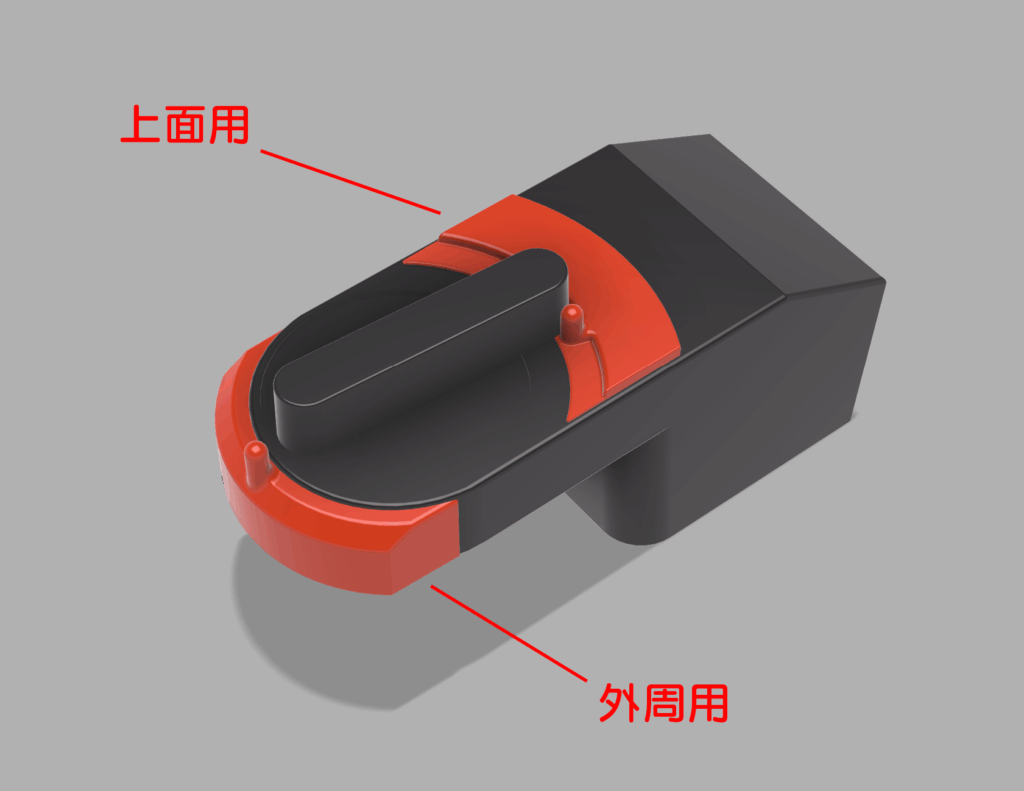

回転リミッター e. 180°以上回転タイプ(外周&上面)[NEW]

上記dタイプでカバーできなかったピン位置に対応するため、円弧外周上と、ボディ正面に取り付けるタイプを新たに設計しました。これでほぼ全周カバーでき、本体設置向きやドアの解錠/施錠位置に対する網羅性が上がったと思います。

概ね施錠~解錠の角度が180°前後であるとすると、両脇のタイプd、外周&上面のタイプeのどちらかのペアをセットで使う形になると思われます。

またSesame5と比べてSesame5Proは小ぶりなので、両面テープ接着面積を最大化するよう全幅に合わせたデザインにしています。

タイプdのように貼り付け位置でピンの生える場所を調整することはできず、注文時にコンサルさせていただいてカスタム品として任意の位置にピンを立てる想定です。

一応、こんな感じの自分で貼り付け位置を決められるタイプも作ったのですが、やはり接着面積が小さいので剥がれてしまうことがあります。先行でこちらをお送りして位置決め用に使っていただくには良さそうです。この辺りは状況に応じて使い分けていきたいと思います。

2025.5.26追記:

「1秒以内に180°以上を回すとSesameが現在角度を誤認識する」仕様だと判明したので、考察記事を書きました。

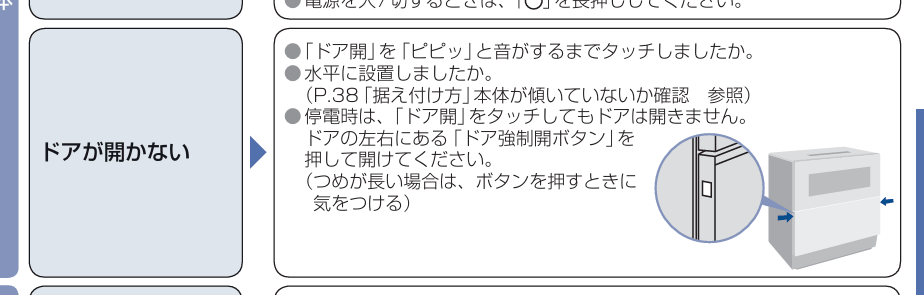

注意:物理鍵との併用について

本リミッターをご利用の方からのご指摘で気付いたんですが、物理鍵とリミッター付きSesameを併用すると問題が起きる場合あります。ASSAのサムターンは物理鍵の鍵穴と内側のサムターンが独立して回転する機構のため、鍵穴側で回すことでSesameで設定した施錠位置、解錠位置でデッドボルトが動作しない状態に陥るのです。リミッターがない状態ならグルグル回していればそのうちデッドボルト動作位置に来るんですが、リミッターがあることでそこまで回せなくなる、ということです。逆(Sesame使った後に物理鍵)はたぶん大丈夫だと思うのですが、まだ完全に解析ができていません。これは現状で本リミッターを使う上での制約となりますのでご承知おきくださいませ。物理鍵は非常用と割りきって普段は使わないということであれば実用上の問題はほぼないと思いますが、どうしてもSesameに馴染めず物理鍵にこだわるご家族がいらっしゃると厳しいかも知れません。

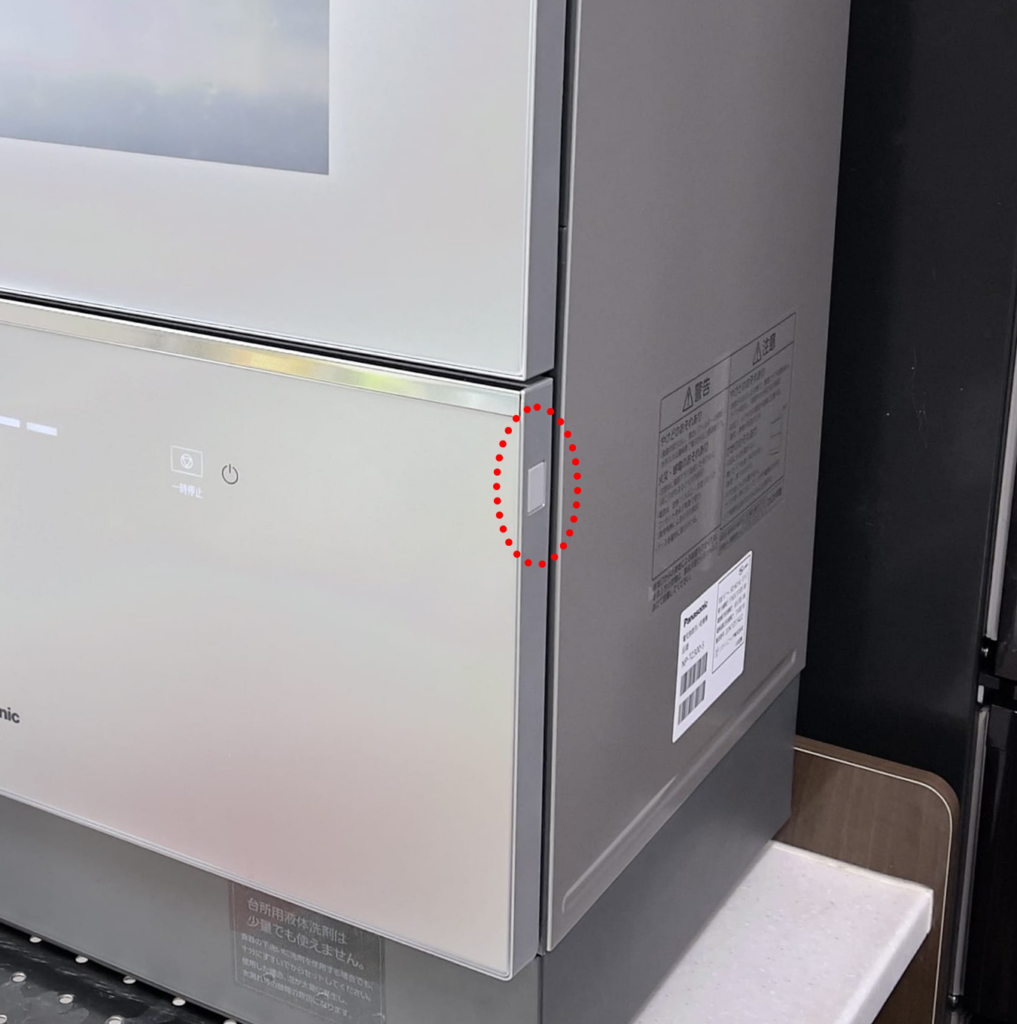

■動作確認は念入りに、物理鍵の所持も推奨

モノが家の鍵だけに、動作や固定の確認は慎重に行ってください。外出中に外れてしまって解錠できなくなったりする恐れもあるのでバックアップ手段として物理鍵を携行したりどこか宅外の安全な場所に保管しておくことを強く推奨します。

あくまで個人の趣味レベルの制作物なのでご利用は自己責任でお願いいたします。

■頒布情報

もろもろご希望の方は問い合わせ&概算見積フォームからお問い合わせください。おわかりの範囲で記入していただいて送信いただければと思います。