横浜の自宅と愛知の実家間を光回線(フレッツ光ネクスト、双方IPoEでIPv6接続)+SoftEther VPN ブリッジ接続した状態でどんなことができてるかアプリケーション面を追加検証しました。

SoftEther VPN[公式]は、以前はUT-VPNと呼ばれていた無償版PacketiXの後継ソフトで、近日正式版がリリースされるPacketiX VPN 4.0の無償バージョンに当たるもののようです。同シリーズは通常のVPNでは遮断されるようなローカルネットワーク専用のプロトコルを通すことができるのが特徴です。難しい書き方をすると、EthernetフレームをTCPパケットで包んで伝送し、相手方でまたEthernetフレームとして復元します。速度的なことを別にすれば、あたかも普通のハブで接続しているかのように振る舞えるVPNということです。なので、通常な家庭内LANでしか使えないDLNAや、iTunesホームシェアリング、TimeMachineバックアップ等がVPN越しで使えてしまいます。

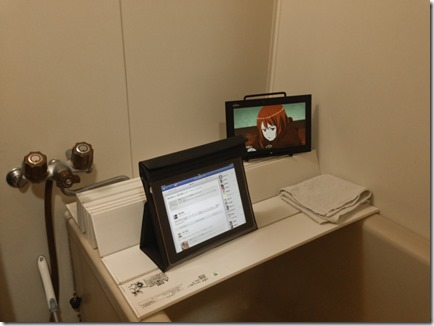

またブリッジ(拠点間)接続というのは、一台一台にSoftEtherクライアントソフトウェアをインストールし、都度コネクションを張らなくても、各拠点に1台ずつ稼働してつながっていれば、LAN内のパケットを自動的に中継してくれるという接続形式です。なので、SoftEtherをインストールできないiPhone/iPad/AppleTVなども含めて2拠点のネットワークを丸ごと直結した感じで使えます。いちいち事前に接続操作をしなくて良いのも楽チン。

■DLNAでレコーダーの番組を視聴

横浜のnasneで録画した番組を、実家からPSVita(torneアプリ)とArrow Tab WiFiの「MyCloudビデオ+」であっさり視聴できました。ただし三倍でしか試していません。またPSVitaでは予約操作やライブ試聴も問題なく使えてます。スキップした時にじゃっかんカクつきますが、少し見ていればすぐに落ち着きます。実用上全く問題ない気がします。

DLNA (DTCP-IP)って往復7ms以内の応答速度が使えないって制約があって、わざわざ遠隔視聴用のそれを緩和したDTCP+なんて規格が出始めているわけですが、実家からSoftether経由でnasneにpingを打つと片道28msとかかかってます。それでも見られちゃうもんなんですねぇ。

2013.04.05追記:

実家のBRAVIAからDS1511+のDLNAサーバーにアクセスして、生tsファイルの再生もできました。一方なぜかnasneからは3倍でも再生できず(一覧は見えるけど再生するとエラー)。またAX1000はアクセス制限設定があり試せず。

■iTunesホームシェアリング

PC/MacのiTunes同士の共有。これも問題ありません(AAC/256kbps)。ただ最初に遠隔マシンから曲リストを取得するのに結構待ち時間が長いので、遠隔側で共有するプレイリストを絞っておくとよりサクサク使えるんじゃないかと思います。感覚的には大きなXMLファイル1つを頑張って転送してる感じ。もっと細切れに少しずつでも反映されるようなプロトコルにすればいいのにとか。

■AppleTV

同様に、横浜機のiTunesライブラリ内の楽曲や720pのMP4動画を再生してみましたが全く問題なし。動画のチャプタースキップも割と一瞬。思わずファイルサーバーの全動画をiTunesにつっこみたくなります。

■TimeMachineバックアップ

これも長期実家滞在中に困っていたところですが、実家のMacBookから自宅のMac mini Serverに全く問題なく毎時間バックアップがとれているようです。

当初、「広域イーサネクスト使えばできちゃうんじゃね?」って思ってたことが全部できてます。ファイルコピーのスループットこそ当初の期待ほどは出てないですが、アプリケーション面ではとても便利になりました。拠点間VPNなので、リモートデスクトップやファイル共有なども事前接続操作なしにいつでも使うことができ、まるで自宅にいるかのような感覚で作業でできます。

PacketiXのブリッジ対応版(Small Business Edition)は買うと4,5万するんですが、その無償版が使えて本当に有り難いです。というか年間購読ライセンス1.5万円位なら出してもいい気がしてきました。

唯一の不満はMac版のクライアントがない点でしょうか。サーバー版はあるんですがブリッジ接続はできないみたいです。せめてクライアントがると、ノマドってる時に自宅のiTunesライブラリが聴けたり、TimeMachineからファイル取り出したりできて便利なんですが。VMWareでWindowsが動いてるので、そこにクライアントいれる手はあるんですがちと面倒かなと。しかも仮想WindowsをブリッジしてMacから通信できるようにする場合、うっかり仮想Windowsを(VMWare側の)ブリッジモードで起動してしまったら公衆ネットワークに自宅のブロードキャストパケットが流れるというそら恐ろしいことにw。Mac版クライアントの登場を切に願います(出たら有償版でも買う!)。