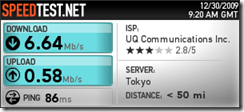

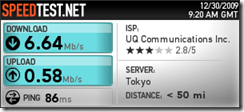

WiMAX、実家ではとてもイイカンジ。田原でも多くの場所で下り2Mb/sは普通に出るし、身内の某飲食店内では6.64M/ps出ました。

またお隣の豊橋まで行くと、下り10Mb/s越え、上り2Mb/s越えなんて報告も出てました。この辺りの量販店ではUQ WiMAXコーナーを見かけることはなく、ほとんど利用者もいないんでしょうかね(アンテナ表示は辛くても割とつながる印象)。今後は横浜化するんでしょうか。どちらかというと横浜の基地局やリピーター頑張って豊橋化してほしいなぁw。

とりあえず、行きつけのスタバ、マックのある辺りはエリアマップ的にもちょうど穴になっていて3月までに改善予定の色がついていることを確認。春までには(速度はさておき)使える様になる可能性大。

さてそうなると、VAIO PなどはWiMAXモジュールを載せなかったのが悔やまれます。またUQ WiMAXは200円/月でMACアドレスを追加登録でき、1回線契約で複数マシン(端末)を利用できるので、type Zと両方対応させれば幸せになれそう。

てことで、後付けでWiMAXモジュールを内蔵するためのリサーチを開始。

■無線LANコンボモジュールを使う

標準ではtype ZはIntelのWi-FiモジュールIntel WiFi Link 5100を搭載、VAIO PはAtherosのモジュール。これらはmini PCI Express規格のモジュールで、ハーフサイズのタイプが使われている。これを同サイズのIntel WiMAX/WiFi Link 5150と交換すればヨサゲ。というかオーナーメードでWiMAXオプションをつかた場合に実際にそうなる模様。5100も5150もアンテナ2本のタイプなのでそのまま流用できるっぽい。一応WiMAX対応アンテナというのもあって感度が最適化されてるみたいだけれど、VAIOがWiFiモデルでもWiMAX対応アンテナを共有部品として利用してるか等は不明。

WiMAXにはSIMカードが存在せずにMACアドレスで認証するだけなので、WWANと違ってSIMスロットなどのパーツは必要なく、基本モジュール交換で使えるらしい。Intelのドライバパッケージに接続ユーティリティも含まれる。この辺りはWiMAXという規格のオープンさにシビレるあこがれる!ってカンジですね。

ちなみにVAIO Pの場合、デュアルスロット構成で、片側にWi-FiもしくはWiMAX/Wi-Fi、もう片方にWWAN&GPSモジュールが装着されてるらしい。オーナーメードではWiMAXとWWANは排他でしか買えないので、WWANモデルにWiMAX換装をすると最強装備になる(あんま意味ないけど)。どちらかといえば標準のAtherosがbgnなのに対し、5150にするとaにも対応するメリットが大きい。さらにBluetoothまで載っけてあれば、「どんだけ無線好きだよ」モデルの完成だw。

■USB端末との比較

5150は仕様上、下り理論値13Mb/sが上限。つまり理論値ではUSB端末(40Mb/s)に劣る。一方感度は長いアンテナを利用することで有利になる可能性がある。実測ではUSBの方が1,2割速いという結果もある。これは手持ちのIO-DATA WMX-U01よりも感度面で有利と言われる端末でのテスト結果なので、ウチの場合、5150にすることで速くなるかもと期待してみる。

また消費電力面では内蔵の方が若干有利っぽい。

あと、WMX-U01はスリープ復帰後、ユーティリティがデバイス再認識をする時間がちょっとある(20秒位かな?)。レビューを読むと内蔵なら即座につながるっぽいので、ここらの使い勝手も内蔵有利。まぁ、それがなくとも出っ張りや付け外しの手間がないだけでも充分なメリットなんですが。

■Intel WiMAX/WiFi Linkモジュールの入手性

残念ながら自作ショップでバルクが簡単に入手できる、というほどは出回っていない様子。ヤフオクでたまに、あとはeBay。ただし、一口に5150といっても、フルサイズとハーフサイズがあったり、Wi-Fi部分がabgnのものとbgnのものがあったりモデルバリエーションがある上に、UQで使えないES品(Engineer Sample)や、IBMやhp専用バージョン(BIOSチェック回避の専用フラグ入り)、果てはニセモノまで入り乱れていて相当入念に調べて買わないと使えないことになる模様。UQ辺りが無保証でいいので正規品を販売とかしてくれればいいのに。

実際に同機種で使われているモジュールとはいえ、組み込んだ製品全体で認証する日本の制度(技適)的にはグレーですね。おおっぴらにバルク販売されてないのもこういうところが原因でしょう。民主党もどうせならこういうとこにメス入れてくれよと。

また40Mb/sスペックの後継モデル(6xxx番台)は更に入手難な上に、アンテナ3本になるのでVAIOに組み込むには話が面倒そう。

ということで、技適的なことはおいといて“お守りとして入手”してみたいぜ!って人は、ニセモノだった時に外国語でクレームつけられる人ならeBay。そうでない人は多少高くなるけど、ヤフオクでUQ接続を保証してるものを競り落とすって感じですかね。eBayなら$50くらいから、出品が少ないヤフオクだと1万円近い値がついてるっぽい。

ES版ではないこと、IBMやhp専用版でもないこと(これらのメーカーのPCにつけるな逆にそれ用でないとダメ)、ハーフサイズしかつけられない機種ならそれも確認。11a対応にこだわる人はANXって型番のをチョイス(というかAGNは日本の技適通ってない?)、ってあたりが注意事項かな。それでもニセモノ(ES品なのにラベルを偽装してあったりとか)のリスクはあるという…。出品者も騙されて仕入れてる可能性もあるし、ラベル偽装品もあるので写真だけでも判断が難しいとのこと。相当チャレンジャー向けですね。