今年は引っ越し含め家庭事情の変化があったので家電、特に家事家電への出費が嵩んだ気がします。

■白モノ家電編

ホットクック。かき混ぜができる電気調理鍋。圧力はかからないけど自動温度制御で煮物系の調理が得意。ただし言われるほどカレーが激うまではなくむしろ同居人には不評なので、主にカボチャの煮物と白菜と豚肉のミルフィーユがベビーローテ。野菜ジュースを使ったスポンジケーキとかも超簡単だけど最初だけだったな。まぁでも一度セットすれば放置できるので、時短や並行で別メニューの準備したりと効率化にはなってます。

続けて買い換えたのが電子レンジ。購入時のレビューはこちら。モデルチェンジ直後に最上位機種をお得に購入。これはとても良かった。電子レンジなんだけどグリル皿という加熱プレートを使うと両面の焼き物が幅広くできる。ハンバーグとかもフライパンでやるより失敗がない(やりすぎると油抜けすぎてカスカスになるけど)。トーストなどもプレートで天井近くに配置されるので従来のオーブンレンジみたいに時間かかりすぎということもない。まぁ時間でいったらポップアップトースターほどじゃないけど、ピザトーストとかガーリックトーストとかもしっかり焼けるし、揚げ物の温めなんかも焼き目がつく位に“焼ける”。またお手入れが楽なのも良い。スチームを空だきして庫内の汚れを浮かせたり、オーブンを空焼きして匂いを焼き消したり、元からある加熱機構をうまく使ってセミセルフクリーニングできる。今年買った家電で活用頻度でいえばダントツのトップ。

引っ越し先の市で助成金が出て安く買えた生ゴミ乾燥機。温風式でかき混ぜ機能もないので時間かかるしたまに乾ききってないこともあるけど、以前使っていたものと比べるとコンパクトだし音もほとんど気にならないので重宝。

煙が出ない焼き肉専用コンロ。以前から気になりつつも品薄で手に入りづらかったのが、ふと近所のコーナンで見つけて衝動買い。まだ一度しか使ってないのでなんともだけど、10年以上前のコート剥がれかけたホットプレートよりは美味しく焼けるし、片付けも楽かな。ガスボンベはやっぱ火力がある。煙と匂いはまぁ感激するほどゼロではないけど、ジアイーノとあわせて消えるのは早まったかな?という感じ。そんなに高いものでも場所をくうものでもないので、1,2名用の卓上コンロとしてはアリ。ただし汎用性には欠ける。別売りでタコ焼きプレートとかに換装して使えると面白いんだけど。

PC作業してる時の肩こりと偏頭痛がひどくて藁にもすがる思いで購入。低周波治療器と違って時間をとって治療をするのではなく、普段から付けっぱなしにできる手軽さがナイス。効き目も長い。完全にコリが解消したとはいわないけど、つけてる日は確実に楽な印象。付属テープは言われてるほど弱くもなく貼りっぱなしならそんなに剥がれないけれど、やっぱりどこかで無くすのが恐くて結局シリコンリングでTシャツを挟んで固定。消耗品代がかからないのはいいけど、思った位置にピタリとつけるのは難しい。首に使う場合、ネックストラップに固定して使う方法が楽そうなんだけど、そのまま充電できるようにしてほしかった。あと知らないうちにバッテリーが切れてたりするので、切れる直前に音で知らせてくれるといいなぁ。

従来の洗浄機はハンディ型だったのに対し、コイツは据置型で強力。夜食やお菓子を食べた直後だと、歯磨き後でもなんかしらカスが出てくる。ただし音がめちゃくちゃうるさい。コンプレッサー的な音。集合住宅では深夜に使うのは気が引けるレベル。洗濯機の足の下に敷く制震パッドの上に置いてみたけどあんまりかわらないかな。

特筆するようなものはそれくらいかな。実際にはその他にも、エアコン、シェーバー、電動アシスト自転車、体組成計など。ジアイーノやハリア(電動アシスト自転車)も入れるとPanasonicにお布施が多かった年かなと。

■ガジェット

iPhoneXのレビュー書いてないですが普通に買いました。珍しく4:01勝負かけたのに初日ゲットならずでしたが、普通に気に入ってます。ホームボタンの代替操作も慣れて逆に他の機種で間違えるレベル。有機ELでなにが良いって寝る前のベッド利用で輝度をかなり落とせる点。液晶だと一定以下の明るさにすると色がおかしくなったりして見辛いんですが、有機ELは最低まで落としても割と見られる。特にKindleで小説コンテンツを白黒反転させて読むのが良い。

同じ理由で有機ELの読書機が欲しくてiPhoneXより少し前に購入したのがZenfone AR。画面解像度もXより広いので横向きにして小説を読むのに愛用。ただし文字が読みやすい最低輝度はXの方が優れているかな。画面の広さとのトレードオフでどっちつかずに使い分けてます。惜しいのはページめくりに便利な音量ボタンのカチカチが少しうるさいことと、Oreoがくる気配がない点。また自慢のAR/VR機能はTango(AR)は廃止が決定したしDayDream(VR)はようやく国内販売はじまったけど、さほど魅力的なアプリがなく見送り中。

ついに大型化、高解像度化、防水化を果たした新フラッグシップ。Voyageから買い増し。夏頃に旧Oasisが無闇に欲しくなったけど待ってて良かった。ページめくりボタンはVoyageのタッチ+振動式が好きだけど、画面は広くてとても見やすく、固定レイアウトの技術本なんかもギリギリ読む気になる。そしてそれが風呂でも使える。画質の問題でKindleストアではコミックは滅多に買わないので、32GBモデルは見送り、小説を読んでは消す使い方。というか容量以前にもう少し「大量の書籍を管理し効率的に見つけて読む」という点に力を入れてくれない限り、やっぱりKindle端末に本を貯め込む気にはならないかな。

この三台で今年は小説(ラノベ)読みまくりで不眠が捗る捗る。そしてつい電子書籍を買って読んでしまうので、実本の「境界線上のホライゾン」や「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」などの積ん読がまったく進みゃしない。これそのうち電子版出て買い直すパターンかなぁ。2月に引っ越して一度も自炊してない気がする。

あと仕事で活躍するiPad Pro 12.9’も2017年モデルに買い換え。初代からiPadをほぼ全モデル買ってて初の3G/LTEモデル。というか、一度Wi-Fiモデル買ったのに、電車でパクられて「Find iPhone」で追跡して取り返したって記事を読んで、Apple Store購入だったので返品して買い直しました。Apple SIMでauプリペイド契約ですが、いまだにOS「設定」アプリからはチャージができず、Safariからauのサイトでチャージしている点が唯一の不満というか不調。

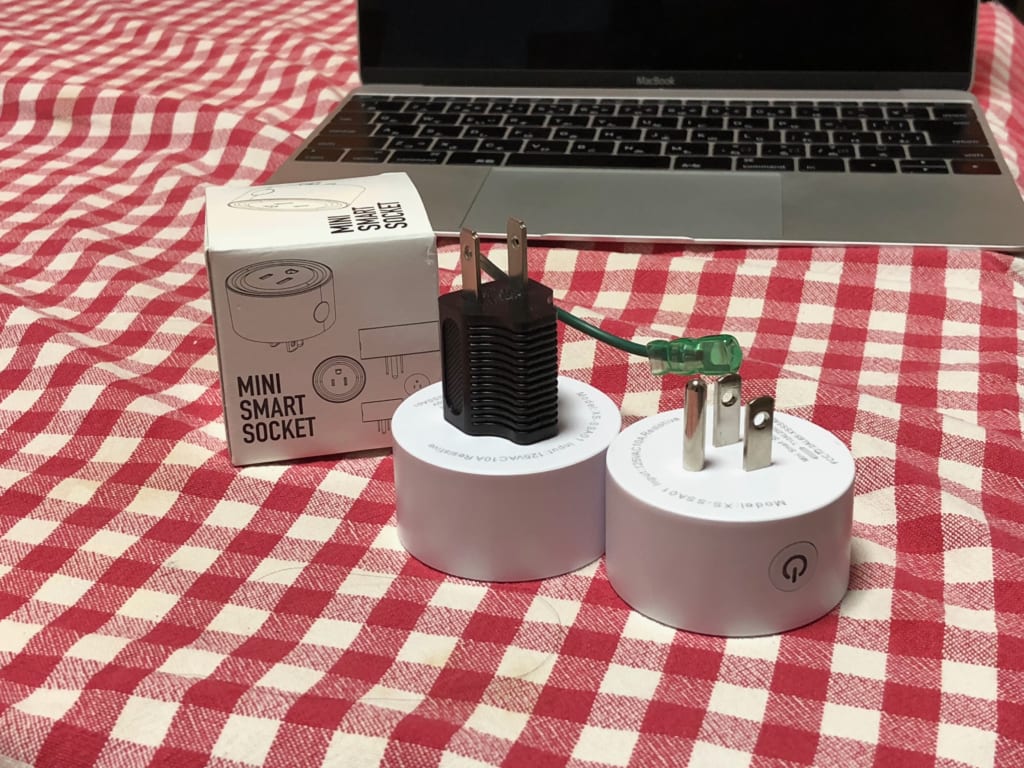

スマホ、タブレット以外でいうと、今年はなんといってもGoogle Home、Echoといったスマートスピーカー(という言い方は好きではないけど)と家電コントローラー。10月にGoogle Homeが出て、それまでスマホアプリからiRemocon Wi-FiやNature Remo経由で操作していた家電を片っ端から音声操作対応させてずいぶん生活が変わりました。赤外線経由だけでなくAndroidTVやAVアンプなどをTCP/IP経由で操作したりもしてます。カテゴリを是非ご覧あれ。結局、Google Homeを皮切りにminiを4台(半額セール万歳)、Amazon Echo dotを1台購入。それぞれ割り引きセールやクーポンでかなりお安く買えたのでコスパ最高です。家電は主にNature Remoで操作。先日スマートコンセントも追加。また国内ではAssistOn専売となるAmbi Climate 2も購入しましたがエアコンが非対応で現在サポートとやりとり中。Google Home miniの1台は実家用なので設置して姪っ子達に使わせるのが楽しみ。

■AV家電

今の家ではプロジェクター、サラウンド環境などホームシアター周りが全く出せないので死蔵したまま。なのであんまり投資もしてない。去年買った4K BRAVIAを中心にUHD BDプレーヤーとしてUB90を買ったくらい。しかしソフトがあんまり出ない。SAOオーディナルスケールが4Kで出なかったのはガックリ。あとせめて低音だけでもとBRAVIA専用のワイヤレスウーファーも買ったか。終息に気付いて慌てて近隣のお店に電話かけまくって展示品を安くゲット。電源ケーブルだけでどこにでも設置できるのはとても良い。でも結局深夜視聴がおおいのであまり活躍の場がなく、、

あとはデュアルコア世代の9300cがAndroidTVとしてはモッサリすぎて、Amazon Primeビデオに対応したと報じられたその日にAppleTV 4Kを購入。あとGoogle Home対応のためにChromecast Ultraも買ったけど、結局AppleTVメインかな。こういうのがゴチャゴチャしないためのAndroidTVだと思うのだけど、あと1年待ってクアッドコア機を買ってればもう少しまともに使えたのかしら。9300cは特にAmazon Primeビデオアプリがダメで画質メニューだしたり、ひどい時は音量かえるだけで再生がガタつくくらいギリギリのところで仕事してる感じ。

音と画面サイズは今の家ではいかんともしがたいので有機EL機種がもう少しこなれてきたら買い換えも検討したいところ。

今年も買いました。買いすぎました。でもまぁ色々ストレスのたまる1年でもあったので発散としての意味も兼ねて仕方ない!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/16455947.682d56bf.16455948.d5545bbd/?me_id=1311986&item_id=10000548&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesrcase-japan%2Fcabinet%2F2001b%2F16rk24.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesrcase-japan%2Fcabinet%2F2001b%2F16rk24.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)