■パフォーマンスダンパーとは?

クラウンクロースオーバーはじめトヨタの一定以上のクラスの車種にはカタログオプションでパフォーマンスダンパーというのが用意されています。これは左右に伸縮性のある”つっかえ”をして車体の歪みからくる様々なデメリットを低減するといったものです。タワーバーに似ている発想ですがガチのつっかえ棒ではなく、バネ構造(厳密にはスプリングではなく油圧的ななにか)をもっていて制振するという違いがあるようです。トヨタ車用はTRDのブランドでディーラーオプションとして販売されていて、中の技術はYAMAHAが噛んでいるようです(ロゴがついてる)。ドアスタビライザーが実質アイシン製であるように実際の企画製造はヤマハっぽいですね。

あまりクラウンクロスオーバーでのレビューが見当たらないんですが、とりあえずトヨタ公式でアルファードにつけて五味さんがレビューしている動画がこちら。

河口まなぶさんが自腹で60プリウスに装着したレビューがこちら。

なお、車種によって取り付けるダンパーの数や場所が違います。アルファードは前後2本、プリウスはかなり多いようですが、クラウンクロスオーバーはフロント1本のみです。

■特価だったので衝動買い

さて、このパフォーマンスダンパー、クラウン用は工賃別の本体価格が5万円。もともと納車1年くらいのタイミングで追加して乗り味の変化を楽しもうと思ってたんですが、ちょうどその頃仕事が減って金欠だったので見送っていました。

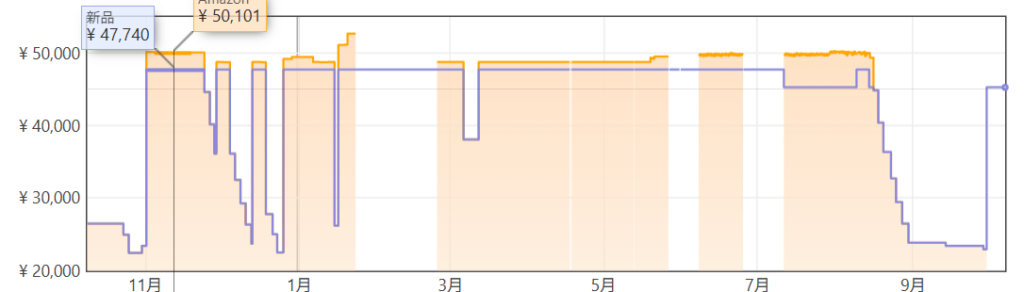

そんな折り、ふとAmazonのウィッシュリストをみると値段が爆下がりしているのを発見。

約2.3万なので半額以下です。しかもあやしいショップではなくAmazon販売品。残り一点だったので深夜の勢いでポチってしまいました。ちなみに残り1点でしたので、今はもう4.7万円くらいに。ただKeepaによると過去にも何度か2万円台に落ちているようなので、気になる方は気長にウォッチしてみるといいかも知れません。

■取り付けはDIY

なんかせっかく安く買えたので別で工賃が万単位でかかっちゃうのもなんだなー、とか、通販品を持込で作業依頼するとお店にも旨味が少なくていい顔されないイメージとかあって、DIYでチャレンジすることに。

大枠は、

- エンジンカバーを外す(ボルトネジx13本くらい)

- もとからついている4本のボルトを取り、代わりに付属ネジを使ってダンパーを固定する

- エンジンカバーを戻す

という行程になります。エンジンカバーはてっきりクリップ止めだと思ったんですが、プラスねじ穴のついた六角ボルトでした。ダンパーの固定ボルトの締結力(ネジを締める強さ)が指示されているのでトルクレンチが必要なのと、作業性を考えるとフロントだけでもリフトできることが難所でしょうか。トルクレンチは40N・mと20N・mの箇所があるので、そのレンジに対応したものが必要になります。あとは作業効率でいうと電動ドライバーがあると早いです。

リフトアップにはジャッキやウマよりも転倒リスクが低いカースロープが良いと思います。理想はこれくらい(17cm)上がると良いですが、お値段もさることながら全長が長いので作業後の保管場所に困る人はご注意ください。

自分はもとから駐車場にあるスロープと高さ10cmのコンクリートブロックでなんとかしてしまいましたが、後輪にこういう車輪止めをかましておくと良いと思います。

そこまで半身を車体の下にいれるほど奥まった箇所ではないので、リスクは最低限かなとは思いますがDIYされる方は伸張に作業してください。オイル交換(下抜き)に慣れている/作業環境がある方ならどうにかなるレベルかなと思います。

基本的にはネジを緩めて締め直すだけなのでものの30分もあればできると高をくくってたんですが、電動ツールを発掘するのが面倒で全て手回しでやったためか1.5時間くらいかかった気がします。16時台に始めて終わることには真っ暗でした。

■装着後の感想

現在二日目でまだそれほど走れてないですが、一応自動車専用道も含めて軽く走ったファーストインプレなど。この手のレビューって難しいのは取り付け前の状態を再確認できないことですよね。「あれ?これって前はどうだっけ?」と思っても比べる手段がない。

まず一般道で道路の凹凸やマンホール、段差などによるコツコツ感は小さくなった、、ような気はします。ただクラウンのそれは元から結構上質だったので劇的かというとそこまでではないかも知れません。また初日だけなにか全体にへんな振動を感じ、同乗者にも「なんか乗り心地悪くなってない?」と言われました。ちょっと腹に来るというか。思わずドライブモードでAVSを固めにしたくなったほど。ただ取り付け作業で少し体調が悪かったのもあったのか、個人的には翌日には気にならなくなりました。

ハンドリングも追従性、回頭性が上がったように感じます。以前カローラスポーツでタイヤをミシュランPilot Sport5に履き替えた時の感覚に近い。クイっと思い描いた通りに曲がれる感じ。

高速(第三京浜、K7)で一番感じたのはレーンチェンジの応答性が上がったというか、最低限のステアリング操作でスッと移れるようになった感じ。片側のタイヤがラインをまたいだくらいでもうハンドル戻しはじめちゃうというか「あれ、こんなに少ない操舵量でレーンチェンジできてたっけ?」と感じました。しかしもう比べる術はなし…

コツコツ感も一般道よりはわかりやすく軽減されている気はしますが、もとから良かったしなぁとも。決してドライブモードをコンフォートにしたようなフニャフニャさでいなしているのではなく、しっかしコツンと感触があって、それがピタっと収まる感じ。前の前に乗ってた初代LEVORG A型がこんな感じだっけなぁという気になりました。ただなんかよりAVSをマメに固く切り替えたいとか、タイヤに空気をしっかり入れたいという気もしました。なにかしらの不快さからくるのか、気持ち良くてよりスポーティに走りたくなるからなのか自分でも正直まだ解釈ができてません。

近いうちにしっかり空気圧点検して首都高に行こうかなと思います。

■まとめ

狙っていたパフォーマンスダンパーが半額以下で手に入って非常にアガってましたが、同乗者にビミョーな反応をされてちょっと自分でも冷めたというか冷静寄りの感想になっています。ドアスタビライザーの時ほどの劇的な違いはないかな?定価で買って工賃まで払ってたらちょっとガッカリかも位。

というか効果が近いので両方つけると相乗効果というよりはカブるところがあって1+1が1.75くらいにしかならないとかはあるのかも?まぁでも2.2万円なら全然アリです。

これからまた走り込んで追加の気付きがったら追記します。(でもこういうパーツはどんどん印象が日常化して元の状態との違いがわからなくなってきますね…)