テレワーク需要を受け、高画質なデジタルカメラの映像をPCにリアルタイムでいれてWebカメラのかわりにオンライン会議の顔映像として使いたい、という需要も増し、USBタイプのHDMIキャプチャーがあちこちから安価に出まくっていますね。

私が最初に買ったのはAverMediaのBU110でした。

2018年当時、フルHDR対応していて1.5万円ほど。当時としては小さく、電源不要でHDMI映像をUVCドライバーでカメラ入力でき、様々な現場で活躍してきました。

今回これと同じことができるデバイスがもう1つ、2つ欲しいなということになり物色。BU110もまだ現役で売っていますが、より小型で安い商品が中華勢から続々と登場しています。なんと1,000円を切るようなものまで。一瞬そういうのでいいか、と思いかけましたが、ちょっと不安になって色々リサーチ。というか普通にレビューをみていても遅延が、、などとお値段なりの品質を思わせるコメントが続々。日常のウェブ会議でたまに不具合が出るくらいならいいですが、UT実査などの収録でトラブルは困ります。

新しさには欠けるけど実績のあるBU110を1.5万円ほど出して買おうか、同じくらいの値段で4KまでいけるElgatoのCam Link 4Kにしようかという流れに。

ちなみに安物はきっぱり止めようと思えた動画がこちら。

Elgato’s Cam Link 4K vs a Cheap Capture Card (Comparison)

SAVE MONEY ON STREAMING GEAR— I just launched free a tool that tracks down killer deals on streaming gear and other PC tech. Check it out (and bookmark it) at https://techaudit.tv/deals! —GENERIC CAPTURE CARD— Because these keep going out of stock, I’ve listed multiple listings.

後半で、LogcoolのWebカメラ、一般的な$20のキャプチャアダプタ、Cam Link 4Kで遅延を比較してくれています。安物はひと目で「これはないな」と思えますw。逆にCam Link 4Kは大丈夫そうだなとも。Logicoolの上級モデルのカメラもさすがですね。今回は光学望遠が使える外部カメラをつなぎたかったので除外ですが(というか同社のBrioは毎日問題なく使えています)。

さて、今回どうして4Kキャプチャーがいると思ったかというと、別に高画質ゲーム配信とかではなく、とあるUT現場で、ある製品の複数箇所、アングルを映す必要があったからです。当初3カメラで個別に映す予定でしたが、4KでキャプチャしてOBS側で必要な部分をズームして使えばカメラ台数を減らせるんじゃないかと。例えば引きの全体像と、表示部分のアップ、みたいなのを1台のカメラで撮れれば、機材も減らせるしキャプチャーの負荷も抑えられるかなと。もちろん4Kは単純にいってフルHDの4倍の解像度なので、1台でフルHD 4ストリーム分の帯域を食う可能性もありますが、どちらかというとUSB周りでデバイスが増えた時の不安定さの方を問題視しました。4Kでキャプチャできていればズームした部分もそれなりの解像度を維持できるのでいいかなと。

ちなみにAmazonでゴロゴロ出てくる中華製4K対応USBキャプチャ(2~3千円程度)のものも「4K」と書いてはありますね。ただこれはトラップです。4Kの信号を受けることはできるものの、キャプチャされるのはフルHDまでだったりします。4Kでゲームしている映像をフルHDに落として配信したい、とかならまぁいいんですが、4Kでキャプチャできるものはこの価格帯では現状ないと思います。

ということで最終候補として残ったのは、ElgatoのCam Link 4Kか、単独で録画もできHDRなどにも対応している4K60S+です。ノートPCで使うのでPCIexタイプは除外。他にはAverMediaなどでもいくつか仕様を満たすものはあります。

Elgato Cam Link 4K [録画・配信用コンパクトHDMIキャプチャカード(日本国内正規品)] 10GAM9901

Elgato ゲームキャプチャー 4K60 S+ HEVCエンコーダー 4K/60fps HDR10パススルー 低遅延 低レイテンシー SD...

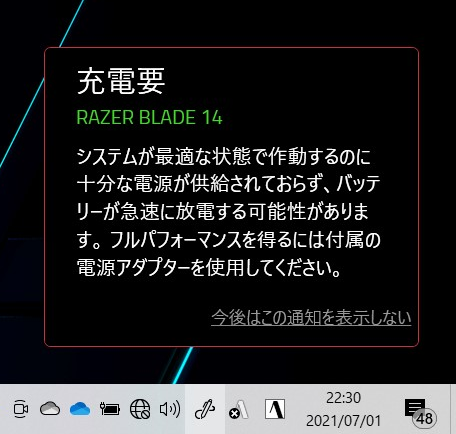

後者は単体録画ができたりパススルー端子があり、HDR対応しているので、PS5を4K&HDRで遅延なくプレイしながら録画したり配信したりができるのでかなり魅力でしたが、業務用としてはオーバースペックで、今回Razer Blade 14というCPU/GPUの強いPCを買ったので、懐が寂しかったのと、そちらのソフトエンコードパワーを生かしてやろうということでCam Link 4Kにしました。

■使用感

基本OBS Studioへの入力用なので専用録画アプリは入れただけでほとんど使っていません。

安定性はそこそこ。たまにOBS落としたりPCがスリープになったりすると映像がブラックアウトして、Cam Link 4KをUSBポートから抜き差ししたり、OBS上でデバイスを無効->有効にしたり、カメラをOFF/ONしたりしないと復活しなくなります。が、まぁこれはBU110も含めて似たり寄ったりじゃないかなという認証。今回話してる人を撮っているわけではないので厳密なリップシンクまでは検証できていませんが、見ていて明らかな遅延はありません。また一度映った状態、録画し続けている状態において途中で切れたとか熱暴走でフリーズとかはないです。

ちなみにUSBは直差しではなくハブ経由ですが電流不足にならないようバスパワーのこちらを使っています。

サンワダイレクト USB Type-C ハブ 4ポート USB3.1 Gen2 セルフパワー ブラック 400-HUB061

貴重なUSB 3.2 Gen2対応のハブで、Razer Blade 14のようにUSB Type-CでGen2なポートがあるノートにはぴったり。ちなみにCam Link 4K自体は要求仕様に「USB 3.x port」と書いてあるのでGen1(5Gbps)であれば問題ないですが、他のデバイスも同時につなぐならハブ-PC間はGen2(10Gbps)で帯域に余裕があるといいのかなと思っています(USBがそういう帯域の取り合いの仕方なのかわかっていませんが)。電源がとれてGen2なハブでしたらこれはオススメです(ただしダウンストリーム側にType Cはないのでご注意ください。A x4口です)。

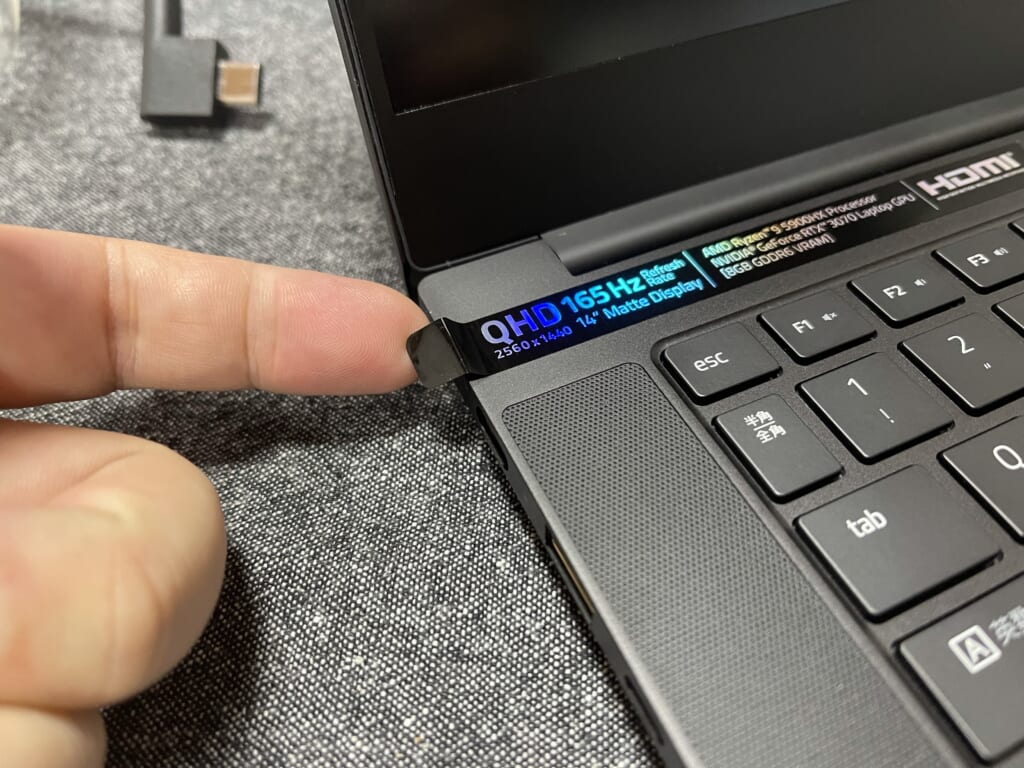

USBポートに対して本体が幅広なので、短いUSB延長ケーブルが付属しています。これもUSB3.0で動作保証されているという意味では貴重ですが、絶対なくしそうなのでとりあえず元箱にしまって現場にはもっていきませんでした。がこれはやっぱり必要だったなと反省。上記ハブでも隣がデバイスだと干渉します。細いケーブルとかならいいんですが。今後はケーブルを本体につけて機材ボックスに保管しておこうと思います。

■まとめ

結果的に今回の現場では思惑の「4Kで撮って必要なところをアップで切り出す」という使い方はボツになりました。撮りたいアングルが乖離してしまったせいです。ただし4Kキャプチャはしていてその品質は満足しています。似たような仕様の中華製品が安くある中で1万円台を出すのは勇気がいりますが、価格なりの品質が伴った商品だと思います。

![Elgato Cam Link 4K [録画・配信用コンパクトHDMIキャプチャカード(日本国内正規品)] 10GAM9901](https://m.media-amazon.com/images/I/31jLjhVYiRL._SL500_.jpg)