実家のメインPCも録画PCもSSD化。MacBook AirのSSDも超快適。VAIO Pもtype ZもSSD。ならもう我が家でもっともハイスペックな仕事用PCもSSD化するしかないじゃない?的な勢いで。買いました。SSD。今回もC300。容量は128GB。このシリーズは内部でストライピング的な事をしている関係で容量毎にシーケンシャルライトのスペックが違い、128GBモデルは先日買った64GBモデルの倍、公称140MB/s。どのみち64GBではCドライブとしても足りなかったのもあって、奮発してみました。そしてついでに折角のSATA3.0インターフェースを活かせるよう、SATA3.0/USB3.0コンボのASUS U3S6も同時購入。

■C300ファーム更新で大ハマリ

ちょうどC300のファームウェア006が出たばかりだったんですが買ったものは002。中身入れるまえに更新しておこうとISO落としてきてDOS入りのブータブルCDを焼いて更新。この時、BIOSでSATAモードをIDEにしておかないとならないということだったので変更。ファームの更新自体はなんなく成功したんですが、大きな問題発生。

なんと今までマザーのICH9Rで構成していたRAID-0アレイの片方のメンバー認識が解かれてNon-Raidデバイス表示になってしまいましたorz。RAID-0なので片方認識されない状態ではドライブ全体として機能しません。2chの過去ログとかみてもこの状態になったら素直に諦めて初期化するしかないとされてました。

が、海外の掲示板で一応対処方法が書き込まれていて、それに従ってなんとか復旧できました。ざっくり訳してみると、

- BIOS上のRAID設定で一旦アレイをリセットする。「データ消えるよ?」と警告されるが、実際には管理情報が消されるだけ。

- 新規アレイを構築。パラメーターは元と同じにすること。σ(^^)は単一アレイにパーティションを切ってC,Dドライブとしてたんですが、最初勘違いして2つのアレイを設定してしまいました。\(^o^)/と思ったんですが、再度アレイを削除して全量で再設定したんですが大丈夫でした。

- TestDiskというツールを拾ってくる。Windows版、Linux版等があり、多くのLiveCDにも収録されてる模様。今回はC300にWindows7をクリーンインストールしてWindows版を使用しました。

- 注意点として各HDDをもともとつないでいたポートにつなぐこと。物理的に入れ替わったりしてると正常に復旧できない。今回はケーブルはまったくいじってなかったのでOK。なにかの弾みで取り外してしまった人は注意。

- TestDiskでAnalyseすると元あったパーティション情報を拾い出して表示してくれるので、正しければそれを保存して再起動。

- これでパーティションは復活しますが、MBRなどが壊れたままでブートしない

- OSの修復コンソールで、

bootrec /fixmbr

bootrec /fixboot

bootrec /rebuildbcd

などでブートレコード修復。

- TestDrive作者に寄付しよう!

って感じでしょうか。ただしウチでは7.の2番目はエラーになり、これらをしてもブート可能になりませんでした。SSDに入れたWindows7でブートして調べるとなぜかDドライブになってた(OSの入ってない)パーティションにブータブルフラグがついたりと微妙におかしい。色々修復コンソールでいじりまわしたんですが、ついに復旧せず。結局、ブート不可能状態のままPartiion Worksでサイズ変更(既存Cドライブが微妙に新SSDに入らなかったので)とコピー、旧Cドライブの非表示設定を行い再起動。見事旧CドライブをSSD化してブートしました!様子をみてRAIDアレイ内の旧Cドライブパーティションを削除して、全域Dドライブに拡張して使おうと思います。

それにしてもBIOS設定を一時的に変更しただけでRAIDの認識が外れて復旧不能になるなんて、オンボードRAIDはちとあぶなっかしいですね。

■ベンチマーク

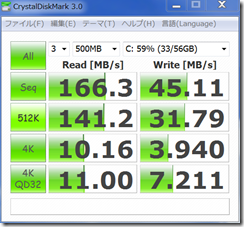

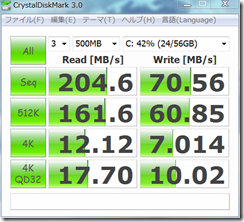

とまぁ、そんな経緯で急に旧環境でブートできなくなったので、RAID-0状態でのベンチが取れませんでした。参考までにこのマシンを組んだ時のデータがこちら。CrystalDiskMarkのバージョンなども違うので参考程度。

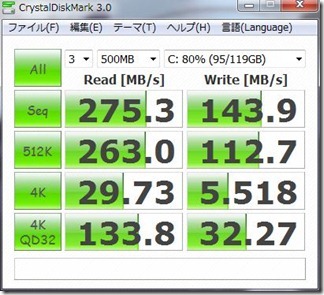

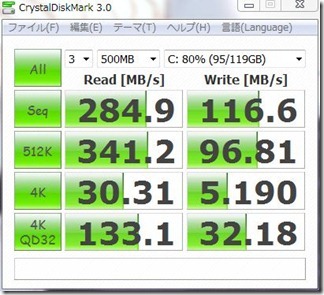

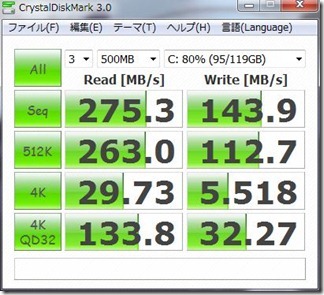

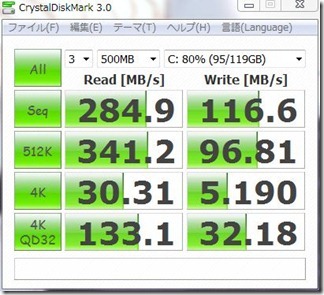

で、マザー(GA-G33M-DS2R)のオンボードSATA2インターフェースの値(左)と、U3S6につないだ状態のスコアです。

HDD RAID-0よりはSeq. Rで倍近く速い。4Kは比較にもならない速さ。こないだ買った同じC300の64GBと比べてもかなり速いです。というか4Kの差が明らかに開きすぎ。やっぱあっちはまだなにか問題あるのかな?

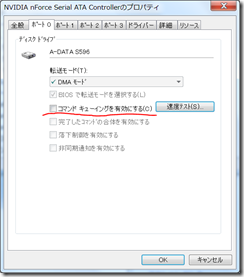

で、残念ながらU3S6によるSATA3.0効果がイマイチですね。リード系は速くなってますがそれでもSeq. Rが300MB/sを突破できてない。またライトは下がったものすらある。うーん、デバイスマネージャーで見る限りちゃんとMarvellのドライバで認識できてるっぽいんですが。んー、一番体感速度に効きそうな512Kランダムがそこそこ高速化できてるから悩ましい。まったく効果がなければ取り外して実家のC300/64GBマシンに使った方が効果大きそう。

ただまぁ、体感は明らかに快適になったし、元がRAID-0でHDDが常に2台同時にガリガリいってたのに比べれば遙かに静か。車のオイル交換直後みたいな気持ちよさがあります。

Windows7 エクスペリエンスインデックスもディスク値が最高の7.9をマーク(以前はディスクが一番低く5.9)し、全スコア7超え達成しました(^^)v。CPUがCore2Quad 9650なのでこれ以上の強化は見込めないですが、まぁもうしばらくは現役で戦えるかな?

難点としてはRAIDアレイのDドライブがしばらく使わないとスピンダウンするので、いざ使おうとする時に若干もたつく点。スピンダウンしないように省電力設定を見直せばいいんですが、まぁせっかくだからちょっと様子見してみようかと。