業務メールにMicrosoft 365というかExchange Onlineを使っています。もともとPC用Officeが使いたくてMicrosoft (旧Office) 365を使い始めて、さらにメールを追加するのでExchange Online Plan 1を追加。さらに近年Teamsを使うのにMicrosoft 365 Business Basicを追加するというややこしいことになっていました。メールのライセンスはExchange Online Plan1とBusiness Basicの両方に重複して含まれていましたが、前者を年額で契約していたので仕方ないなと放置していました。

さて少し前からExchange Online Plan1の更新が近いぞーって警告が来てたんですが、上述のようにBusiness Basicを割り当てていればメールは使えるはず、と思い放置していたのですが、なんと失効当日にバッチリメール使用不可になりましたorz。

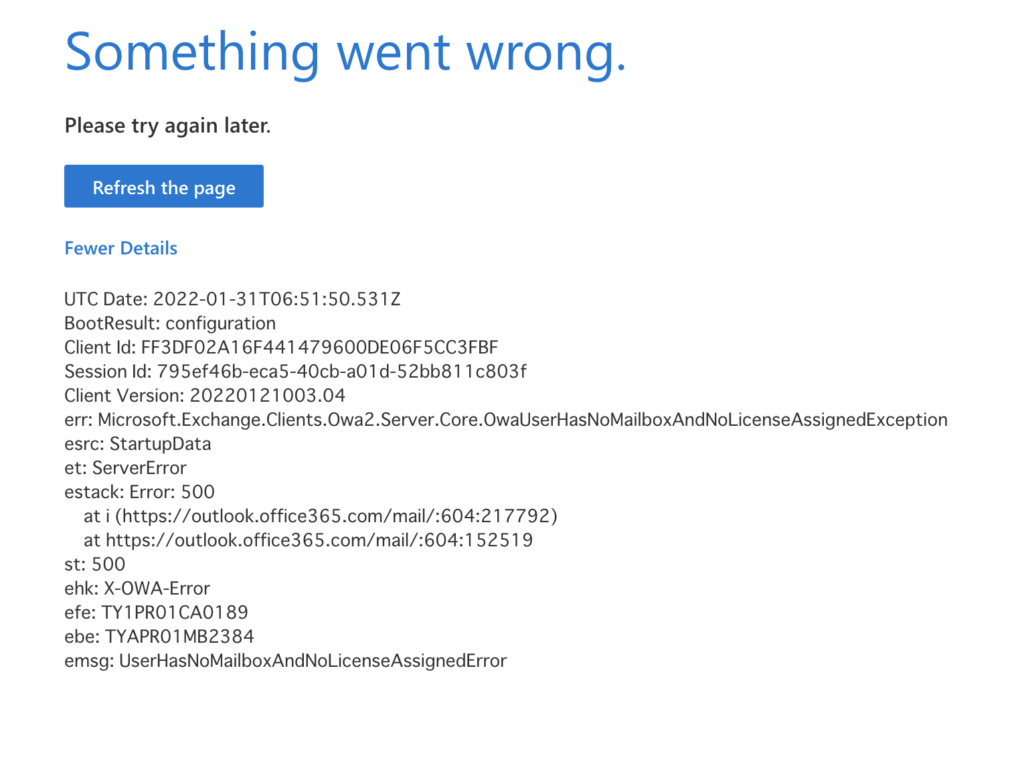

例えばWeb版のOutlookにログインしようとすると、

Something went wrong.

Microsoft.Exchange.Clients.Owa2.Server.Core.OwaUserHasNoMailboxAndNoLicenseAssignedExceptionという例外エラーが出て入れません。

明らかにライセンス系のトラブルです。もちろんアプリ版OutlookやThunderbirdからも送受信ともにNG。

365に管理ページに行くと、「ライセンス」タブではしっかりBusiness Basicが当該アカウントに割り付けられています(Teamsが使えているので当たり前ですが)。

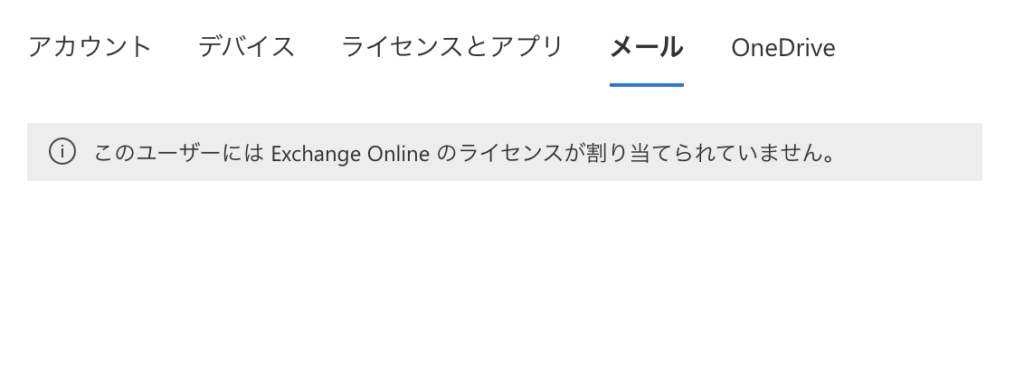

しかし、隣の「メール」タブにいくと、

こんな感じで、「このユーザーにはExchange Onlineのライセンスが割り当てられていません。」と出ています。

重複していたメールライセンスの再割り当て操作とか必要なのかな?と思いあちこち管理ページを探ってみたんですがわからず、サポートに連絡。プラン的なものなのでチャットで相談できるかなと思いましたが、やはりテクニカルサポート扱いということで結局電話でとなりました。

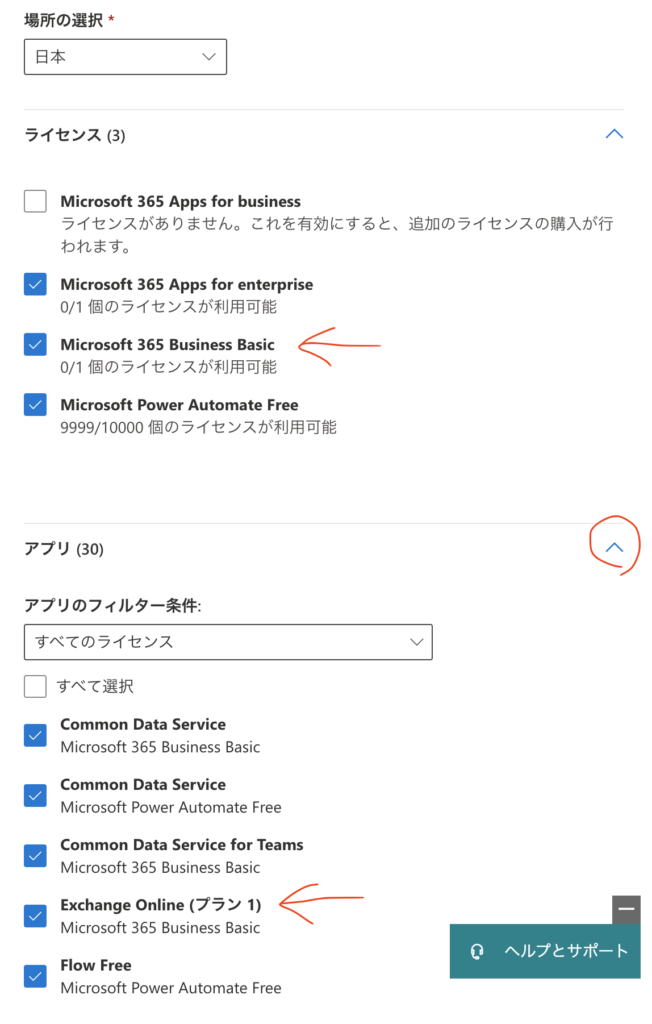

結果からすると、「ライセンスとアプリ」タブで下の「アプリ(xx)」見出しのよこのボタンをしてリストを表示し、「Exchange Online (プラン1)」のチェックをONにする必要がありました。

いやわかんないわ!

これで下に「Microsoft 365 Business Basic」と出て、そこ由来のライセンスで有効化されたということっぽいです。反映に30分ほどと言われましたが、実際には数分くらいで復旧し、メール消失などもしていませんでした(30日は保管されるらしい)。

4月にMicrosoft 365 Apps for enterpriseが切れたら、Teamsもメールも含むMicrosoft 365 for businessに移行しようと思っているので、その時にまた同じ轍を踏まないよう覚え書き。

![ソニー デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズ SEL50M28 (FE 50mm F2.8 Macro)](https://m.media-amazon.com/images/I/31OZx2BHU5L._SL500_.jpg)

![ソニー デジタル一眼カメラα[Eマウント]用レンズSEL35F18F(FE 35mm F1.8) フルサイズ](https://m.media-amazon.com/images/I/41g-Wq19qRL._SL500_.jpg)

![[山善] 加湿器 加熱式 スチーム式 (和室20畳 / 洋室33畳 まで) 湿度コントロール機能搭載 大容量 パワフル...](https://m.media-amazon.com/images/I/21pkp1Sc+tS._SL500_.jpg)