我が家では現猫をお迎えする時にSHARPのペットケアモニター(以下SHARP)を導入しました。各記事はこの辺り。

猫は尿路の病気が多いので、おしっこの頻度や量をウォッチすることが健康管理上重要と言われているためです。同時に体重も量れるので便利です。

特に不具合はないのですが、最近なぜかここで大をしてくれなくなりました。まぁこの製品には大の計測機能はないので記録上は別にいいんですが、じゃぁどこでしてるかというと洗面所のシンクの上ですw。朝顔を洗いにいくとしてあるので、まず片付けて、その残り香の中で洗顔をするというなかなか辛い状況が続いております。

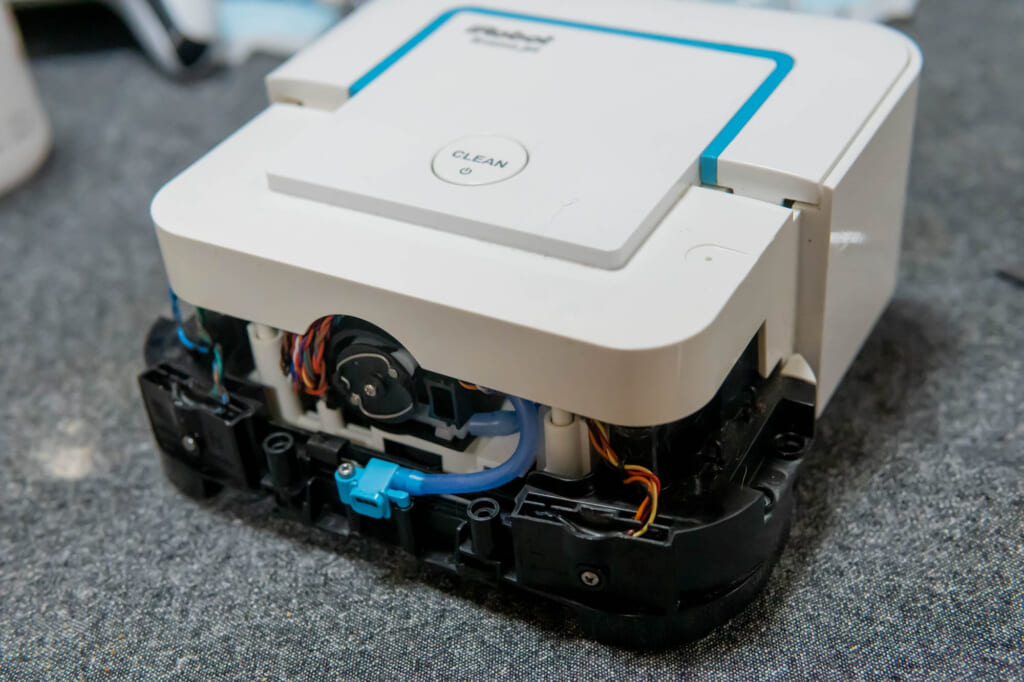

そんな折り、猫の首輪につけるモーセンサーで猫の様子をウォッチできるというCatlog社の新製品Catlog Boardが発送されたよ、という通知が来ました。ん?そんなの買ったっけ?ペットケアモニターの競合製品だからレビュー案件かな?と思ったけど、そんなわけもなく、どうもクラウドファンディングで買ってたっぽい。しかも2台(笑)。半額とかだったので良かったら実家に1台わけてやろうくらい思って買ったような気もします(1年くらい前で素で忘れてた)。

Catlog Boardの特徴は、

- 重量のみを使った検知で、上にのせるトイレや猫砂は好きなものが使える

- Catlogは使って無くても単体でOK

- 複数の猫を識別できる

- おしっこに加えうんちも記録できる。

- 月額580円(ただしCatlog併用しても込み込み)(SHARPは330円)

という感じ。SHARPはシステムトイレまで一体化しており、尚且つおしっこを吸い込まない猫砂を使い、下のトレイに液体のまま落ちてペットシーツに染みこんだおしっこの重さを検出します。気まぐれな猫だとトイレや猫砂の種類、設置場所などが気に入らないと使わないので、気に入らなかったらアウトです。対してCatlog Boardは上のトイレはボードに載りさえするサイズならなんでもいいし、猫砂も紙系、鉱物系など選び放題というのがメリットです。

またSHARPは多頭飼いの場合、猫を識別する無線タグを首輪に1匹ごとにつけないとならないですが、Catlog Boardはそれが不要で人間用のオムロンの体組成計みたいに体重で見分けてくれるのが良いです。同居人が首輪のデザインに凝りたい人なので、Catlog含めここに専用デバイスを装着することをあまり良しとしないんですよね。とはいえ今はお手製ポケットをつけてAirTagを入れてますけど…。

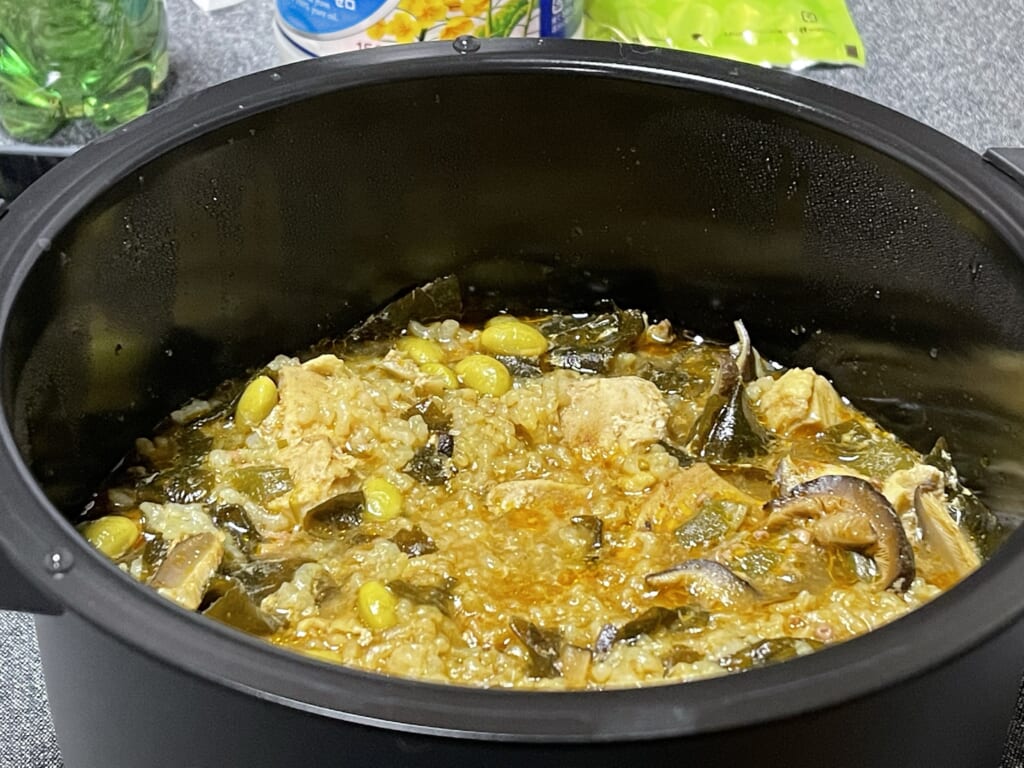

せっかく買ってしまったし、トイレや砂を色々試してうんちも一緒にしてくれるようなら乗り換えようかなーということで利用を開始しました。サイズが小さいので、現状のうんち場である洗面台の足元に設置できたのも期待が高まります。トイレも体格にあった小型のものを選び、猫砂は紙系でおしっこを数と軽く固まりになるタイプにしてみました。

■2週間ほど使った結果は…

二日目くらいにうんちをしてくれて、「これはいいかも!」と思ったものの、その後はあまり続かず。洗面台が使えないように障害物を置いておくとイヤイヤなのか使うこともある、というくらい。逆に障害物がある日はSHARPの方にしにいくこともあったり。おしっこは問題なく使ってくれるようです(ほぼCatlog Board上のトイレばかり使用)。

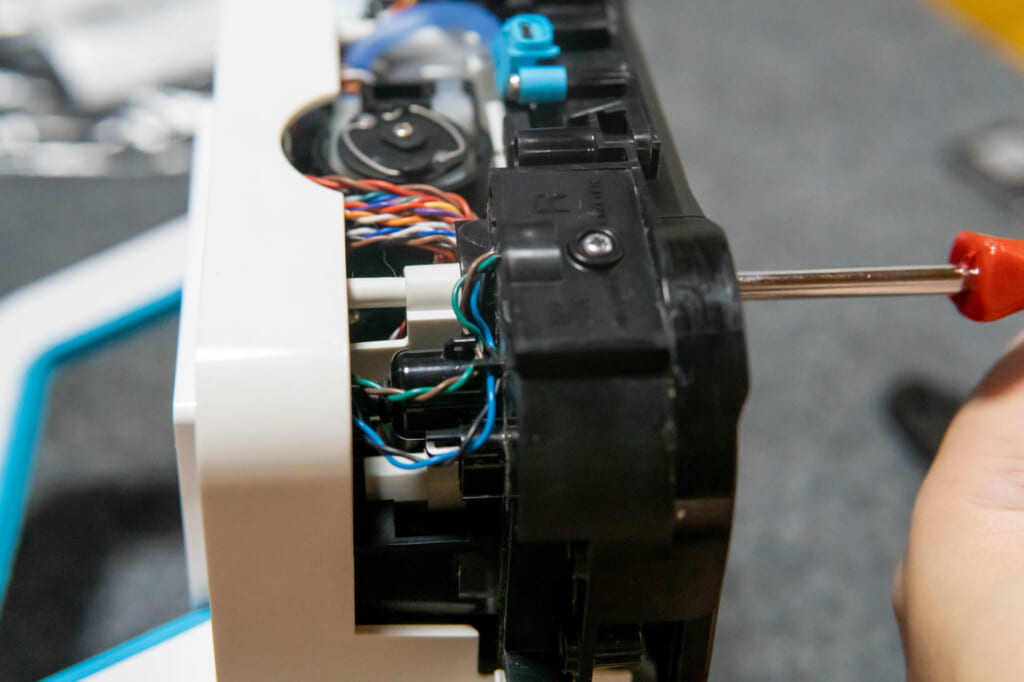

アプリの精度が微妙…

Catlog Boardは上述の通りトイレも猫も含めての総重量を測り、その変化を使って、猫が載った/降りた/おしっこをしていった/うんちをしていった、などをAIで判別します。それも「徐々に学習していきます」というスタンスなので、アプリ上から識別を修正することもできます。言い換えると、この学習がどこまで精度をあげられるかがキモです。SHARPはそういう要素は一切なくおしっこと体重に限られるものの最初っからキッチリ計測できます。

現在、うんちをした回数が少ないので、あまり学習もできてないとは思いますが、正直微妙です。まず猫の体重の増減がヤバいくらい。SHARPではもう半年以上4kgのままでした。Catlog Boardにも初期値ととして4kgと設定したんですが、これが急に3.5kgになったりします。本当なら病気レベルの変化じゃないでしょうかw。猫はうんちした後に猫砂をかぶせる習性がありますが、その煽りで結構トイレの外に猫砂が飛び散ります。紙系なのでそこまで重さはないかもですが、そういう微妙なロスも含めどこまで考慮してるのかな?という感じ。Normanのいう「そう判断した経緯を説明せずに診断病名だけズバっという医者」のような信頼できない”AI”です。そもそも、朝起きてトイレにうんちとおしっこをしてあったとします。アプリを見ると3時と5時にトイレに入った形跡があります。さてどっちがうんちでどっちがおしっこでしょう?となるわけです。滞在時間や排泄量も出ているので「1分越えてるからうんちかなー」とか想像で決め打ちするしかないです。また排出量0gということも少なくありません。本当に猫が気まぐれにトイレに載っただけで何もしないで降りてったんでしょうか??

もし本当にユーザーがそこまでガチで学習を手伝って精度をあげないとならないとするならば、それこそATOM CamとかGoogle Nest Camみたいな画像検知機能のついたカメラを設置して、当該時間の映像をチェックしてやるくらいはしないとかも知れません。

とりあえずトイレや猫砂をかえてうんち率を改善しつつ、学習を進めてみて実用に足る精度に到達できるかですね。この間にも月額580円とられるのは厳しいです。半年、せめて3ヶ月は試用期間が欲しかったところ(しかもSHARPの方も継続中…)。2台あるので良かったら実家にも、と思いましたが、たぶんこの金額を払ってまで使おうとはならないんじゃないかなぁ。1アカウントで2デバイス登録して使えるぽいので、家に二箇所設定してどっちで排泄してもログが統合される、みたいな使い方の方が便利かなという気がしてきました。たとえばケージを用意したとして、ケージ内と外に別にトイレを置く、みたいな使い方ですね。

■アプリ画面ギャラリー

アプリの雰囲気がわかるよう、写真をおいておきます。SHARPの記事の方と比べてみてください。

基本的にはCatlog Pendant(首輪デバイス)用のアプリにBoardの機能を建て増しした、という感がアリアリで、ちょっと情報設計が破綻している気がします。

まずトップ画面。一等地を占めるのは「(トイレは)まったりしています」という謎表示。Catlog Pendantを使っていれば猫のリアルタイム状態が出るところなんでしょうが、トイレしか使っていないユーザはまずこんなバカげた画面を見せられます。

下にスクロールすると

- おしっこ回数

- おしっこ量

- うんち回数

- うんち量

- 体重

というリストで当日(?)の値がならび、タップするとグラフ画面にいけます。

トップに戻り最下部のタブナビゲーションで「猫日誌」を選ぶとこんなタイムライン画面が。

各ログのタイムスタンプの横にある鉛筆マークからうんち判定をおしっこ判定に変更したり、学習に使わないよう消したりすることができます。「今日の写真」というのを追加できるようですが、うーん、このアプリでおしっこだのうんちだという情報と並んで愛猫の写真を見たい気はしないかなぁ。将来このアプリの使用をやめた時にここに貼ったデータがどうなるかもよくわからないですし。病気やケガをしていてその経過観察の写真を貼っておくにはいいかもですね。とりあえずいらないので、写真欄をまるごと非表示にして、ログをもっとたくさん1画面で見られるようにしてほしいです。

基本Boardユーザが使うのはこれだけです。「猫食事」はPendantユーザ用の機能ですし、マイページは登録情報の修正など普段は使わない項目です。

ヘルス警告メッセージも出ますし、基本的にできることはSHARPとほぼ同じですが、いまいちしっくりこない。

■まとめ

現時点で検知精度には満足がいっていません。根気よく学習を重ねた結果どうなるかはもう少し見守ってみようと思います。うんちも記録できるのはSHARPにはないアドバンテージですし、うんちも腸閉塞(異物食い)などの重篤な症状の観察にはなりますが、おしっこと違って量や回数は人が直接目にすることが多いので、相対的にいえばおしっこほどは重要ではない気がします。ガチで健康を見守るならSHARPの精度の方が心強い印象。ただし、そもそもSHARPのトイレを気に入って使ってくれない子だったり、どうしてもあのデザインを部屋に置きたくない人、砂が飛び散らないとかニオイが広がりにくいフード付きを使いたいなど、トイレ側へのこだわりの方が優先という場合はCatlog Boardでしょうか。あとは多頭飼いの時に、個体の自動識別や、トイレを複数設置できる点がメリットかも?これも体重が似通った兄弟姉妹とかがどれくらい正確に見分けられるのかは、現状の精度を見ている限りちょっと懐疑心もあったり。Pendantもあわせるともう少し面白くなるのかもですが、そちらもレビューをみていてAI精度がイマイチみたいな印象ですし、どうかなーというところです。志に技術が追いついてない会社さんなのかも知れないですね。将来に期待。

まぁ、本体がかなり安く入手できているので、その分をテスト料金だと思ってしばらく月額費用として相殺しながらもう少し評価してみようと思います。