緊急事態宣言も出て、会場調査案件が蒸発し続け干上がっている状況で、オンライン会議くらいでしかマイクを使う機会はなくなっていますが、逆にヒマなのもあってマイク検証や検討ばっかりしています。ノマド用やら寝ホンやら色々言い訳をつけて買いためてきた多くのヘッドセットも使えるわけですが、どれもこれも一長一短でこれと決められません。でもまぁちょっとここられ一旦所感をまとめておこうと思います。

■Bluetooth系はそもそものスペックに制約がある

・音質面の限界

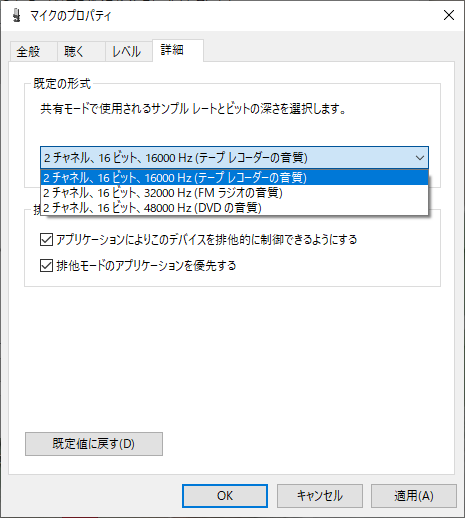

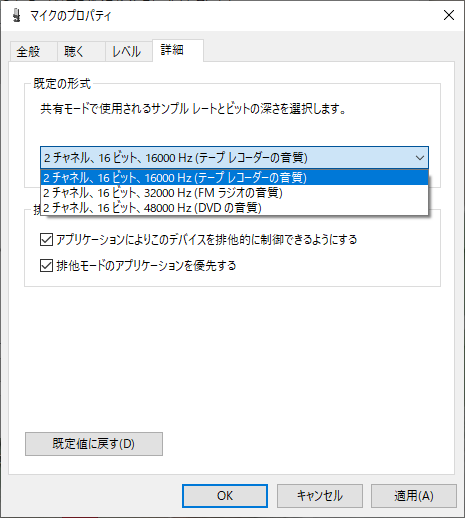

ウェアラブルで手軽なBluetoothヘッドセットやマイク内蔵ヘッドフォンはもっともお手軽でかつ口元近くにマイクが来て外来ノイズを拾いにくいのでポピュラーな選択肢です。しかしBluetooth規格の音楽用コーデックはSBCから始まってAACやaptX、LDACなど高音質なものが続々登場している一方、通話用のハンズフリープロファイル(HSP)はここ10年くらいであんまり刷新されてない様子。一応16bit、16000Hz化したHD Voiceというのが何年か前にようやくWindowsでも使えるようになった模様。

16bit/16000Hzというのは、音の強さの変化を16bit(65,536段階)で、1秒に16,000回サンプリングしますよという意味です。これが具体的にどんな音質かというと、Windowsのサウンドデバイスの設定項目でみると、「テープレコーダーの音質」という扱い。

上には「FMラジオ(32000Hz)」と「DVD(48000Hz)」がいます。そう聞くとなんだか16000Hzってすごくショボい気がしてきます。

ただ実質的にはオンライン会議サービスであるZoomやTeamsが通信量やレイテンシ(遅延)削減のためのバランスをとって音質を落としてしまうこともあるので、48000Hzのマイクデバイスを使ったからといってDVD音質で伝送されるとは限りません。また音楽ではなく音声のみを対象とするオンライン会議の場合、そもそも必要がなかったり人間の声の波長外の高音や低音はノイズでしかないのであえてフィルタされる定めだったりして、「DVD音質」とかそもそも必要ではないという話もあったり。

それでもZoomでは音声圧縮を緩めて(ビットレートを増やして)高音質のまま伝送するオプションもあったりしますし、最終的にダウンサンプリングされるとしても余裕をもって元データをキャプチャしてあった方が綺麗になりそうだし(オーバーサンプリング)、なんといっても「テープレコーダー」と言われるとなんか悔しい!

ヘッドフォンではLDACのような純ハイレゾなコーデックが普及しつつあるので、マイク側もより高音質なプロファイル、コーデックが登場してほしいものです。

ちなみにですが、音楽用ヘッドフォンにも通話用ヘッドセットにもなる製品の場合、例えLDACやaptX系のような高音質音楽コーデックに対応していても、マイクを使おうとした時点でHFPモードに切り替わりスピーカー側もHFP準拠の音質しか出なくなります(例外もあるかも知れませんが、私は知りません。Windowsでは音楽用と音声用の仮想デバイスが別々に選択できたりしますが、マイクとかウト音楽用からは音が出なくなるのが一般的だと思います)。なので、通話用メインで選ぶ時に、音楽用の高品質コーデック対応製品を選んでもあまり意味がないかも知れないので注意が必要です。ただしマイクを使わなければ、、という抜け道については後で触れます。

・スタミナの限界

どちらかというとこっちの方が現実的に厳しいです。1,2時間の会議をするだけならいいですが、終日テレワークだったり私のようにリモートUTやインタビューで60-90分を一日に数セッションという実査日をこなすには、小さなヘッドセットの小さなバッテリー容量ではとても足りません。音質や感度に不満がなくてもここで失格となる製品は多いです。

■長時間耳を塞ぐことの問題

私の周りでも耳に痛みを感じたり炎症したりと、長時間のイヤホン装着で健康的な問題に直面している人が増えて来ています。また冬ならまだしも夏はオーバーイヤー側でも通気性が悪い密閉型は蒸れの問題も出ます。やはりこれも長時間使うには問題になってきます。

またしゃべる時や飲食する時に耳が塞がっていると違和感を感じる人もいるでしょう。私もコレです。カナル型はしんどいです。

■イヤホンマイクのメリットもある

ワイヤレスか有線かはさておき、イヤホンマイクを使うメリットもあります。

- 秘匿性の高い会話が周りに聞かれないこと

- 通話音で迷惑をかけないこと

- エコー、ハウリングの防止

- マイクが口元に近いことで声をしっかり拾える(相対的にノイズが減らせる)

などです。3つ目は、相手の声が音量の大きなスピーカーから鳴ると、それをこちらのマイクが拾い、相手に送り返してしまい、相手からするとエコーがかかっているように聞こえて違和感が出たり、最悪ハウリングのような迷惑もかけてしまいます。これは避けたいですね。

4つ目も相手からの聞こえやすさに大きく影響します。マイクというのは周りの音を無作為に拾います。機構的に方向を限定したり、特定周波数をフィルタリングしたりしてある程度狙った音だけを抽出することはできますが、そもそも届いていない音は拾えません。より小さい(遠い)音を拾わせようとすると、電気的な感度(ゲイン、ボリューム)を上げることになりますが、多くの場合望まない雑音もより拾ってしまいます。家庭だとエアコンとか空気清浄機の音が定常音として存在しますし、デスクでキーボードやマウスを操作すればその騒音も発生します。ノートPCであれば自身のファンの音なんかも。そういう雑音を減らして自分の声だけをしっかり拾わせるには、

- 音源である口元にマイクを近づける

- 感度はできるだけ下げる

というセッテイングが望ましいことになります。目的の音を近づけ、それ以外を遠ざける感じですね。写真でいえば開放にして被写体以外をボカす、のに近いイメージ。それをするにはマイクアームを使って空中にマイクを配置して口元付近に浮かせるか、ウェアラブルなヘッドセットを使うかということになるワケです。ヘッドセットでも、できるだけ耳元ではなく口元にマイクが来るようなアームなりがついているものがベターでしょう。

■後の信号処理で頑張る

最近は技術が進歩して小型の機器やPCのバックグラウンドのリアルタイム処理でも様々な信号処理(加工)ができるようになってきました。

- 高音や低音をカットして空調音や机上ノイズを排除するハイカット(=ローパス)/ローカット(=ハイパス)・フィルター

- 雑音収集用マイクを別に用意し、メインマイクから引き算して目的の音だけを取り出す処理(マイクアレイ)

- AI処理などより複雑なソフトウェア信号分離

など。1つ目は割と古い/安いマイクにもハードウェアとして内蔵されてたりしますし、ZoomやTeamsといったオンライン会議ソフトのアプリがある程度勝手にやってくれたりします。マイクを複数搭載したタイプのものは高級ヘッドセットや最新のノートPCであれば対応した物が増えて来ています。またソフトウェア処理としてはRTX BroadcastやKrispなど仮想オーディオデバイス形式の常駐ソフトで対応させられるものが登場しています。ぶっちゃけ3つ目が使えると物理のマイクの問題が結構解決できてしまう部分があるので、充分なPC性能やお金があるならそっちに投資するのもアリです。

■今まで試したマイク製品のふり返り

やっと本題?すでに処分してしまったものも多いですが、それでもなんらか(通話用途以外も含め)光るものがあり手元に残しているものを紹介してみます。

完全ワイヤレス型のヘッドセットで、耳を塞がないのが大きな特徴。音の聞こえ方が自然で、コロナ前のオンライン会議はほぼこれを使っていました。マイクが左右2機ずつの4マイクアレイで、感度も良かったです。

ただ現在の用途にはスタミナが足りないことと、イヤーチップの中の向きを固定する機構が壊れてくるくる360度回ってしまう故障が頻発し、今は使用を控えています。イヤーチップは一応ヨドバシなどで注文できるとはいえ、メーカー補修部品扱いで店頭で買えず、ネット在庫もないと3ヶ月くらい普通に待たされたりもします。新しいイヤーチップにしてもいまいち安定せず、本体側も破損している部分があるのかも知れません。

音質面で不安がなかっただけに惜しい。

なお同じSONYでも音楽系のWH-1000XM3、WF-1000XM3はノイキャン性能が優れていて音楽用としては優秀ですが、テレカン用としてはイマイチかなと思っています。WHはやはり密閉型で蒸れるので長時間は不向き。WFは通話相手に聞きづらいと言われてしまい使うのを止めました(売却済み)。

こちらもサイズの割にノイズキャンセル性能は素晴らしくイージーリスイング用としては重宝します。最近イヤーピースを換えて遮音性、低音再生力がアップしました。寝ホンとしてもギリギリ使えるサイズで(朝には外れてますが)、寝付けない日やエアコンや空気清浄機をガンガンまわさないとならない夜にはこいつでノイズを遮断したり、入眠音楽を聴いたりしています。

しかしテレカン用としてはやはりカナル型なのが耳への負担、違和感が大きく、厳しいなという感じ。通話相手や、テレビでオンライン出演している人なんかにもよく使っているケースを目にしますが、みんなしんどくないのかな?マイク音質はうどん部分が多少は機能しているのか、それなりに静かな部屋なら割といいです。以前Youtubeでみた感じ、Macとペアリングした場合、一般的なHFP以上の音質で伝送されてるぽいですね。48000Hzだったかな?静かな場所、短時間、Mac用とかなら価値があると思います。

Appleに対しMicrosoftが出している完全ワイヤレスイヤホンマイクです。ほとんど話題に昇らないやつw。時期的に立て続けにSurfaceを買った頃に気になって購入。AirPods Proのようなカナル型ではないので楽かなと。ノイズキャンセルのような先進的な機能はありませんが、マイクは左右あわせて4アレイのようです。自分で聞いたことはないんですが、これを使っていて特に音質の悪さを指定されたことはありません。聞こえ方も上々。AirPods Proよりも安く、コスパは良いと思います。今でもデスク上に置いてあって短時間の会議や緩いミーティングならこれを使うことが多いです(本体バッテリーでの通話はカタログ値4.5時間)。逆にそれ以外の場所に持ち出して音楽聴いたりとかはしないです。

見た目が異様なのでそれを指摘されたことはありますw。最近グラファイトが発売されたので、そちらの方が目立たなくていいかもですね。なんかシールでも貼ろうかしら…

・eMeet Luna

マイクアレイとAI処理(詳細不明)でノイズを除去しますというスピーカーフォン。装着負担がないスピーカーフォンはYAMAHAのPJP-10URやPJP-20URなどをもっていて以前からマイクとしても重宝していました。精算終了してしまったYAMAHAのこの兄弟はエコーキャンセルなどの処理も優秀で調査業務時のマイクとしても長く愛用していました。ただまぁ最近のAI処理ならどうなの?という興味と、ある時10URの声だと「ちょっと遠い」と指摘されたことがずっと気になっていて買い換えてみました。巷の評判はとても高いですね。

電源やAI機能をON/OFFした時の効果音がやや鬱陶しい嫌いはありますが、総じてコスパも高い良スピーカーマイクだと思います。周りに音がだだ聞こえだったり、他の人の声が聞こえる心配がない環境ならフィットする製品だと思います。優秀なAI処理でも、全周囲マイクアレイなので、無関係な人の会話でも人間の声であれば拾ってしまうので、完全個室向けかなという感じ。

Bluetoothの他に有線接続も選べるので音質重視の時はケーブルでつなぐと良いと思います。他にも2.4GHzドングルが付属していますが、なんか一度これをPCに挿したら元から挿してたBluetoothとバッティングするような挙動を見せたので、実はこれただのBluetoothアダプタなんじゃね?疑惑があって、以降使っていません。個人的にはこれを使う時はUSB有線接続かなと思っています。

・ZOOM F6 + SONY ECM-HS2

前述の「Bluetoothだと音質やバッテリー面で不足」問題を受け、やっぱ有線だよねってことでありもので組んでみました。ZOOM F6はリニアPCMレコーダーですがUSBオーディオI/Fとしても使えて、XLRマイクを接続することができます。変換アダプタも組み合わせてAT9921などのバウンダリーマイクも試してみたんですが、指向性のガンマイクであるMS2がしっくり来ました。本来ビデオカメラの上にのせて離れたところの音を超指向性で録るためのマイクですが、口元に向けておけば多少離れた距離からでもしっかり音を拾ってくれます。ちなみにMSマイクという正面と側面のマイクの差分を使ってステレオ感を調節できる特殊な形式になりますが、基本的にMid側のマイクをモノラルで使っています。うまく使えば指向性を強めるのにも使えるかもですが、そこまで検証しきれていません。

モニタの下から上を向けて口元を狙えるように、こちらのスタンドとミニ三脚を組み合わせています。スタンドはショックマウント付きでシリコンの紐で空中に浮いているようになっていて、打鍵の振動などが伝わりにくくしています。

ただ感度が高い分、周辺のノイズは結構拾います。向き的にも背後にサーバーラックやエアコン、空気清浄機があるので、そうした定常音はかなり入ります。ZOOMなどの側でしゃべってると判定されない間は基本的にミュートされるから問題ないっちゃないんですが、一応RTX Broadcastによるノイズ除去とセットで使うことにしています。単なる区間判定方式(いわゆるVAD)だと、しゃべってる間はノイズも普通に伝わってしまうんですよね(ZOOMがどういう方式のノイズ除去をしているかは厳密には公開されておらず不明ですが)。しゃべっている間も周波数成分などを解析してより高次元のノイズ分離をしてくれることを期待してRTX Broadcastです。実際とても強力で声以外の音はピタっと消えます。

基本的に高感度なラージダイアフラムのコンデンサマイクなどを使う人は同じいような問題(声もよく聞こえるけどノイズもよく拾う)に直面するんじゃないかと思います。そういう時はこうしたソフトウェアソリューションを試すといいんじゃないでしょうか。もしくは原理的にあまり感度が良くないダイナミックマイクの方が(口を近づけてしゃべる前提ならば)適していると思います。この辺の比較はやりたいんですが、両方買うほど今仕事がないので、ありもののガンマイクで間に合わせています。SHUREのMV7(USBマイクでは珍しいダイナミックマイク)とか気になってるんですけどねー。

つい先日買ったばかりですが、骨伝導ヘッドセットです。上記のF6 + MS2体制でマイクはよくなったんですが、やはり感度が良すぎるのと、レベルメーターとしてノイズ状態が可視化されるようになったため、しゃべってない間の雑音やスピーカーから鳴る相手の声を拾ってしまうのが気になって仕方なくなりまして、、

さりとてイヤホンマイクに戻るのはイヤずらー、と思って、耳に負担が少なそうな骨伝導ソリューションに白羽の矢を立ててみました。スタミナや急速充電(5分で2時間使用可能)もワイヤレスの弱点の1つを解決している形。

ただやはりBluetoothマイクの16000Hz使用が気になって、マイクは上記のF6 + MS2を使い、スピーカーをOPENCOMMのヘッドフォンモードにするのが今の一番気合いいれた会議、調査でのスタイルに落ち着いています(OPENCOMMは音楽用モデルではないのでヘッドフォンモードといってもSBC止まりで、たいして音質かわらないかもですが)。ただこいつはRTX Broadcastと相性が悪いぽいので、素通しで出力しています。

てことで、F6 + MS2とかあまり人の参考になるセッテイングではないと思いますが、あれこれ試行錯誤したプロセス自体がなにかの参考になるかもと思ってまとめてみました。Youtuber、Podcasterの人達のようなラージダイアフラム・コンデンサマイクやダイナミックマイクにも興味がありますが、もういい加減これ以上マイク増やしてもな、、という気もしていて、業務で必要が生じるまで控えたいなとは思っています。

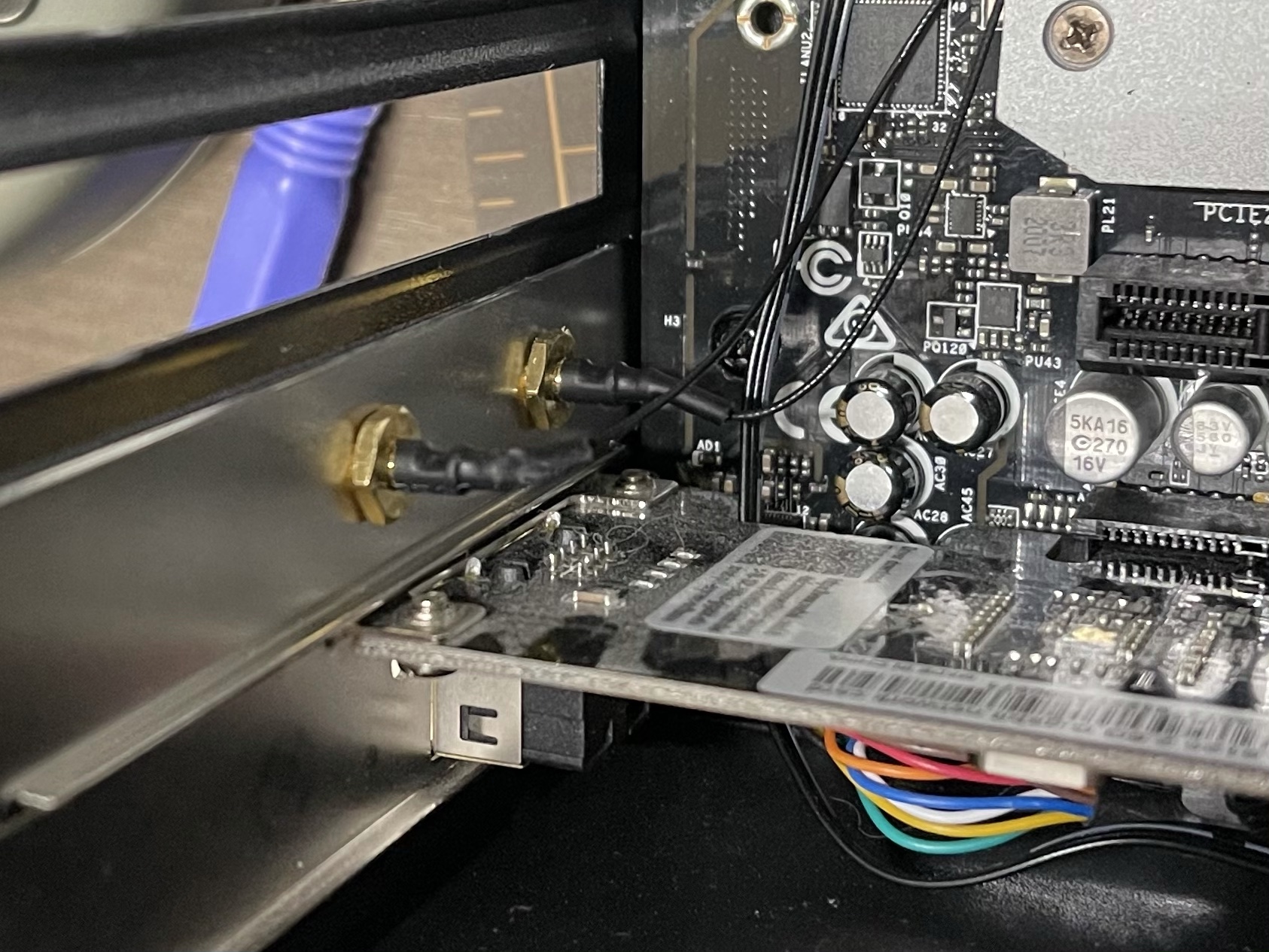

ボード単体もあり、Bluetoothだけならアンテナなくてもいいかな?と思いましたが、レビュ-みてるとやはりあった方が良さそうだし、Amazonがセットで提示してくるアンテナが合わなかったという書き込みもあったので、無難にセット製品をチョイス。

ボード単体もあり、Bluetoothだけならアンテナなくてもいいかな?と思いましたが、レビュ-みてるとやはりあった方が良さそうだし、Amazonがセットで提示してくるアンテナが合わなかったという書き込みもあったので、無難にセット製品をチョイス。