ふと蔦屋家電を散策していると、ベッドから天井に投影した映像を楽しむというソリューションを提案しているコーナーがありました。デモしていた機種はEPSONのEF-100というモデル。

これは常々やりたいと思っていたヤツや!と思い興味を惹かれました。以前は上向き投射を正式にサポートしている機種はなく、15インチモニタをアームでベッド頭上に吊ったりしていましたが、ついにわかってくれるメーカーが登場したのは喜ばしい限り。

もうその場で気絶して買って帰らんとする勢いでしたが、よくよくスペックをみると720pでした。レーザー光源&DLPで明るさや発色はまずまずでしたが720pで10万かー、ということで冷静さを取り戻し帰宅。

そしてよくよくリサーチしてみると上位のFHDモデルでも天井投影に対応したものがあることが発覚。EP-12です。

同じレーザー光源 & DLPで明るさやコントラスト値は同等ですが、解像度が1080pにアップしている上にHDR対応。またYAMAHA製スピーカーを内蔵、AndroidTV端末の有無とカラーは選択できなくてブラックのみ、という違い。これだけスペックが違うのに実売価格は1,2万円しか違わない。多少サイズは大きくなるけど絶対こっちの方がいいじゃん!EF-100Wを衝動買いしなくてよかった…

しかもEPSON公式で安価なお試しレンタルサービスがあることも発見。EP-12は3,000円で週末を含む5日間借りられます。しかも後にその機種を購入した場合同額のキャッシュバックがあり実質無料になります。これは借りるしか!

■同居人のチラ付き問題

ウチの同居人は目のキャプチャレート(?)がむやみに高く、車のHUDや60Hzのモニタはチラ付きが気になってしょうがないという目をしています。そんな彼女が家電量販店のプロジェクターコーナーに行くとどいつもこいつもチラついて気持ちが悪くなって見ていられない、とのたまいます。もうこれだけで並みの機種は選から外れてしまう状態。自分ではわからない現象なので、大丈夫な機種とそうでない機種の違い(投影方式、光源など)を見極めようと、たまに立ち寄るたびにどれが平気か指さし確認をしてもらうことン年(?)。傾向としてはレーザー光源だと大丈夫そうという傾向はつかめました。最近小型機に多いLED光源はダメぽい。少し前に本人も気に入ってリビング用に買おうかってとこまでいったのがJVCのレーザー機LX-Z3 。AVアンプとスクリーンを設置する場所がなくて保留のままフェードアウトしましが。より最近店頭で高評価だったのLGの超単焦点機HU85LS。これもレーザー機ですね。さすがにちょっとお高い…

レーザーなのがいいのか、色割れ(カラーブレイキングノイズ)がない3パネル式がいいのかよくわかりません。LGのはレーザー光源も3chあるとか。

いずれにせよ我が家でプロジェクターを購入する時は、現物の試写をみて本人に評価してもらわないと悲劇になりかねません。そんな意味でもレンタルサービスは非常にありがたい。

■EPSON EP-12をレンタルしてみた

オンラインで手続きしてサクっと借りられました。ちなみに保証金として新品金額程度がクレジットカードの与信枠としてホールドされるようです。返却しなかったり壊したりした場合に弁済として引き落とされる形ですね。限度額には注意しましょう。

EP-12はAndroidTV端末が内蔵されていますが、数日限りなので初期化の手間を考えて使わず、HDMI入力にPS5とFireTV Cubeを接続して試用しました。先入観ですがこの手の商品はAndroidTVバージョンを将来に渡って最新に保ってくれる可能性は薄いと思うので、もし実際に購入したとしても外付け機器メインでいいかなと思っています。EP-100みたいに無しモデルもあると良かったかも。

ただHDMI入力切替や電源、音量といった操作や設定に結局本体付属リモコンは必要なので、ネット動画視聴メインならやっぱり当面は内蔵AndroidTV端末を使った方がシンプルではあります。

PS5比でコンパクトな筐体 20年の歳月を経てPS4にリメイク移植された月姫がちょうど佳境だったので、こちらをプレイしてみました。

当初リビングに設置したPS5からPS Remote Play経由で寝室プレイをしようと目論んだのですが、あまり快適とはいきませんでした。iPad Pro 12.9ではアスペクト比の違いから無駄に額縁がついてしまいどうやってもFHDいっぱいに表示ができず。またWindowsだとDualSense(コントローラー)がBluetooth接続できず有線でわずらわしい。またどちらも伝送解像度が720pかそれ以下。音声もBGMなどを聞いてるとちょいちょい途切れるのがわかります。使用上は1080pまで出るはずですが設定選択肢も選べない。遅延というかフレーム落ちもあるので、FPSでエイムしているとガタっと位置がジャンプする感じでアクションゲームはつらいかな。ちなみにネットワークはPS5から有線でWi-Fi6中継器にいって5GHz経由で2Fのルーター。iPadやWindowsもWi-Fiです。Mac版もこのプロジェクターにはつなぎませんでしたが解像度は同じ。海外の掲示板では最新版で突然1080pが選択肢から消えてバグじゃないかと言われてました。あるいはネットワーク速度をみて自動で上がるという使用かも知れません。

いちばん綺麗に映っていて途切れも少なそうだったのがiPhone 13 Pro Maxだったんですが、Lightning HDMIアダプタが発掘できず、結局PS5をリビングから移動してきてネイティブでHDMI接続してプレイしました。

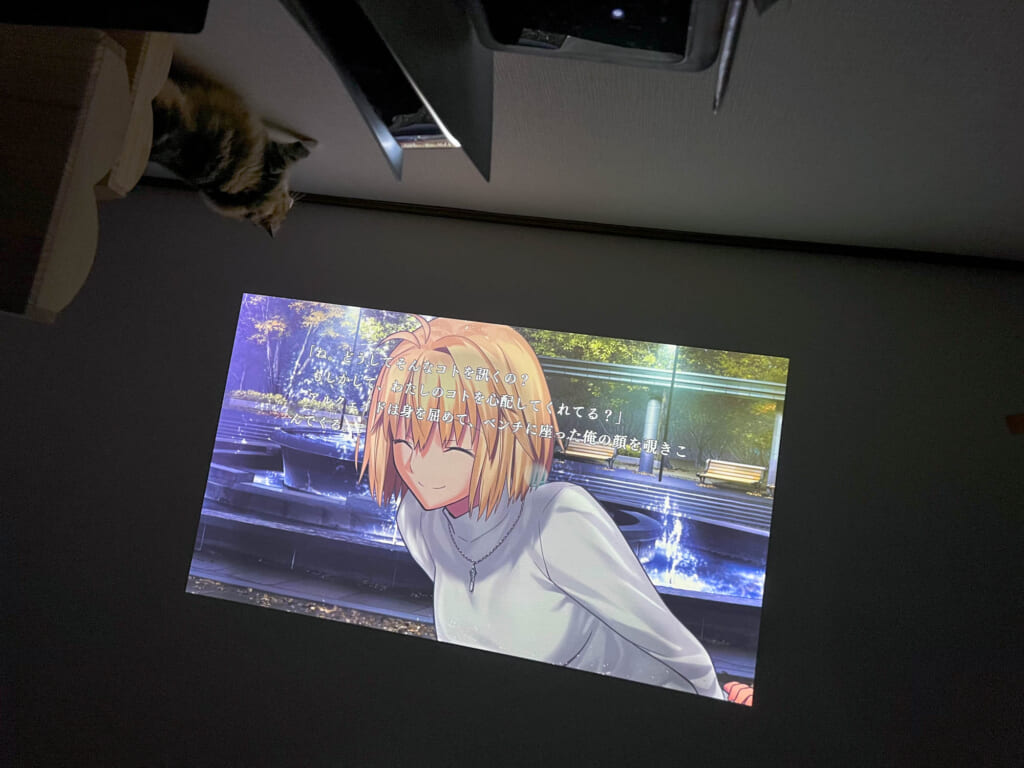

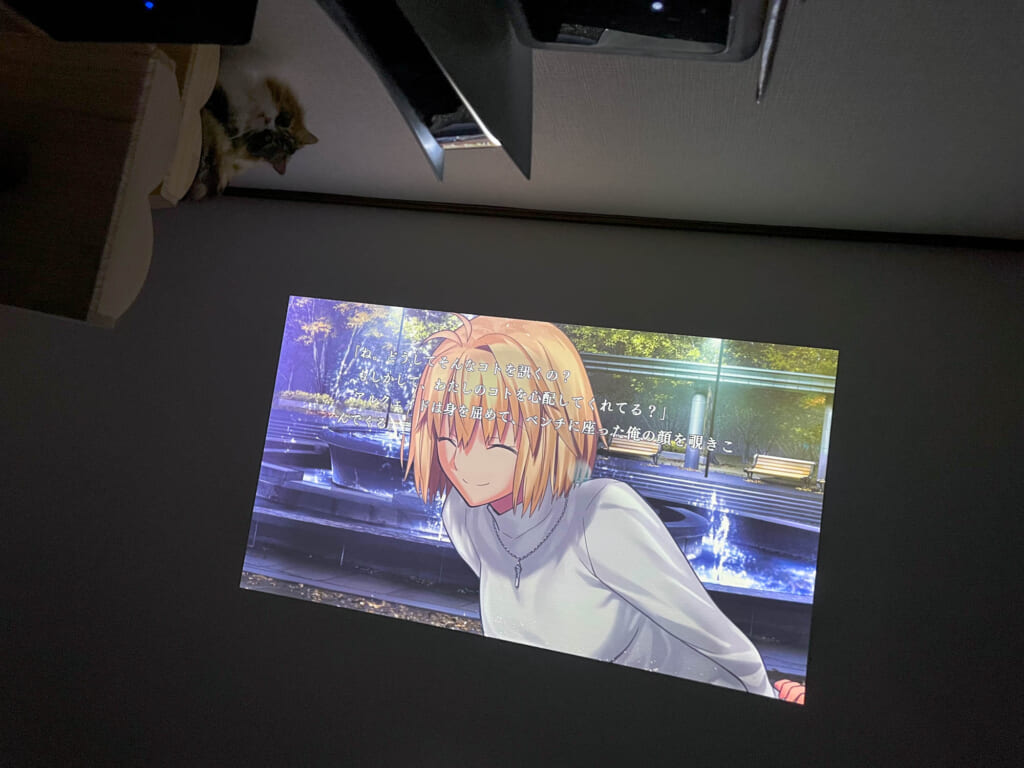

天井への投影の様子 写真上側にみえている青ランプがついた黒い箱がEF-12です。隣がPS5。腰くらいの高さのキャビネットの上に設置して6-70インチくらいかな?フォーカスが電動でリモコン操作なので微妙なガチピン調節はしづらいですが、十分な精細度と発色だなと思いました。プロジェクターである以上、黒浮きは致し方ないですが。

出画は比較的速いし、動作音も十分静か。

本機はスクリーンにダミードットを映して自動的に台形補正などを行ってくれる機能もありますが、うちのキャビネットか天井が微妙に傾いているのか若干台形になっています。補正で画質を落としたくないので、本設置となったら足になにかかますなどして物理で調整したいです。

上の写真をクロップしたのがこちら。

よくみると天井の壁紙のテクスチャーが気になる フォントは十分綺麗ですが、やはり天井の壁紙のざらつきはよくみると気になります。天井にスクリーンつけようと思うとどういう選択肢があるのかリサーチせねば。パネル型のヤツとかならつくんですかね?

映像モードは数種類ありますが、色温度も画質のトップ項目になるので、映像モードと独立に好みの色味にできるのが「わかってる」感。HDRは映画などできちんと評価できてないですが、輝度も100%だと眩しいくらいなのでそこそこいいんじゃないかと。黒の方がどうしても物理でスクリーンの白以下に暗くはならないので、コントラストでは液晶や有機ELテレビに及びませんが。

YAMAHAのスピーカーもまずまず。二人のベッドの中心線上くらいに設置してるのですが定位的な違和感は少ないです。ステレオ感もあまりないですが。ARCに対応しているので、いざとなれば外付けのスピーカーバーやAVアンプに出すということも可能でしょうが、とりあえずベッドルームシアターとしてはこのシンプル&コンパクトなセッティングが捨てがたい。

■まとめ

数日の試用でしたが、個人的にはかなり欲しくなっています。動画やゲームをじっくり楽しむのはたいてい深夜の寝る前なんですが、リビングで座ってやってるとついあれこれ飲み食いしてしまうんですよね、、、歯を磨いて寝室に上がってから寝落ちするまで見るというスタイルはダイエットにもなるんじゃないかなとか(笑)(逆に背筋とかは落ちそうかも…)。

同居人も試用期間中、ヒマができるとYoutubeとか見てたので上記チラつき問題も許容できるレベルだったんじゃないかと。

あとは悩ましいのは1つだけ気になってる候補がある点。EF-12と同じく天井投影が可能なレア機として知る限り唯一の4Kモデルのこれ。

上部のミラーをよければ真上投射ができます。ちょっと全高があるので設置場所は限られますが、キャリングハンドルもあるのでリビングで本格的な4K/HDR視聴にも使えると思えばかなりコスパよさげ。ヨドバシでの展示が明るい場所、微妙なコンテンツでしか試せてないので同居人が画質的なことにちょっと懐疑的なんですが、スペック上は4Kだし輝度やコントラストでもEF-12に負けてないし、レーザー機なんでいけるんじゃないかなーと思ってるんですが、どこかちゃんとした展示環境で確認しないと合意は得られなさそう。これもレンタルがあると一番なんですが、、、

なかなかスクリーンやスピーカーまで設置する場所がとれなくて、SONYのFHDプロジェクターを前の前の家からずっと箱にしまったままでホームシアターがお預けのまま数年が経ちましたが、天井という新しいユートピアが視野に入ったことでちょっと希望が見えてきました。天井に設置できるスクリーンとあわせてもう少し検討してみたいと思います。

■オマケ:iPhone 13 Pro Maxで撮った写真

オマケとして暗所に強そうなiPhone13 Pro Maxでも撮ってみました(上記はすべてα6600 + SIGMA 16mm F1.4)。細かい操作なしでサっと撮って、パッと見ではほぼ同レベルの絵になってる気がしますね。サっと撮れるのでにゃんこ入りの取れ高が得やすいのはプライスレス(笑)。

iPhone13 Pro MaxでRAW撮影(Lightroomで補正) 同クロップ。質感はα6600の勝ち? もういっちょ猫高。キャットタワーから目があいます。

![ソニー(SONY) [ソニー] REON POCKET レオンポケット](https://m.media-amazon.com/images/I/31zZPmcNKSL._SL500_.jpg)

![[ソニー] REON POCKET(レオンポケット) 専用ネックバンド](https://m.media-amazon.com/images/I/31pa4gFipCL._SL500_.jpg)

![[ソニー] REON POCKET 2 レオンポケット2 ネックヒーター/ネックウォーマー/冷温両対応/ネッククーラー/モ...](https://m.media-amazon.com/images/I/316YelvfxWL._SL500_.jpg)