去る4月頃、2011年からWD GREEN 3TB x 5発で稼働していたRAID5(正確にはSynology Hybrid RAID)アレイがかなりのピンチを迎えました。もともとDisk3とDisk4でエラー警告が出てたんですよ。正確にはDisk4は一度出た切りでその後あまり出なくなり、Disk3だけが定期的にバッドセクターを吐いてました。で、とりあえず替えのWD RED 5TBを調達したものの、普通に使えてるし最悪RAID5なのでいきなりDisk3が完全に動かなくなってからでも遅くはないだろうとか、横着心が勝って放置してました。(ちなみに2014年頃にも一台のHDDが再起動というか一度止めてコンセント移設した後のブート時にクラッシュ。同じ3TBに交換してます)

春めいてきてサーバー周りの室温も上がってきたなぁ、という折り、DSMの自動更新が振ってきて再起動。そのままピーピー音が出て起動不能に。「あー、ついに逝ったか。しかしこんな時の為にスペアディスクは買ってあるぜ」とばかりにDisk3を交換。無事に起動しRAIDのリビルドを始めました。ところが今度はその過程でDisk4がエラーでRAIDアレイがクラッシュとの表示。リビルドはディスクに連続アクセスをするのでその負荷でもともと予兆のあったDisk4もいったんでしょうか。もしくはたまたま普段アクセスしないので顕在化してなかったバッドセクター領域に、リビルドだけにアクセスが及んで発現?ともあれRAID5なので1台までは死んでも復旧可能ですが、2台同時に死んだらアウトです。一応、以前にDS215jを実家に置いて遠隔バックアップはしているので、大事なデータは保全できるのですが、バックアップ対象にしていない領域もあるし、手間もあるし(遠隔リカバリは転送量が大変なことになるので、実家からDS215jを運んでこないとならない)、(ノ∀`)アチャーという感じ。

クラッシュ後にディスクをリマップする的なチェックボックスをONにして再起動すると、延々ディスクチェックというか修復は走ります。数時間放置しておくとまた起動してきてリビルドをするとこれまた数時間でピーピー鳴り出してRAIDクラッシュ。延々この繰り返しです。2,3日かけて数回位返した後、ラチがあかないってんでサポートに連絡。Synologyのサポートはなんとポート開放しておくと中の人が直接SSHでログインして診断してくれます。最悪、Disk4でバッドセクターでているところのファイルは復旧できなくてもそこだけDS215jから引っ張ってくるので、そこだけ回避してなんとかRAIDのリビルドを完遂させることはできないでしょうか?というお願いの仕方をしてみたんだけど、そこはあっさりスルーされて、「こりゃ治らないんで、HDDを市販のデュプリケーターツールで複製してそれを代わりに刺してみて」という至極一般的な結論を言い渡されました。

ただ、それをしようとすると3TBのディスクがもう一台必要に。まぁ、最終的にはそれもやむなしと思いつつ、もう少しなにかできないかとバッドセクターの復旧で検索してみると、HDD Regeneratorというオンラインソフトに行き当たりました。文字通りバッドセクターの回復ツールで60%の確率で直せると謳っています。いくつか日本語のレビュー記事もありさほど怪しそうでもないので導入。1セクタだけ修復できる試用版もありましたが、何度もやるうちにHDDが本当に死んだらその方が痛いので、最初から料金(当時のレートで1万円くらい)を支払ってフルバージョンで。Windows上でも実行可能ですが、USBメモリに専用ツールを焼いてブートして実行。ちなみにSATAモードをIDE互換モードにしておかないとパフォーマンスが大きく低下することがあると注意書きされていました。またリビルド同様HDDに連続的な負荷がかかるので発熱でとどめをささないよう、12cmファンの風をあてながらやりました。最初ファンを上においてたんですが「微振動がHDDに良くないんじゃね?」という指摘を受け適当な台を用意したり。

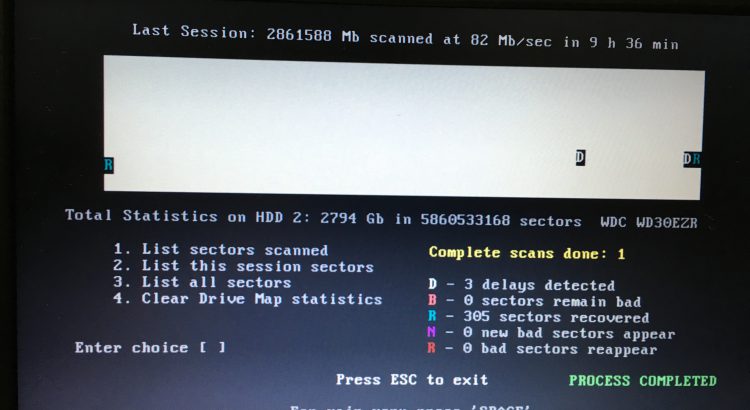

結果として写真のように9時間半かけて305のセクターを修復。これをDS1511+に戻してリビルドしたところなんと完遂!もちろん継続利用はさすがに恐いので、もう一度、今度はあえてWD以外にしてみようということでHGSTのDeskstar NASの5TBをゲットして、再びDisk4を交換してリビルド。Synology Hybrid RAIDなので、2台で2TBずつ増えた分でRAID1を組んで全体のアレイを拡張するところまで自動でやってくれました。またおいおい残り3台も5TBかそれ以上のドライブにリプレイスしていこうと思います。

予算の関係で5TBを選びましたがプラッター的にハンパなのかどこもあまり在庫がなくちょっと困りました。もうちょっと奮発して6TBにしとけばよかったかな?

ともあれ1,2週間かかりましたがどうにか完全復旧できました。実は実家に寄るついでがあったのでDS215j持って来ちゃってたんですが結局使用せず。後日また愛知まで設置しに帰省したりで、HDD代も含めると結構な出費に…まぁ、でもまだまだ現役で働いてくれそうなので喜ばしい限りです。SynologyいいよSynology。オススメです。あとHDD Regeneratorも。救えるケースばかりとは限りませんが、体験版は試して見る価値あるかも知れません。

実はほぼ時を同じくしてWebやメールサーバーであるLinux機も10年以上つかってるHDDがついにダウンしてまた苦労した(してる)んですが、それはまた別記事で。室温があがってくるとなにかと不調になりやすいので皆様もバックアップや冷却にはくれぐれもお気を配りくださいませ。