書こう書こうと思いつつ大晦日になってしまった今年買ったガジェットまとめ記事。超やっつけでまとめておきます。見出しがリンクになっているものは個別レビュー記事有りです。たぶんまだ忘れてるものはありそう。

■デジタルガジェット(小物)編

・iPad Pro、ApplePencil

UT業務の手書き記録ツールとして。iPadの登場する以前、Windows XP Tablet PC Editionの頃からユーザテストの電子手書き記録にこだわってあれこれ使って来ました。WACOM製電磁誘導スタイラスの書き味はそれなりに満足の行くものですが、残念ながら本体側がブ厚くて重かったりバッテリーが持たなかったり。本コンビでようやく書き味と本体のハンドリングが両立できるソリューションになったかなという感じ。進行シートをPDFで作り、GoodNotesというアプリで書き込みをしています。ただバッテリーは結構食います。Pencilもですが、本体がヤバイです。90分のセッションを続けると3セッション目で終わる感じ。 いつか自前のUT特化の記録アプリを作りたいなと思いつつなかなか時間(と技術)が…。

2016.02.28追記:

バッテリーですが、編集した端からクラウドに同期しようとするのがダメらしく、同期をオフにするかWi-Fiを切っておけば劇的に改善しました。普通に終日実査でも使えそうです。

・iPad mini 4

LEVORG予約特典でもらったmini 2(SUBARUロゴ入りVer.)から買い換え。液晶の美しさに感動。適度の光沢がありながら電子書籍などを表示した時には紙のようなしっとり感があるというか。フィルムを貼ったらもったいないと、貼らずに使っています。Touch IDが使えるのも地味に便利。

・AppleWatch

使わなくなった系の記事が注目を集めていますが、σ(^^)は今でも普通に毎日愛用しています。メッセンジャーやメールなどの本文まで見られるアプリが増えて来て、ちょっとした着信はWatch上で読むことができて便利です。WatchOS2になった恩恵があんまりないですけどね。コンプリケーションが増えてもそれが配置できる良いフェイスが全然ない。結局フォト系に日時だけ表示したフェイスに落ち着いています。

バンドは金具がMacbookのパームレストにカチカチあたるのがイヤで奮発してレザーループを買ったものの、防水非対応で扱いに気を遣うので、結局スポーツバンドを使っていることが多いです。寒くなって汗をかかなくなってきたので最近はレザーループをするようにしてますが、夏は厳しいですね。

・iPhone6s

当然ながら毎日使っています。3D Touchを活用して「おやゆびでお」の可変速早送りを実装したのがハイライト。ただ普段の一般アプリ利用ではあまり活躍の場がないかも。

ちなみにはじめてSIMフリー版を購入。iPhone6契約のauのSIMを差し替えて使っています。

・Xperia Z3 Compact SO-02G

ながらくdocomoで運用していたおサイフケータイ用サブ回線をMVNO化してコストダウン。端末としてSO-02Gをイオシスで購入。その後みるみる同店の販売価格が上がってニヤリ。毎日ポケットに入れて愛用しています。

・Nexus6

AndroidMなど最新のAndroidを利用したかったのでリファンレンス機を購入。解像度が高いので電子書籍用にもいいかなと思ったけど、やはり正式に防水を謳ってないのが不安で結局お風呂には持ち込んでおらず。root化もしていないのでAndroidのプレビュー版を入れもせず、普通にAndroidとしてたまに使う程度。一応SIMも入れてます。当初色温度が低いのでroot化して調整して使うつもりだったのが、意外とデフォルトで悪くない発色だったのでそのまま非rootで。

・Xperia Z3 Tablet Compact

たぶん今年入ってから買ったんじゃないかな?ギリギリ去年だったかも。お風呂で電子書籍やネット用に毎日愛用してます。なんどか湯船にドボンしたけど元気に動いています。

同居人のAndroid/SIM好きにつられてサブのスマフォやタブレットを買ったりSIM入れたりが多かった気がする。

■PC関係

ひっさびさに完成品のデスクトップを購入。速攻でドライブ類を入れ替えてますが…。今はNVMe PCIexなSSDに憧れてますが、こいつのマザーはGen3のPCIExスロットが1しかなくてグラボで埋まってるので、グラボをダウングレードするかせっかくのNVMe SSDをGen2で使うかしかなく、まだ物欲メーターが振り切れない感じ。でもシーケンシャル4桁とか憧れます。

・モバイルプリンター EPSON PX-S05W

ワークショップ講師をする時に、会場で(参加者が)使えるプリンターを提供したくてモバイル型を調達。いちいち利用者が自分のPCにドライバーを入れるのも面倒なので、GoogleクラウドプリントとかAirPrintに対応したものを選んだけど、EPSON独自のメール添付で印刷できるシステムがすべてが賄えそげ。次のセミナーが楽しみです。これはいずれ別途記事書きたい。

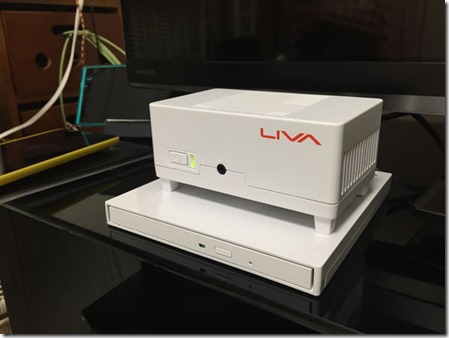

・ECS LIVA

下のiWork7ともども、Windows 8.1 for Bingや10の廉価/無料施策によってAtomやCerelon級のWindowsマシンが安価に入手できた年だと思います。8.1->10の無料アップグレードもでき世代遅れ感もなく。

LIVAはHyper-Vが使えるようProfessional化してみましたがやはりメモリ2Gはかなり厳しい。4GBの後継モデルに買い換えようともしたんですが、Professional化のライセンスが移行できないと言われ断念。同居人のエンコマシンとして活躍しています。

・iWork7

安価で軽量でMicroUSB充電もできるWindows10タブレットとしてかなり気に入ってます。主にゲーム機として。まぁ全然使う時間ないけど。液晶フィルムが速攻で傷付いてしまい、eBayで取り寄せたもののまだ貼り替えておらず。もともと貼ってあるものが飛散防止フィルムで綺麗に剥がれるか不安なため。

■AV機器編

・HandyCam HDR-CX670

つい先日ですがユーザテスト記録用ビデオカメラを買い換え。USBケーブル内蔵してたり色々使い勝手が向上してました。

・AVアンプ VSA-1124

数年ぶりにAVアンプを買い換え。HDMIも増えたし、3Dを使いつつ2つのHDMI出画デバイス(TVとプロジェクター)がつかいわけられるようになって捗ります。AirPayなどはあまり出番がないかな。同居人がBGMを嫌うので音楽を聴く機会自体がほとんどない。

・全録BDレコーダー DMR-BXT970

これも普通に毎日愛用。レコーダーとしてもですが、STARGATEなどDVDソフトをアプコン再生して毎晩消化。ちょいちょいDVDであることを忘れるいい絵が出ます(REGZA Z7とどっちの恩恵なのか区別しづらいけど)。さすがのHDD容量で、なかなか残量が300時間前後から減らない。全録に救われたことも幾度か。

・dTVターミナル

dアニメストアで見逃し(録り逃し)アニメのキャッチアップ用に活用。出番自体は3ヶ月に一度くらいだけども使い勝手は良好。dアニメストア自体の配信解像度が上がってくればいい機械なんだけどなー。

・AppleTV 4th

一応買い換えてみました。tvOS的な部分(アプリ)はまだそれほど活用できてないけど、HDMI CECに対応したことでAirPlayの使い勝手は向上。Wi-Fiが高速化したのも(・∀・)イイ!。これもたまにしか使ってない。おやゆびでおのtvOS版も作れたらなぁと思いつつ…

Fire TV Stickも買ったかな。1980円の時に。動画配信サービスごとに端末を使い分けてる感じ。まぁ安いからいいんだけども。プロジェクターを用意してがっつり映画を見る、という機会は減っていて、どちらかというと旧作SFドラマDVDを毎晩TVで綺麗に/高音質に見られることに今は欲が出ていて、テレビをZ7からZ20Xとか4K機にしたいなぁとか、高音質そげな三菱とかいいなぁとか思案中。

■家電編

・床拭きロボット ブラーバ

同居人が出来て去年から家事家電に対する要求が高まってます。ブラーバはルンバで有名なiRobotの雑巾がけロボ(設計は同社に吸収された別の会社)。誕生日かなにかにプレゼントしてかなり気に入ってもらえた様子。後述のDysonよりもよっぽど地道に床をふき掃除してくれます。実用度では今年ナンバーワンの購入品じゃないかなと。Dysonと同時に動かしてガチャガチャしてるとにぎやかでいいですw。

・Akerun&Qrio Smart Lock

再三記事にしたのでそちらを参照のこと。どちらもアップデートを重ねそこそこの実用度が出てきましたが、いまのところAkerunを設置中。解錠はほぼ自動で済むようになり、施錠に若干不満あり。Akerun Touchの到着待ち。

・炊飯器 SR-SPX104

こちらも数年ぶりに買い換え。ガイアの夜明けでも後継機の開発ストーリーやってたけど、こだわりぬいているだけあって確かに美味しいと思います。外食する度に「勝ったな!」と思うことも増えました。結局実家も同機種を購入。玄米が美味しいので満足されつつも、ガスで炊いている妹はまだ負けてないとのこと。やはり100Vという上限ではガスには負けるわな-。

・ロボット掃除機 Dyson 360EYE

昨年、キャニスターとハンディのDysonを立て続けに買い、今年また買ってしまいました。ひとり暮らしの時は掃除機の出番自体何ヶ月おき、みたいな生活だったσ(^^)がw。ルンバ980にかなりゆらいでいた頃、忘れかけていた本機の正式販売が発表され、スマフォでの履歴マップ表示機能などに萌えてチョイス。世間の評価では吸引力以外の全てがルンバ圧勝という感じでちょっと悔しい。きっとファームウェア更新で真の力を解放してくれるはずっ!

・冷蔵庫 SJ-GF50A

詰め込み過ぎにより冷蔵室の一部が無駄に凍り付く現象で、サイズアップが急務でしたが、夏に思い切って購入。導入経路に1cmもマージンがないような部分がありましたがヨドバシ下請けのヤマトのあんちゃん達が頑張って入れてくれました。これ引っ越す時に出せるのかな…

毎朝無駄に話しかけて来てくるちょっとうっとおしいヤツですが仕事はきっちりこなしてくれています。冷凍庫がまたすでに溢れ気味に…

惜しむ楽はフロントパネルにマグネットがつかないことですかね。今や多くのメーカーがそうで、古き良き文化が失われつつある気がします。

家電系は同居人の折半になることも多く、ひとり暮らしではなかなか手が出なかったゾーン/サイズが対象になり、選択の視点もかわって面白いです。次はエアコンかなーとか。

■ネットワーク機器編

・ASUS、ELECOM Wi-FiアクセスポイントでWi-Fiを強化

春頃買ったASUSがいまいち不安定で、それは幹線用に転用(サーバーコーナーまで有線がひけない家庭事情なので)し、866Mbpsながら業務用で安定度重視なWAB-I1750-PSを導入。トイレに5GHzが届かない以外はマルチESSID(VLAN)も使えてハッピーです。結局YAMAHA待望の11ac機は「見える化」機能が省かれちゃって悩ましいですねー。

・YAMAHAスイッチでVLAN

横浜時代から使っていたNVR500に同社スイッチWX2200-8Gを買い増し。NVRにはポートVLANできるポートがないんだけど、このスイッチを追加することでそれが可能に。さらに上のELECOMのアクセスポイントでタグVLANを使った独立ESSIDのWi-Fiネットワークを構築。

・Synology DS251j

公開サーバーのバックアップは前から愛知の実家に毎朝同期バックアップする体制だったんですが、ついに動画などのファイルサーバーもバックアップできる体制に。Synologyの中でもコスパが高いDS251jを実家に設定。Synology標準の同期バックアップ機能でできてるぽい。実家側もアーカイブでなく普通にマウントしてアクセスできるので、たまの帰省でゆっくり動画みる時に東京にアクセスしなくて住むのがイイ。またバックアップはIPv6経由でできているので、西日本のPPPoEが夜中に激しく遅くなる問題にあまり影響を受けずにすんでるぽいです。Synologyは今年随分認知度が上がった印象ですね。古くから使ってる身としては少し鼻が高いです。

だいぶインフラが強化できた感。ただまだトイレに行くとWi-Fiが通信できなくなるんですよね。主にiPhone。BUFFALOの中継器を設置してみたいんだけど、iPhoneはなかなかハンドオーバーしてくれない。2.4GHzにつなぎ直せばいいんだけど、なるべくならそういう手間無しでシームレスにトイレに籠もれる環境を構築するのが来年の課題ですな。

■サービス編

・freee

確定申告はずっと長いこと「やよいの青色申告」でしたが、ついにMacからでもできるクラウドサービスに移行。レシートをガシガシスキャンしてアップロードするだけである程度OCRして取り込んでくれたり、スマホから銀行履歴の仕分け作業をできたり色々捗ります。年会費はやよいを毎年アップデートするの同じくらいなのでまぁいいかなって。

・nomad

不動産仲介のオンラインサービス。月額基本料と内見手数料がかかるかわりに成約時の仲介手数料がなしという攻めてるサービス。データベースは弱めですが、他所でみつけた物件のURLをはると取り込んでくれます。システムはいいんだけど、チャットや内見時のスタッフがバイト丸出しで頼りなかったり連絡ミスでイラッとさせられることも多いですが、最終的に一ヶ月分の仲介手数料がないと思えば(いまのところ)我慢できます。というかいまだ部屋が決まっておらず、値上げ発表にちょっとガックリきてますw。

こんなもんかなー。時間内のでとりあえずこの辺で。これから最後のヨドバシ参りに行ってくるので、それでまたなにか駆け込みで買う可能性がなきにしもあらず、、、