さて、前回設置が完了したDS1511+、いよいよRAIDアレイを組んでベンチマークをしてみたいと思います。

■Synology Hybrid Raidについて

まずはSynology社のRAID製品の特徴であるSynology Hybrid Raid(以下SHR)という柔軟なRAIDシステムについて簡単に紹介してみます。主なメリットはバラバラな容量のHDDを組み合わせた時に無駄を無くせる点と、データを維持して1台ずつアップグレードできる点です。

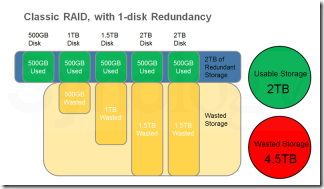

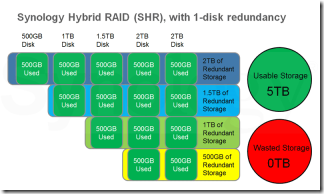

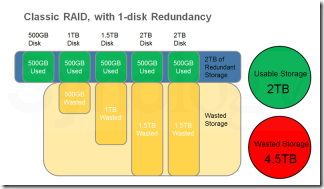

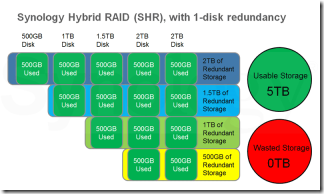

公式の解説図をお借りして説明してみましょう。500GBx11、1TBx1、1.5TBx1、2TBx2というバラバラな容量のHDDを5台装着した例です。ある程度大きな規模の企業であまりこういうことはしないかも知れませんが、ホームユースやSOHOなどでは不要になったドライブの再利用などおおいにあり得るケースだと思います。

まずは通常のRAID。最も小さいドライブの容量にあわせてRAIDアレイを組んだ場合、各ドライブの余った領域は活用できず無駄になってしまいます。

一方こちらがSHRにした場合。最低ドライブの容量で5ドライブのRAIDアレイを作成します(青)。次に1TBドライブに余った500GBと残り3台の同容量を使って4ドライブのアレイ(水色)、更に残り3台で500GBx3のアレイ(黄緑)、最後に2TBドライブの500GB領域x2でも(黄色)。おそらく青、水色、黄緑のアレイはRAID5、黄色はRAID1になると思います。このように複数のRAIDモードをパーティション(?)毎に複合して使うことで無駄のない大きなアレイを構築できます。ちょっとパズルみたいでわかりにくいですが「1-disk redundancy」と書いてあるように、どれか1台のドライブが壊れても必ず他のドライブに冗長性が確保されています。

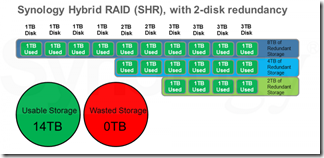

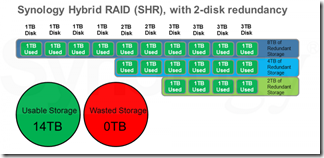

またDSM3.1移行からは2-disk redundancy、つまり2台まで壊れても復活可能なモードも選べるようです(ドライブが最低4台必要)。

そして更に便利なことに、後からドライブを足した場合でも自動で最適なRAIDモードに組み替えを行ってくれるのです。例えば今回ご提供いただいたDS1511+には500GBのドライブが2台組み込まれていてRAID1アレイが設定され、その上で同じ500GBドライブが更に3台同梱されていました。こちらで追加の3台をセットした後、管理画面から既存アレイへの結合設定をほどこして一晩放置したところ、あろうことか500GBx5のRAID5アレイに組変わっていたのです。500GBx2 + 500GBx3をlvm結合したものではなく、RAID5の単一アレイです!sshでログインして/proc/mdstatで確認しました。そんなことできるんですねぇ(ちなみに1-disk redundancyと2-disk redundancyの変換は不可だそうです)。

どこまで柔軟に変更してくれるのかデータがパンパンに入ってたらどうなのか、とかよくわかりませんが、これはとても便利だと思います。例えば今使ってる1TBx5のRAIDアレイが手狭になってきたとします。しかし3TBのHDDはまだ高くて5台まとめ買いするのはなーと思ったりするでしょう。しかしSHRなら当座1,2台だけ交換して空き容量を確保し、またそれが足りなくなった頃に安くなった3TBドライブを買い足す、といった運用も可能なわけです。ロットやモデルを違えることで、RAID5の弱点である複数台同時故障発生のリスクが軽減できる点もで安心感が増します。

同じような仕組みにDroboやMicrosoftのDrive Extenderがありますが、Droboは非公開の独自形式らしくハードが壊れた場合に復旧が難しいと聞きますし、Drive ExtenderはWindows Home Server 2011になって廃止されちゃいました。SHRは公式サイトでも「プロプライエタリーな技術ではない」ということを強調しており、実態はあくまで(ソフト?)RAIDなので、最悪でもLinux機などについてデータサルベージができる(可能性がある)ということのようです。

DS1511+は現時点で3TBドライブまでの対応となっていてこの先の容量をサポートするかは不明ですが、とりあえず3TBx5を入れて本運用する時はこのSHRで使ってみようかなと思っています。

■ベンチ

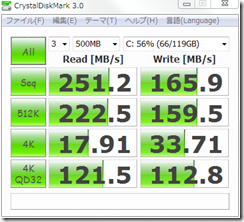

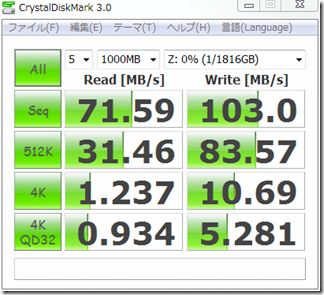

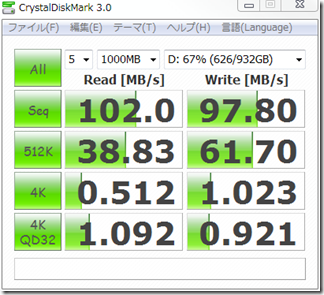

ではお待ちかねのベンチマークのお時間です。前記事にも書いたとおり、SeagateのBarracuda 7200.12 500GBモデル(ST3500418AS)x5台によるRAID5(SHR)設定です。計測したPCはWindows7 64bitのCore i7-2600K搭載機。GbEでスイッチングハブを1台経由しています。JumboFrameはオフ。SMBとiSCSIで計測しました。ちなみにiSCSIとはネットワークドライブを内蔵ドライブのように見せかけてマウントする技術で複数PCからの共有ができない代わりに余計な処理を省いて高速化できるという特徴があります。最近のWindowsやMacは対応していますが、国産のNAS製品だと業務用グレードでないと対応してないので、我が家でも今回初試用です。

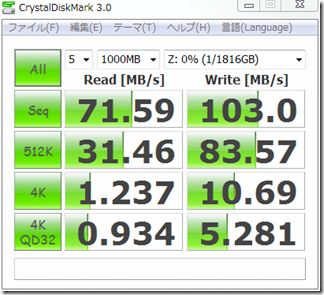

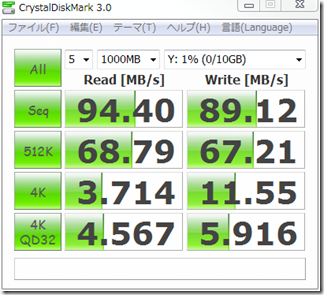

| ・Windowsファイル共有(SMB) |

・iSCSI |

|

|

速いです!さすがに公式カタログ値には届きませんがこれはLink AggregationというEthernetポートを2つ束ねて使う機能を使用した場合らしいので仕方ないでしょう。100MB/sというのは計算上Gigabit Etherの限界みたいなので、ほぼ使い切ってる感じです。5台のRAID0アレイに組み替えてテストもしてみましたが、シーケンシャルがRead 96MB/s、Writeが93MB/sというところでした。やはりGbE1本ではこれくらいが限界なのかも知れません。

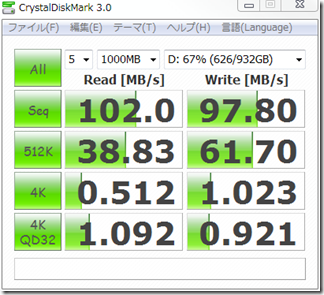

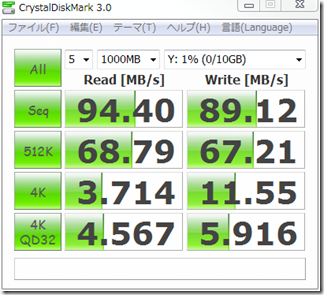

参考までに同マシンに内蔵しているSAT3(6Gbps)s接続のHDD(WD1002FAEX)による計測はこちら。

シーケンシャルでも肉薄してますし、RAIDなのでランダムは凌駕していますね。NASが内蔵ドライブより速いなんて驚きです。

なおこの内蔵HDDからDS1511+にFireFileCopyで動画ファイルをコピーすると95MB/s位(iSCSIでもSMBでも)。同じファイルをLinkStation WVLのRAID-0領域にSMBでコピーすると53MB/sなので実測でも明らかに速いですね。

■ついでに強制ドライブ挿抜も試験

RAID5はHDDがどれか1台壊れてもデータを失わずに稼働を続けることができます。理論上はそうなのですが幸い我が家では発生したことがありませんでした。今回借り物なのをいいことに(笑)、本当に大丈夫なのか検証してみました。DS1511+はホットスペアにも対応しているので本体をシャットダウンしなくても故障したドライブを交換できるので、サービスを中断することなく修理が可能なはずです。

検証方法は、RAID5アレイをiSCSIマウントしてその上に置いたts動画を再生した状態でドライブを1台引っこ抜く!という方法(笑)。結論から書くとバッチリでした。ドライブを抜くと警告音が鳴り出し、動画がほんの1秒ほどつっかえましたがそのまま再生を継続できました。管理画面には警告が表示されます。再度元のドライブを装着すると自動的にリビルドが始まります。RAIDの仕様上、再装着したドライブのデータは使われず、一旦消去された上で他ドライブからリストアされるので、中身が多い場合は数時間~一晩位はかかりますが、その間も若干レスポンスが落ちる可能性はあるものの普通に使うことができます。利用者はまず気付かないでしょう。もちろん動画もずっと再生したままです。

■SSH

SSHの話が出たのでついでに触れておきます。国産トップシェアのBUFFALOのLinkStationシリーズは一部マニアはファームウェアを改変してSSHログインできるようにしてあれこれいじるのが流行っていますが、本機はコントロールパネルで設定するだけで普通にログイン可能になります。rootにはなれないようなので完全に自由にいじることはできないですが、ワイルドカードを使ったちょっとしたファイル操作をするとか、遠隔からいじるといったことはできます。この辺りも通好みのポイントではないでしょうか。

今回は実際にファイルサーバーとしての性能をチェックすることができましたが、さすがビジネス向けモデルだけあって我が家で今まで使って来たNAS製品を軽く凌駕する性能を持っている上に、HDDを柔軟に交換して運用できるという自由度の高さに感心させられました。もはやLink Aggregationを使わないと性能を発揮しきれないという点は悔しいですね。うっかりハブを買い換えてしまいそうです(笑)。