家電を赤外線リモコン経由でスマホやブラウザから操作するガジェットとして、IRKitやiRemocon Wi-Fiを使って来ました。IRKitはAPIが公開されていて自由度が高い一方、いまひとつ不安定でちょいちょい再起動が必要になり、iRemocon Wi-Fiに買い換えました。こちらはAPIを自分で叩いたりはできないものの、アプリの完成度は高く比較的自由度の高いスマホUIを(PCブラウザで)設計ができました。が、Yahoo MyThingsとの連携が不安定で、夏に一定の室温を超えたらエアコンを操作、などの設定をしたものの、ちょいちょい認証エラーなどが出て思った通りに機能してくれませんでした。また外出先から使うには月額有料プランを使うかVPNで自宅に入る必要があってやや不便も。

そんなおり、フューチャーホームコントローラー(以下FHC)が秋葉原の愛三電気で1万円引きキャンペーンでやっており試しに購入。本機の最大の特長は音声認識でコマンドを実行できる点。標準のトリガーワード(音声コマンドの前に、それが音声コマンドであることを識別させる為に言う言葉)は「コンピュータ」で、気分はスタートレックです。またIRKit同様APIが公開されており自作プログラムから赤外線信号を送信したり、更には音声認識を使って特定のプログラムを実行するといったこともできます。iRemocon Wi-Fiのように温度センサと光センサもありある程度は室内の状況もモニタでき、IRKitとiRemocon Wi-Fiのいいとこどりのような製品です。実は結構以前(2013年?)から販売されていたんですが、今回の愛三電気のセールで知りました(昔ちらっと何かで見たような気もする)。

店頭デモでは騒音のせいか全く音声認識に反応せず、ダメかもと思ったんですが、最悪それでもプログラマブルな点で色々遊べるかと期待して購入。結果としては、自宅内であれば少し大きめの声ではっきり話せばそこそこ認識してくれる感じです。

■ハード周り

半透明ブルーの天板から除くと、なにかしらの小型ボードPCとUSBサウンドアダプタが埋め込まれているのが見えます。赤外線受発光部はそのボードPCの上にあり、やや奥まっています。そのせいか若干感度が悪い気がします。またアクリル(?)を貼り合わせたようなケースの角が鋭くうっかりするとケガをしそうなレベルです。初期不良確認が済んだらヤスリで削ってやろうかと思いつつ、結局後述のように本体ごと隠してしまうことに。

過去2製品と違い、Wi-Fi非対応なので若干設置性では劣ります。本体の赤外線発光素子から部屋中の操作したい機器に信号が届くと同時に、LANケーブルを這わせられる場所を考えなければなりません(もちろん電源も)。ここは結構苦労しました。リビングにはNational製のシーリング照明が2台ついているのですが、腰くらいの高さの台で部屋のほぼ中心に置いても信号が届いてくれず。どちらかというと照明側の受光角度がシビアなせいっぽいのですが、少なくともIRKit、iRemocon Wi-Fiから届いていた位置で本機は届かせられませんでした。結局、目立つところ、邪魔になるところには置きたくない同居人とのせめぎ合いの中、本体は引き出しの中にしまいこんでしまい、付属の外付けエミッターをテレビの上に設置することに落ち着きました。まぁ近々引っ越し予定もあるし、仮設置ということで。エミッターも指向性は高いが到達距離は長いようで、部屋の片側から反対側の照明にもちゃんと届きます。しかし、自身の真下のTV(BRAVIA)は操作できず。夜中に無駄にテレビが点くことがあって、それを声で消せたらという目論みもあったんですが、こちらは当面諦めです。温度、光センサーもあまりアテにはできないかも。

■ソフト周り

基本的に設定も操作もブラウザから行います。HTML5バリバリで画面遷移エフェクトも多用し、スマホからもレスポンシブで使える感じですが、たまにレイアウト崩れたりも。公式サイトでユーザ登録したメアドとパスワードでログインする方式なので、仮にポート開放してWANからアクセス可能にしても一応の認証はある感じです。ただしページ遷移をするとIPがローカルIPになってしまうので、設定画面にはいけないという感じ。リモコン操作は可能なのでまぁよしと思います。

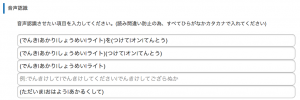

信号の管理はややめんどくさいです。管理構造としては、機器->操作->音声コマンドという感じで、操作に対して一意の赤外線信号ないしマクロなどのコマンドセットを割り当てます。音声コマンドは操作に対して複数割り当てでき、なおかつ正規表現まで使えるというのが「わかってるな!」って感じ。欄としては、5つですが、正規表現を駆使すれば似たような言い換えは結構フォローすることができます。例えば部屋の照明をつけるコマンドは現状こんな感じにしてますが、もっときちんと正規表現を書けば、上の3つは1行で書けるでしょう。

複数の操作をバッチで実行するような操作も書けます。インターバルも選べますが、最短でも1秒くらいの間はあくようです。2つの照明を連続して点灯とかするとちょっと間が空きます。空気清浄機の風量アップボタンを連続で9回送信して最強にしようとすると更に、、まぁこれはiRemocon Wi-Fiでもこれくらいはかかってた気がするので特にFHCの弱点ということではないんですが。

またシステム上でON/OFFなどのステータスは保持できていて、ブラウザ上のボタンをトグル動作にできたりします。しかしこれは他の手段で一切操作をしない前提の架空のステータスなので、実用上はあまり意味がないです。しかしこの設定項目や状態表示を完全には消すことができず、ややUIが煩雑になってる印象。できれば操作を新規作成する時のデフォルト値を保存しておきたいですね。多量のボタンを一度に作るのは結構骨が折れるでしょう。

利用画面については、基本同じサイズのボタンをレスポンシブに並べるだけという感じ。順番とアイコンは好きに変更可能です。フラットデザインが流行る前のデザインって感じですね。すごくヒマがあったら全部写真にしてみようかなとか。

API周りを利用する使い方はまだ着手していませんが、まずは最低限実用にはなるかなという感じ。